Source de chaleur : immersion chez les Aïnous de Sakhaline

A travers l’histoire de plusieurs familles, le roman Source de chaleur présente le mode de vie et les difficultés des Aïnous de Sakhaline depuis la fin du 19ème siècle. Il retrace la résistance de ce peuple autochtone face aux deux puissances coloniales que furent le Japon et la Russie.

Leur rencontre était improbable. Bronislaw Pilsudski est un ancien déporté politique qui a purgé une peine de dix ans à Sakhaline, assortie de dix ans de sureté. Yayomanekh est un aïnou de Sakhaline, qui a vécu à Hokkaido mais est revenu sur la terre de ses ancêtres suite à une épidémie qui a décimé son village.

Dans l’hiver sibérien de Sakhaline, occupé par les travaux forcés, Bronislaw est en train de s’éteindre physiquement et spirituellement. Ce sont les autochtones, chaleureux et humains, qui lui sauvent la vie. Il se prend d’amitié pour eux et après ses dix années de détention, devient ethnologue pour le musée de Vladivostok. Sa rencontre avec les autochtones explique le titre un peu énigmatique du livre.

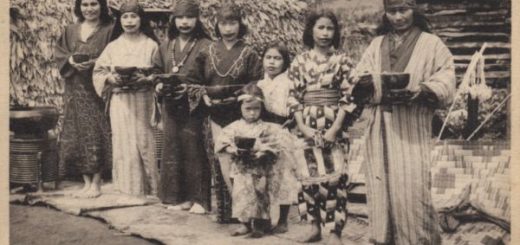

À travers le destin de la famille de Yayomanekh et les recherches de Bronislaw, on découvre le mode de vie des Aïnous. Ils travaillent principalement dans des pêcheries, la plupart du temps dirigées par des colons : japonais à Hokkaido et russes puis japonais à Sakhaline. Les Aïnous sont discriminés par les Russes et par les Japonais qui les considèrent comme des sauvages, inférieurs aux peuples dits « civilisés ».

Le roman retrace la difficulté pour ce peuple de préserver ses traditions (langue, musique, habillement, contes populaires, etc.) face aux colons russes puis japonais.

Une nature sauvage

Voici les réflexions de Bronislaw à ce sujet :

« Ce qu’il avait trouvé sur cette île, c’était la sagesse de s’adapter à son environnement, la volonté de vivre une vie meilleure, des liens avec d’autres pour se soutenir mutuellement en cas de difficultés. Bref, une humanité. Des hommes. Il les avait vus vivre dans l’inhumain et l’absurde, pour ça oui. Et parmi eux il y avait aussi des malins, des imbéciles et même des mauvais. Mais des sauvages qui fussent aussi des ordures, des barbares, il n’en avait jamais vu. Et il savait qu’il n’en verrait jamais. Parce que cela n’existait pas. Les seuls vrais barbares qu’il avait vus, il les avait trouvés parmi ceux qui se prétendaient « civilisés ». »

La nature est également omniprésente dans le roman et les personnages lui sont connectés. Le roman se déroule dans de vastes étendues de taïga et de neige où les éléments sont souvent hostiles à l’homme. Dans un style limpide, l’auteur nous immerge dans les paysages gelés de Sakhaline. Il se dégage beaucoup de poésie de ces descriptions.

Voici par exemple le récit d’une sortie à traineau de Ipekara, une Aïnou :

« La neige couvre le rivage, dissimulant toute limite entre la terre ferme et la mer gelée. Sur la glace horizontale, le traîneau fonce comme une flèche. En un rien de temps, le ciel s’est couvert de nuages. Des piqûres d’aiguille sur les joues lui apprennent qu’il a commencé à neiger. Un vent violent fouette son visage, rugit à ses oreilles. La neige est vite devenue plus dense, s’élève en tourbillons. En un instant, le monde est uniformément blanc. »

L’été cependant, la nature devient accueillante :

« La chaleur estivale avait transformé la toundra gelée de Sakhaline en landes verdoyantes couvertes de lichens. Un homme s’y serait enfoncé jusqu’à la taille, mais les troupeaux de rennes s’y promenaient avec aisance grâce à leurs larges sabots, flottant littéralement à la surface, et paissaient les lichens gorgés de soleil. »

Préserver ses traditions

Mais le roman ne se contente de décrire la beauté de cette nature sauvage. Il aborde aussi la difficile question de la colonisation. Source de chaleur en effet débute à la fin du 19e siècle et se poursuit durant la guerre russo-japonaise de 1904-1905, jusqu’à la Seconde guerre mondiale. En 1905, après sa défaite face au Japon, la Russie se retire de Corée et de Mandchourie et cède la moitié sud de Sakhaline au Japon. Les Aïnous, qui avaient créé des écoles pour préserver leurs traditions, se voient assimilés aux Japonais et contraints d’adopter leur langue.

En parallèle au combat des Aïnous pour préserver leur culture, l’auteur aborde aussi celui des Japonais pour devenir une nation forte et préserver leur indépendance face aux Occidentaux. Ainsi après la guerre, Bronislaw, qui est d’origine polonaise, est envoyé au Japon avec pour mission d’approcher de hauts personnages et de les gagner à la cause de l’indépendance de la Pologne.

L’auteur retrace les réflexions sur la puissance qui occupent le japon au début du 20e siècle. Bronislaw rencontre en effet de nombreuses personnalités japonaises. Pour le comte Okuma par exemple, ancien ministre des Affaires étrangères, la loi de nature est que les forts mangent les faibles et par conséquent le Japon doit être fort. Bronislaw quant à lui, combat cette loi qui selon lui aboutira à l’extermination de la race humaine.

Le roman met ainsi en parallèle les efforts des Aïnous pour être reconnus par le Japon et les efforts du japon pour être reconnu par les Occidentaux. Les deux concordent lors d’une expédition pour être le premier pays dans le monde à atteindre le Pôle sud. Lors de cette expédition très médiatisée, ce sont des Aïnous qui représentent l’équipe japonaise. La tentative échouera, mais le Japon finira quand même par gagner sa place parmi les nations puissantes après la Seconde guerre mondiale. Les traditions et la culture aïnous en revanche ne subsistent plus que par quelques rares poches de résistance.

Source de chaleur, Soichi Kawagoe, Paris, Belfond, 2024, 432 pages, 24 euros.

Photo de couverture : Anvar Khodzhaev sous licence CC2.0