Desert of Namibia de Yôko Yamanaka : même les antilopes peuvent faire des crises existentielles.

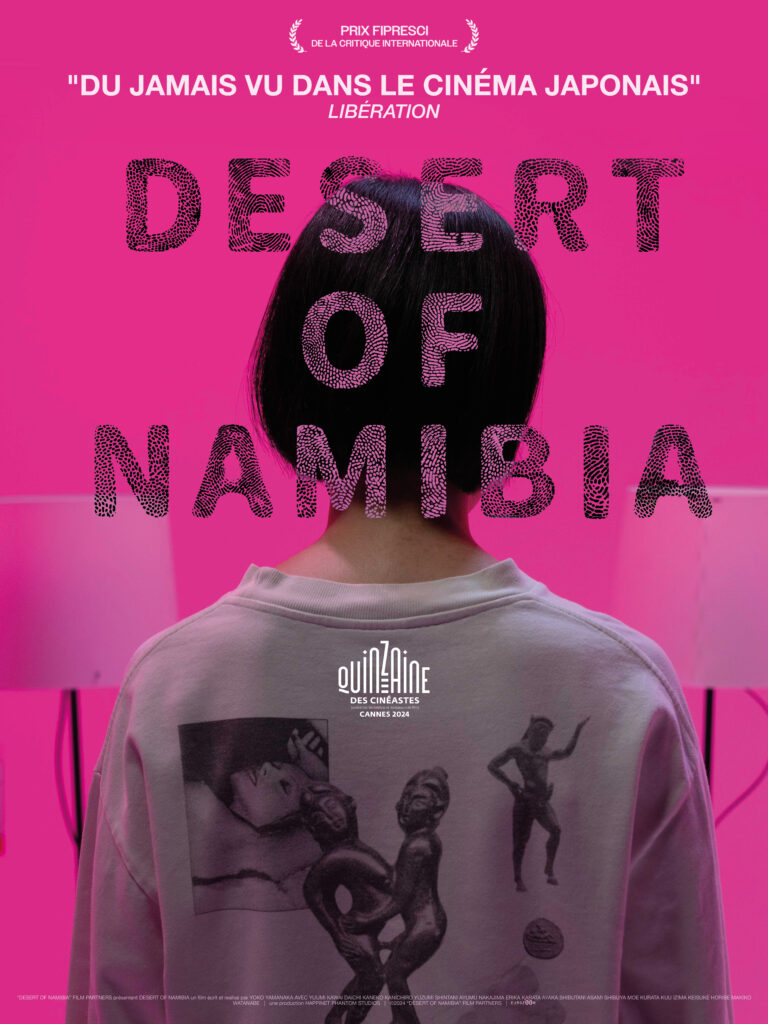

En 2017, son premier film, Amiko avait valu à Yôko Yamanaka une sélection à la Berlinale, qui faisait d’elle, à seulement 20 ans, la plus jeune réalisatrice à y participer. Sept ans plus tard, et alors qu’elle n’a toujours pas trente ans, c’est du festival de Cannes que son second long-métrage, Desert of Namibia, lui a ouvert les portes. Sélectionné dans la Quinzaine des cinéastes, il est désormais à découvrir en salles, une première pour la réalisatrice, à partir du 13 novembre.

La traversée du désert

Du désert du titre, on ne verra pas grand-chose. Quelques images tirées d’un live-stream et puis c’est tout. Non, Desert of Namibia se déroule à Tokyo, et sa première image est un plan fixe sur l’une des rues de la ville. La caméra en embrasse d’abord la totalité avant de zoomer sur une jeune femme coiffée d’un bob. Elle a vingt et un ans, la démarche légère, elle s’appelle Kana, et c’est l’héroïne du film.

Esthéticienne pas vraiment investie dans son travail, amie pas vraiment attentionnée, fêtarde pas vraiment motivée, elle vit avec Honda, un jeune agent immobilier. Une relation qui l’occupe comme le reste de son existence : à moitié seulement, puisqu’elle fréquente un autre homme en parallèle, Hayashi. Il y a bien quelques moments pendant lesquels Kana semble déborder de vie : quand elle bondit dans la rue sans que l’on sache pourquoi ou quand elle s’énerve contre un homme qui l’aborde et l’insulte au détour d’une boite de nuit. Mais, dans l’ensemble, elle semble détachée de tout, et ce n’est pas le montage (sonore ou visuel) du film qui viendra nous contredire. C’est néanmoins cette existence légère, à distance de tout, qui intéresse Yôko Yamanaka, et les 2h17 de Desert of Namabia ne sont rien de moins que ce qu’annonçait son zoom liminaire : une plongée dans cette vie d’absence.

Réalisme angoissé

Pour l’incarner, la réalisatrice a choisi la jeune Yuumi Kawai, qui prêtait sa voix, en septembre dernier, au personnage principal de l’excellent Look Back. Un choix judicieux tant l’actrice de Tokyo excelle à rendre physiquement sensible la tension permanente entre plusieurs états qui traverse son personnage. Si Kana n’est pas toujours la plus bavarde, chacun de ses gestes, dans la veine de ceux des personnages de réalisateurs comme Cassavetes ou Sean Baker que Yamanka cite comme modèles, en dit long, que ce soit sur son exaspération, son angoisse existentielle, ses éclats de joie ou même sa violence.

Car Kana, si elle se laisse porter par les évènements, n’est pas la douceur ou la gentillesse incarnée. Face à la détresse d’une amie qui lui parle du suicide d’une proche, elle laisse son attention dériver vers la conversation de la table d’à côté. Elle peut jeter tout ce qui lui passe sous la main sur quelqu’un parce qu’elle a faim, elle se moque ouvertement du désespoir de Honda, et ne montre finalement que peu d’empathie pour ceux qui l’entourent. Ce qui n’en fait pas, pour autant, un personnage détestable, au contraire même.

Filmé largement en caméra épaule et en étirant les prises, Desert of Namibia ne cache nullement ses ambitions naturalistes. Le film n’est traversé par aucune grande intrigue : c’est un portrait qui se veut réaliste et qui, à ce titre, se refuse à toute forme d’idéalisation de ses personnages. Comme n’importe quel·lle jeune adulte perdu·e et dépassé·e, Kana blesse ceux qui l’entourent en se cherchant, et c’est pour précisément pour cela qu’elle touche.

Entre un ours et un homme …

En outre, et si Yamanaka ne diminue pas la violence et la cruauté de son héroïne, elle n’oublie pas de nuancer, et, sur Desert of Namibia plane l’ombre d’une société qui a toujours bien du mal à faire de la place aux femmes, et où les hommes sont rois. Quand ils ne sont pas pathétiques et lâches, les hommes y sont égoïstes, prompts, eux aussi, à la violence. Face à eux et loin de toute sororité, les femmes de Desert of Namibia, apparaissent bien souvent en rivalité permanente, se comparant et se jugeant l’air de rien. On pense à une scène glaçante où, l’air de rien, une femme plus âgée utilise son expérience d’expatriation pour renvoyer Kana à sa propre origine. Rien n’est dit clairement, mais le message est passé.

Face à cette suite sans fin de mesquineries, face à une gentillesse de façade sous laquelle on ne manque jamais de percevoir les jeux de pouvoir et de domination, et, surtout, face à un faisceau d’injonctions dont l’épaisseur se dévoile à mesure que le film avance, on comprend assez bien, finalement, que Kana explose, quand bien même ce soit parfois de manière puérile. En outre, sa violence a pour elle de ne pas être calculée et en serait presque rafraichissante. Cela dit, la jeune femme n’est pas qu’une victime, et c’est tout l’intérêt du film. C’est peut-être, aussi, ce qui en justifie le titre.

Suivre une piste, puis une autre

Quand elle s’ennuie, c’est-à-dire assez régulièrement, Kana suit un live-stream en direct d’une réserve au fin fond de la Namibie. A priori, donc, les images qu’elle regarde sont celles de la nature profonde et sauvage. Oui mais. Les caméras ont été placées stratégiquement, au-dessus d’abreuvoirs artificiels qui attirent les animaux pour que le public ait quelque chose à se mettre sous la dent. Même au plus profond du désert, on n’échappe pas à la mise en scène, et la réalité de ce que l’on voit est à nuancer. Et c’est à cette logique que répond le film. S’il peut apparaître comme une œuvre post MeToo et KuToo – et s’il traite assurément de sujets liés à ces mouvements, a fortiori si on le regarde à la lumière de la révélation ayant lieu dans sa dernière partie – ça n’est pas sa seule vérité.

De même, si Desert of Namibia évoque la santé mentale et les troubles psychiques, il n’est pas un film sur le sujet à proprement parlé (quand bien même on y trouve, en particulier à la fin, de superbes idées de mise en scène liées à la thématique), et, s’il faut le réduire à une intention, c’est celle que nous évoquions au début de cet article : la plongée dans une intimité. Une intimité constituée par une multitude de forces : par une violence infligée et subie, par une santé mentale changeante, par des injonctions intériorisées ou refusées, par des regards, des désirs, une lassitude, une légèreté … Bref, par tout un tas de nuances qui composent le personnage de Kana, et donc le film qui lui est consacré.

Enfin, il y a peut-être une dernière idée derrière le titre. Par essence, le désert est un espace sans route. On y trouve des traces et des pistes, mais ces dernières changent au grès des vents et du temps. Tout y est flou, tout y est instable. Or, c’est précisément de cela qu’est fait le film : de fausses pistes, de culs de sacs. S’il échappe à la définition dans ses thèmes, il en va de même dans sa forme : montage qui saute, titre apparaissant tardivement, peu de musique, ellipse permettant d’éluder les difficultés rencontrées par son héroïne … Le film, comme Kana, ne s’embarrasse pas avec les sentiers battus. Si, comme elle, il est parfois difficile à cerner, fuyant même, reste cette image du désert que son titre convoque : vaste monde où des chemins se dessinent au hasard, avant de retourner au néant.

Parce qu’il s’intéresse à l’angoisse d’une vie vécue à distance d’un monde dont il faudrait se protéger, Desert of Namibia peut parfois trainer quelques longueurs derrière lui. Un défaut qu’excuse largement tout le reste. Sa justesse dans le portrait d’une jeune femme que le patriarcat glorifie pour mieux l’écraser. Sa finesse lorsqu’il s’agit de peindre le vide qui taraude une jeunesse en perte de repères. Et surtout, ses idées de mises en scène et de métaphores qui occupent l’esprit longtemps encore après le visionnage du film.