The Colors Within : Naoko Yamada au sommet de son art ?

Cinquième long métrage de Naoko YAMADA, Kimi no Iro (The Colors Within) était impatiemment attendu par les fans de la talentueuse réalisatrice. Il faut dire qu’à seulement 39 ans, Yamada s’est taillée une solide réputation dans le paysage de l’animation japonaise, avec un style visuel fort, une cinématographie poussée, et des thématiques universelles qui permettent au public de résonner instantanément avec ses personnages. Après une mise en perspective biographique, et une critique du film présenté en compétition à Annecy cette année, retrouvez en troisième partie d’article une interview de la réalisatrice à l’occasion de sa venue en France le mois dernier.

C’est quoi exactement le “style Yamada” ?

Avant d’attaquer la critique du film qui nous intéresse aujourd’hui, une mise en contexte semble absolument nécessaire pour bien comprendre l’impact qu’a eu Yamada sur l’industrie durant ces 15 dernières années.

Après des études en peinture à l’huile à l’Université des Arts et Design de Kyoto, Naoko Yamada entre au studio Kyoto Animation en 2005 au poste d’intervalliste. Passage quasiment obligé pour tout animateur en devenir, ce poste consiste à reprendre les poses clefs (genga) des animateurs pour les clean (“nettoyer”, peaufiner les traits) et dessiner les poses intermédiaires entre chacune d’elles. Rapidement repérée par les vétérans du studio, elle passe après moins d’un an au poste d’animatrice clef sur les séries Air (2005), et La mélancolie de Haruhi Suzumiya (2006), mais également au storyboard sur Clannad en 2007 et Clannad : After Story en 2008. Dans les épisodes dont elle a la charge on peut même commencer à repérer certains de ses motifs iconiques qui feront par la suite sa renommée, comme l’attention particulière au compositing, avec des effets issus du cinéma live telle que l’aberration chromatique (lorsque les longueurs d’ondes traversent la lentille de l’appareil en des points différents ; en résulte cet effet de flou sur les bords de l’image).

Dès 2009 elle obtient le poste de réalisatrice sur sa première série : K-ON!, adaptation d’un gag manga style yonkoma en 4 cases, qu’elle transforme en coming-of-age story / tranche-de-vie sur deux saisons de 12 puis 24 épisodes, ainsi qu’un film original. Au character design on retrouve Yukiko HORIGUCHI, avec son style de personnages uniques (joues potelés qui s’étirent comme du marshmallow et grands yeux pétillants) bien souvent associé au studio KyoAni.

Dans cette série, Yamada injecte trois thématiques que l’on retrouvera par la suite tout au long de sa carrière : la communication avec notre entourage, la musique ; et surtout la communication à travers la musique. À ce titre, K-ON! est davantage un animé tranche de vie qu’un animé de musique. Ici, le club de musique est plus un prétexte pour parler de l’adolescence, et du développement des relations entre les filles du club. Tout au long de la série, on les observe prendre le thé, faire du shopping, partager une glace, bref passer du temps ensemble ; mais très peu souvent répéter et réellement voir leur progrès… Le concert de fin d’année étant presque redouté tant il signifie la fin d’un cycle et une séparation inévitable. Le format 24 épisodes de la seconde saison sert d’ailleurs à merveille ce propos, tant les filles veulent étirer le temps passé ensemble.

Sur la forme, Yamada investit des cadrages inhabituels, plaçant la caméra uniquement sur les mains ou bien les jambes de ses personnages, le langage non verbal étant parfois plus révélateur que des dialogues. Rien d’étonnant quand on se penche du côté de ses influences dans le cinéma live : Sofia Coppola, Yasujiro OZU, Sergei Parajanov ; Lucile Hadzihalilovic,… Des cinéastes qui osent penser l’ennui, loin du rythme effréné de nos sociétés hystérisées. “C’est toujours plus intriguant d’imaginer que de vouloir tout voir”, déclarait Sofia Coppola ; à n’en pas douter que Yamada partagerait l’observation de la réalisatrice américaine.

Son intention, encore plus évidente dans le film de 2011, est de mettre le spectateur en première ligne, comme s’il tenait la caméra. Aux exemples précédemment énoncés vient encore s’ajouter d’autres techniques de cinéma : composition travaillée des plans, placement de la focale et jeu avec la profondeur de champ. Tamako Market, et surtout le film Tamako Market : Love Story illustrent encore une fois la thématique des inquiétudes autour de l’adolescence.

Dans une interview à propos de ses années passées à KyoAni elle clarifie son intention de réalisatrice “J’ai vraiment appris à dépeindre les émotions humaines et ce qui se passait dans l’esprit et le cœur des personnages. Il ne s’agissait pas seulement d’animation, mais plutôt de la manière de représenter ce qu’ils vivaient, comme s’il s’agissait de personnages de la vie réelle. […] Notre rôle était de devenir directeur de la photographie plutôt qu’animateur – de devenir un caméraman et de laisser les personnages vivre leur vie.”

À ce titre, l’ending 2 de Tamako Market est un pur concentré de ce qui commence à prendre forme comme le “style Yamada” en terme esthétique : Aberration chromatique, plan cadré sur les jambes des personnages, “Yamada PA” (en référence à la “feuille” dans le jan-ken-pon, le personnage plaçant sa main ouverte devant sa bouche), langage des fleurs, et bien sûr les billes de couleur qui scintillent de milles feux.

Par la suite, l’adaptation du manga Silent Voice en film en 2011, marque une première rupture. Yamada plus à l’aise avec la forme et les non-dits se retrouve à devoir adapter sept tomes en seulement deux heures de film, faisant de Koe No Katachi, l’un de ses films les plus verbeux à ce jour. Heureusement, la thématique de ce dernier lui bénéficie, traitant de la relation d’une fille sourde-muette au monde, Yamada peut déployer tout son art en portant une attention extrême à la représentation du langage des signes, les positions des mains, les expressions faciales, pour transmettre émotions et informations aux spectateurs

Avec le départ de Horiguchi en 2014 du studio, le chara-design change assez radicalement sur son film suivant, délaissant les personnages potelés et traits épais, pour laisser la place aux lignes fines et corps élancés de Futoshi NISHIYA.

En 2018, Liz et l’oiseau bleu constitue une seconde rupture, dans le sens où Naoko Yamada embrasse alors pleinement sa volonté de raconter l’histoire à travers la forme, en assumant le fond comme un prétexte servant cet objectif. Ce que le camarade Matteo Watzky, dans un article passionnant à propos du film a qualifié de “Art about Nothing”, rapprochant Yamada du style Flaubertien. Toujours dans cette volonté de “faire tenir la caméra au spectateur”, la réalisatrice fait varier les plans subjectifs, en fonction des personnages la perception du temps change avec lui. On ne retrouve d’ailleurs que très peu de marqueurs temporels dans le film (on sait vaguement que les vacances d’été arrivent à un moment). L’adolescence n’est alors plus le sujet principal du film, mais un élément de contexte pour aborder le sujet principal : la difficulté des deux personnages à communiquer. Alors, encore plus que dans K-On!, le récital de fin d’année ne porte aucun enjeu dramatique, les répétitions au club de musique ne servent pas à témoigner de leurs progrès, mais plutôt comment chacune de ces sessions est l’occasion de transmettre ses émotions à l’autre, notamment à travers la musique.

Enfin, cet enjeu de réalisme est en particulier atteint grâce au médium animé, ainsi Yamada se différencie d’autres réalisateurs réalistes comme Isao TAKAHATA ou bien Makoto SHINKAI. En choisissant l’animation pour représenter des mouvements organiques de manière artificielle, par exemple en conférant une volonté propre à une simple mèche de cheveux, Yamada dépasse la simple représentation réaliste et crée une œuvre d’art.

L’incident dramatique qui a touché le studio de KyoAni en 2019 va profondément marquer Yamada qui fera une pause dans sa carrière après avoir aidé à finir le dernier film du studio à date, Violet Evergarden : Éternité et la Poupée de souvenirs automatiques

Cherchant certainement à prendre un nouveau départ, elle revient à la réalisation en 2022 avec la série Heike Monogatari au studio Science Saru. Historiquement fondé par le réalisateur Masaaki YUASA, connu pour son style souvent qualifié “d’expérimental” ; le style réaliste de Yamada tranche en comparaison. Mais la réalisatrice reste fidèle à elle-même en mettant au second plan la partie historique de ce classique de la littérature japonaise pour se concentrer sur les relations entre les personnages, dépeintes à travers le non-verbal, attitudes, focus de la caméra sur les moindres crispations des corps,… Par contre, elle délaisse certains éléments de compositing flashy qui se prêtent moins au design épuré de Heike Monogatari, dont Takashi KOJIMA (Ride your wave, Flip Flappers) conçoit les personnages. Même si en dernière analyse, c’est bien l’association (ou l’isolation) de toutes les strates du medium animé : image, son et photographie, qui permettent de transmettre les émotions des personnages et intentions de la réalisatrice.

Kimi no Iro : Montre-moi ta couleur, je te dirai qui tu es

La photographie au service de la narration

Après ce bref détour par les intrigues de cours médiévales, Naoko Yamada revient dans ce nouveau long métrage à son contexte de prédilection : le lycée et les relations adolescentes. La particularité de The Colors Within est de prendre place dans un pensionnat catholique pour filles. Un cadre qui peut paraître surprenant, Yamada expliquant dans une note d’intention, qu’elle ne se considère elle-même pas comme religieuse. Toutefois cet aspect religieux permet d’exacerber le dualisme qui se joue en nous au moment de l’adolescence, l’héroïne étant parfois prise entre sa foi dans laquelle elle a grandi et ses nouvelles passions impulsives.

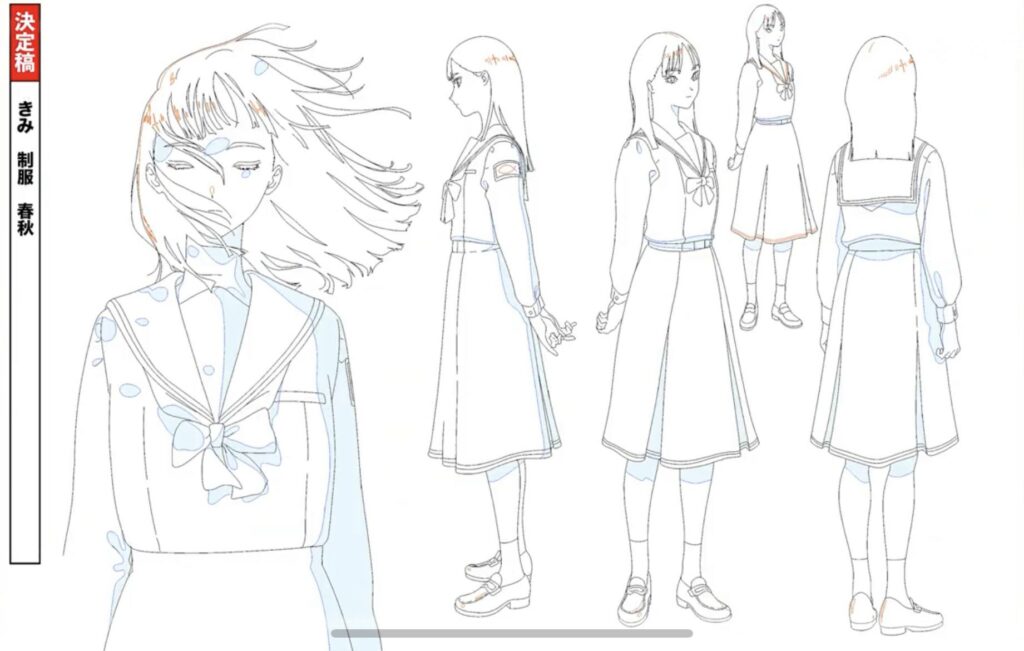

Ainsi Tatsuko, notre héroïne, voit son monde chamboulé, le jour où elle croise au détour d’un couloir Kimi, dont l’aura d’un bleu majestueux la scotche sur place. Rien à voir avec quelques habilités fantastiques néanmoins, mais simplement de la synesthésie (trouble sensoriel consistant par exemple à associer des personnalités à des couleurs). Ce véritable coup de foudre coloré, plonge Tatsuko dans un monde gris et flou après la disparition de Kimi de l’école. On remarque d’ailleurs une mise en scène similaire à Silent Voice, où les personnes peu importantes étaient marquées d’une grosse croix à la place du visage pour Shoya ; ici le point de vue de Tatsuko nous permet de comprendre l’impact que cette disparition produit dans son monde intérieur. L’occasion de remarquer le double sens dans le titre du film, “kimi no iro” peut s’entendre comme “Ta couleur” (“Your Color” était d’ailleurs un titre alternatif préliminaire au film) ; ou bien “la couleur de Kimi”.

Il n’en faudrait pas beaucoup plus à certains pour y voir un schéma se répéter depuis Liz et l’oiseau bleu, mais Yamada alertait déjà à l’époque sur une lecture trop romantique et simpliste de son film “Il ne s’agissait donc pas d’une simple description du type « Oui, elles sont gays et voici leur histoire d’amour », car je ne peux pas me prononcer sur le type de personne dont elles tomberaient amoureuse à l’avenir, ni sur ce qu’elles deviendraient. C’est une représentation de ce qu’elles étaient à l’époque. La réponse est que c’est assez compliqué.”

On reconnaît encore une fois ici la volonté de la réalisatrice de se poser en observatrice extérieure. Sa caméra vient filmer le quotidien réaliste de ses jeunes protagonistes, il reste au spectateur à interpréter ces différentes subjectivités individuelles, afin d’en tirer une lecture personnelle. Nous l’avons déjà dit, Yamada se considère elle-même davantage comme directrice de la photographie avant d’être animatrice. À ce titre, on retrouvera dans ce film tout son arsenal d’outils et techniques empruntés du cinéma live : variation de la focale pour mettre l’accent sur certains éléments du plan, application de la règle des tiers, veillant à toujours placer ses personnages sur les lignes de force et leurs intersections afin de rendre le cadrage plus dynamique. Les aberrations chromatiques qui donnent au spectateur l’impression de tenir un appareil photo et de regarder la scène aux premières loges. Et comme dans la plupart de ses autres films, on retrouve beaucoup de plans remplis de fleurs, dont on se doute qu’ils sont chargés en signification, mais que la réalisatrice s’est toujours refusée à expliquer en interview, laissant au spectateur la liberté de faire son propre cheminement. Toutefois, malgré ses déclarations, Yamada n’est pas littéralement directrice de la photographie ici, elle laisse ce poste à Yoshimitsu TOMITA, déjà assistant photographie sur Heike Monogatari.

Après des recherches approfondies (i.e, du stalking), Tatsuko parvient dans le quartier où Kimi semble s’être réfugiée pour exercer le boulot étudiant qui lui permet d’échapper à l’école. Pour la trouver, elle bénéficie de l’aide d’un curieux matou qui l’a conduit à une petite boutique cachée dans une arrière cour, un peu comme dans un Si tu tends l’oreille, faisant curieusement flirter le film avec un aspect “réalisme magique”. On ne saura jamais qui est le patron, ou bien même si elle est payée, l’enjeu n’étant pas l’aspect économique du travail, mais son caractère d’échappatoire et de lieu de rencontre.

Dans ce magasin désert, presque hors du temps, et de l’espace, trouvé par le hasard d’une rencontre féline, Tatsuko tombe sur Kimi, en train de s’exercer à la guitare et Rui, un jeune garçon paré d’une aura verdoyante, venu acheter quelques vinyles.

Il ne faut pas longtemps aux trois ados pour se connecter autour de leur passion commune, ils décident alors de monter un groupe, Kimi à la guitare Tatsuko au piano, et Rui au synthé/thérémine.

Des personnages hauts en couleur

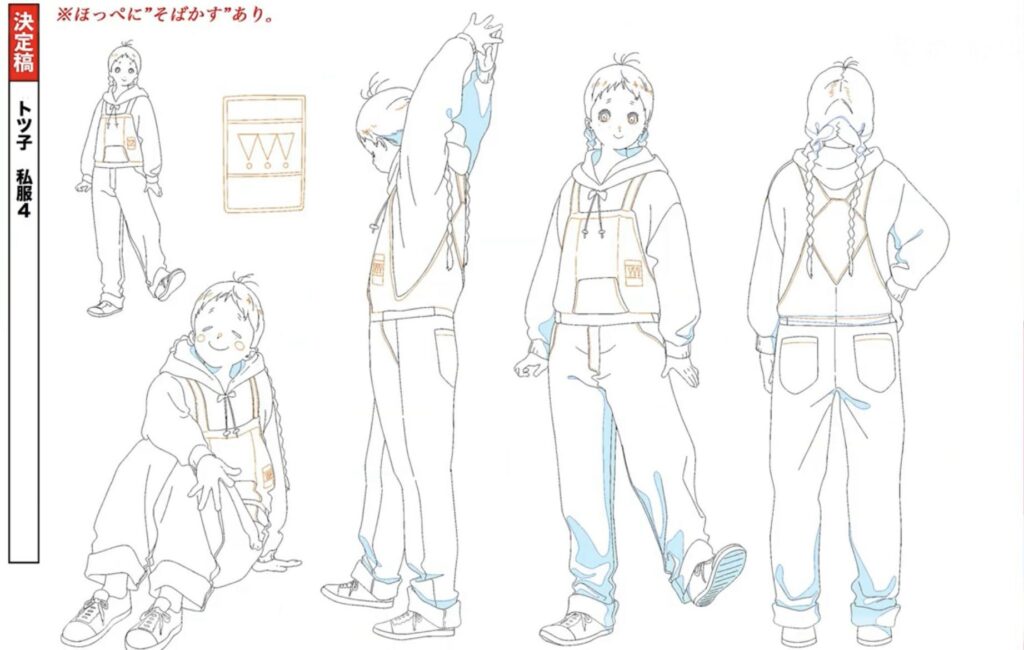

À partir de cette situation initiale, la réalisatrice va pouvoir déployer toute sa virtuosité pour dépeindre le quotidien de nos personnages, et le développement de leurs relations entre eux ainsi qu’au reste du monde. Avec ce nouveau film, Naoko Yamada quitte le pur formalisme initié avec Liz et l’oiseau bleu pour revenir à un style plus explicatif, avec davantage de dialogue. Bien sûr, “le style Yamada” reste criant, avec notamment la place centrale des instruments. En dotant Rui d’un thérémine, un instrument qui permet de créer des sons à partir des vibrations de l’air, Yamada peut focaliser la caméra sur ses mains et faire transparaître la grande sensibilité de son jeu. De la même façon, la position des doigts de Kimi sur le manche de la guitare est extrêmement détaillée et bénéficie d’un soin particulier. De son côté, Totsuko a pratiqué le ballet dans son enfance, ce qui lui donne un autre moyen d’expression, au delà de la musique, on l’a voit dans de nombreuses scènes exprimer sa joie à travers des pas de danses à moitié improvisés, réminiscence de ses années de formation. C’est en parallèle l’occasion pour Yamada de filmer son sujet favoris : le jeu de jambe. “Les yeux sont le miroir de l’âme” est un adage devenu bien trop éculé, alors pourquoi ne pas essayer de transmettre les émotions par les jambes et les pieds de ses personnages ?

Ce choix atypique de cadrage lui a parfois valu d’être qualifiée de “fétichiste”, mais au-delà des pieds, on remarque plus largement à travers toute sa filmographie un intérêt pour les représentations des corps féminins. Ce passage de l’enfance à l’adolescence ou de l’adolescence à l’âge adulte semblent être des sujets qui lui tiennent à cœur tant dans une interview au sujet de Tamako Market elle explique “le moment où votre corps et votre cœur grandissent et où vous ne pouvez plus rester un enfant. Vous savez que vous ‘devenez adulte’, mais les changements commencent sans que vous y consentiez et vous n’êtes pas en mesure de voir comment vous finirez ; c’est très effrayant. J’ai toujours voulu représenter cette idée.”

Dans notre interview avec la réalisatrice à retrouver plus loin dans l’article, elle explique que cette question de la fétichisation des corps avait été un vrai sujet avec son character designer Takashi KOJIMA. Totsuko, l’héroïne du film, est un peu ronde, même costaude. De plus, son uniforme d’école catholique très stricte ne laisse paraître que peu de peau. Surtout en comparaison de Kimi, qui présente un chara-design beaucoup plus mainstream, jambes fines élancées et mini short pour les mettre en valeur. Ce virage vers des personnages plus “chubby”, semble dater de son moyen métrage Garden of Remembrance sorti en 2022. Elle explique avoir approché la mangaka Etsuko MIZUSAWA pour ce film car “[les filles qu’elle représente dans ses œuvres] ne correspondent pas à ce qui est perçu comme idéal selon les normes de la société, mais la texture, ce que les personnages évoquent à partir des dessins… […] ça semble vraiment réel, c’est cette dimension qui me plaît”. Il sera facile de mal-interpréter les propos de Yamada, et peut-être qu’une partie du sens se perd dans la traduction, en parlant des travaux de MIZUSAWA elle dirait alors qu’ils “sentent” ou même “transpirent” la féminité et sont attirants parce qu’ils sont “incroyablement fétichistes”. C’est cet équilibre entre réalisme et côté mignon que Yamada cherche à insuffler dans ses films, car après tout “nous parlons ici de femmes, pas de bonbons ou de jolies fleurs”.

Au contraire de Liz… où il importait peu ce qui était dit, mais plutôt comment c’était dit, la réalisatrice semble ici réconcilier forme et fond en faisant tenir des conversations à cœur ouvert entre les personnages, tout en prenant soin de garder le spectateur actif, en centrant la caméra sur des regards attendris, des jambes croisés, ou bien encore des mains crispées. Une partie du crédit pour ce résultat saisissant doit être donné à sa scénariste de toujours, Reika YOSHIDA, qui après de nombreuses années de collaboration sait parfaitement s’adapter au rythme et à l’intention voulue par Yamada.

Musique et sentiments

On assiste alors à une histoire de passage à l’âge adulte touchante et attendrissante, où les personnages prennent plus de profondeur et avec lesquels il est plus facile de connecter. Chaque personnage va poursuivre son propre arc narratif, tout en partageant des événements du quotidien avec ses amis, qui se révéleront par la même occasion des soutiens. Kimi doit faire croire à sa grand-mère qu’elle s’est bien rendue au voyage scolaire avec le reste de l’école, pendant que Totsuko essaie de l’éviter car elle a le mal des transports. C’est l’occasion pour les deux filles de partager un moment privilégié autour d’une soirée pyjama, où on verra en détail toutes sortes d’activités, vernis à ongle, création de mandela, partage de friandises… l’attention typique de Yamada aux détails qui en dit bien plus long sur leur lien qu’un long discours.

De son côté Rui a de grandes attentes qui reposent sur lui, en fin de lycée au moment du film, on comprend rapidement que sa mère compte sur lui pour rentrer dans une grande université afin de reprendre la clinique familiale. Ainsi le temps passé avec ses deux amies est précieux, et comme dans K-On!, personne ne veut voir l’année se terminer, car elle induit évidemment une séparation. L’attention est donc portée sur les moments passés ensemble et les répétitions qui mèneront au concert de fin d’année. Même si le concert n’est pas un enjeu initial qui conditionne la création du groupe, comme dans un Linda Linda Linda (Nobuhiro YAMASHITA – 2005). Ici, l’événement organisé par le lycée de Kimi et Totsuko est découvert assez tardivement, mais garde toutefois son caractère de climax du film.

Cette (quasi) scène finale permet à chacun des membres du trio de jouer une musique très personnelle qui reflète ses émotions et lui permet de se connecter à son entourage. Kimi, qui avait reçu une punition de l’école, a l’opportunité de jouer et d’interpréter sa lettre d’excuse sur la scène du pensionnat. Une façon de conclure ce chapitre de sa vie, tout en révélant finalement de manière détournée à sa grand-mère, présente dans le public, la vérité sur ses activités des derniers mois. Rui, lui aussi en conflit avec sa mère qui ne reconnaissait pas son caractère artistique mais se focalisait seulement sur son avenir de médecin, a enfin l’occasion d’admirer le talent de son fils pour la musique. Et enfin, Totsuko, qui avec sa synesthésie a un rapport au monde tellement unique, qu’elle ne parvient pas toujours à l’exprimer en mots, nous donne un aperçu de sa vision colorée du monde à travers une délicieuse et entrainante chanson de pure hit de J-POP sur le thème des planètes. Une chanson qui n’est pas sans rappeler le groupe Sōtaisei Riron, dont le guitariste, Seiichi NAGAI, prête ses talents à Kimi pour le film !

Ce travail d’orfèvre sur la bande-son du film est permis par Kensuke USHIO, déjà compositeur sur Silent Voice, Heike Monogatari et Liz et l’oiseau bleu ! La collaboration de longue date avec la réalisatrice atteint encore une fois un nouveau niveau de maîtrise dans cet ultime métrage.

Toutefois, le concert n’est pas la “vraie” fin, même si on parlait de climax au-dessus, le film nous piège pour nous montrer qu’il a encore à raconter sur la relation de ce trio. Et il le fait même une seconde fois, avec une scène post-générique ; alors restez bien jusqu’à la fin !

Après un Liz et l’oiseau bleu irréprochable en terme technique, mais qui a pu en désarçonner certains par son rythme assez particulier, Naoko Yamada revient avec ce The Colors Within à un pur film d’ados et de vie quotidienne. Toujours porté par une réalisation et une direction artistique (Yuna MUROOKA) extrêmement soignées, The Colors Within est sans aucun doute mon coup de cœur du festival d’Annecy 2024. Un constat partagé avec le Festival international du film de Shanghai, qui lui décerne pour sa 26e édition le prix du “meilleur film d’animation”.

Prévu pour 30 août 2024 au Japon, le film a été acquis par le distributeur All The Anime en France, sans toutefois avoir encore communiqué de date de sortie.

Interview Naoko Yamada : la revanche des couleurs

Journal du Japon : On observe depuis le film K-On! (et même votre travail comme animatrice sur Clannad et l’ending de Tamako Market), un véritable soin apporté au compositing. Est-ce que cette passion pour le compositing remonte à vos années clubs de photo au lycée ou de tokusatsu à l’université ?

Naoko Yamada : Oui c’est sûrement lié. En fait, avant même de travailler dans le monde de l’animation en tant qu’animatrice, je m’intéressais beaucoup aux techniques d’animation, et c’est pour cela que je voyais beaucoup de films d’animation expérimentaux, pour moi, plus que l’histoire, c’était la technique qui m’intéressait et donc je regardais attentivement des techniques, le mécanisme de fabrication, et donc aussi j’étais dans un club de photographie lorsque j’étais au lycée et sûrement ça vient de cette passion.

Ainsi, on vous suppose exigeante sur cette thématique, comment s’est passé votre collaboration avec le directeur de la photographie M. Yoshimitsu TOMITA ?

Oh alors cette question me fait très plaisir car je travaille beaucoup avec M. Tomita, chargé du compositing et c’est une étape qui est très importante pour moi parce que c’est le compositing qui définit le look final du film. Et cette fois-ci sur ce film, nous avons beaucoup discuté à propos de la lumière, et comment travailler efficacement sur celle-ci. Comme c’est un film d’animation, évidemment toutes les lumières sont fausses, mais grâce à la lumière on peut estomper certaines images et construire un certain effet. Nous avons donc discuté de ce genre de choses.

Vous utilisez de nombreuses techniques associées traditionnellement au film live, comme le jeu sur la profondeur de champ et les aberrations chromatiques, qu’elle est la particularité du médium animé qui vous le fait préférer au cinéma en prise de vue réelle?

La différence entre le cinéma en prise de vue réelle et l’animation, c’est que dans cette dernière vous pouvez tout contrôler. Comme je l’ai dit tout à l’heure, tout est faux, et dans le cinéma live aussi de toute façon tout est fabriqué, mais dans l’animation on peut vraiment tout contrôler à 100 % ; mais en même temps le cinéma live m’inspire beaucoup.

Et dans le film qui nous intéresse aujourd’hui, le travail des couleurs est bien sûr central, une préoccupation qui vous vient de vos années d’études en peinture à l’huile à l’université ?

C’est vrai que j’étais dans le département Peinture à l’huile de l’université, mais j’ai vite abandonné car je me suis dit que ce n’était pas fait pour moi, et j’ai commencé à plutôt étudier les arts plastiques. Mais c’est peut être aussi car je ne me sentais pas douée pour les couleurs et j’avais cet important complexe, alors avec ce film peut-être, je voulais affronter ce manque de sensibilité en terme de couleur.

C’est difficile à croire quand on regarde Kimi no iro, que cela ait pu être votre point faible !

(rires) C’est peut-être ça oui, je voulais vraiment vaincre mes défauts, gagner ce qu’il me manquait !

On remarque ensuite que vous vous concentrez beaucoup sur l’acting des personnages ou l’atmosphère des scènes, plutôt que les dialogues, pour transmettre les émotions, d’où vient cette tendance à préférer ces éléments à des dialogues ?

Ça rejoint un peu ce que j’ai dit tout à l’heure, c’est le fait de pouvoir tout contrôler avec l’animation. Alors c’est vrai que d’un côté il manque peut être un certain réalisme, on fait beaucoup d’exagération, mais d’un autre côté, grâce aux mouvements, et en contrôlant la durée de ces actions, on peut transmettre la psychologie des personnages. Je fais très attention à la quantité d’informations contenues dans chaque plan. Si l’image contient déjà beaucoup d’informations, j’essaie de ne pas ajouter de dialogues, en revanche si il y a des dialogues, j’essaie de ne pas donner trop d’information à travers les images.

Dans ce contexte (ou la forme prend une grande place), comment abordez vous la question du scénario et sa place dans le film, notamment avec votre co-équipière de toujours Reiko Yoshida ?

Oui c’est vrai que je travaille avec Yoshida depuis longtemps, et j’ai entièrement confiance en elle. En réalité nous ne discutons pas beaucoup, je lui donne chaque fois quelques mots clefs et à partir de ça elle commence à écrire, et quand je reçois le scénario, je ressens beaucoup de choses entre les lignes, à travers les non-dits et je me mets à écrire le story-board à partir de son scénario. C’est une scénariste très “logique”, qui a un cheminement de pensée très cohérent, et en même temps ce qui se passe entre nous, notre méthode de travail n’est pas très logique, c’est plus de sensations que j’ai à la lecture du scénario et qui me pousse à l’écriture du storyboard.

C’est également votre seconde réalisation avec le studio Science Saru, comment s’est construite cette relation avec le studio ?

La rencontre s’est faites grâce à Masaaki YUASA, en fait je pensais que Science Saru était le studio de M. Yuasa et que c’était comme une sorte de société secrète, on n’avait vraiment pas du tout d’informations sur ce studio, alors je me demandais même si il existait ! Mais le musicien avec qui je travaille, Kensuke USHIO, travaille aussi avec Yuasa, et un jour m’a présenté Yuasa, et donc j’ai osé lui demander si je pouvais visiter le studio pour vérifier s’il existait vraiment. Il a accepté, j’ai pu visiter le studio, et voir de mes yeux qu’il existait. Et j’ai bien compris que c’était un studio qui avait beaucoup de respect pour ses créateurs, et cette attitude m’a beaucoup émue, et ça m’a donné envie de travailler avec eux.

D’ailleurs concernant Kensuke Ushio, vous avez déjà en effet beaucoup travaillé avec lui : Silent Voice, Kimi No Iro, Heike, Liz et l’oiseau bleu, est-ce que vous avez à nouveau utilisé un procédé similaire à Liz et l’oiseau bleu avec des storyboards élaborés sur la base de sons réels, puis une musique inspirée de l’animation ?

Oui c’est vrai que sur Liz et l’oiseau bleu nous avions travaillé comme ça, mais cette fois-ci le concept n’est pas du tout le même, donc nous avons changé de méthode. Dans Liz et l’oiseau bleu, pour moi l’univers dans lequel les personnages se trouvent ou l’atmosphère autour d’elles, les lieux, tous ces éléments là étaient eux-mêmes les personnages à part entière, et c’est pour ça que j’ai dû créer les sons au début de la production. En revanche pour ce film là, la caméra observe simplement les personnages ou l’évolution des personnages, c’est donc une approche beaucoup plus objective, je n’ai donc pas eu à créer les sons en amont.

Concernant l’utilisation de ce fameux instrument, le thérémine, comment s’est faite la rencontre avec le musicien Grégoire Blanc ? Et comment s’est déroulé votre collaboration ?

Depuis longtemps je m’intéressais à tous les instruments électroniques, comme le thérémine ou bien le synthétiseur, je regardais alors beaucoup de vidéos de ces instruments sur Youtube, et c’est comme ça que j’ai découvert le travail de Grégoire. J’ai été vraiment impressionné par sa musique, car le thérémine est souvent utilisé pour créer des effets sonores, alors que Grégoire parvenait à créer une véritable musique, qui plus est très belle et mélodique. Lorsque j’ai écouté sa musique sur Youtube, cela m’a immédiatement donné envie d’intégrer Thérémine dans mon film.

Enfin, pourriez-vous nous parler de votre collaboration avec Takashi KOJIMA ? Un animateur et chara designer très versatile, qui est facilement capable de s’adapter sur différentes productions ; comment l’avez-vous guidé sur ce projet, est-ce que vous aviez des exigences particulières?

(prend un moment pour réfléchir) Takashi Kojima est quelqu’un d’extrêmement timide, quand il dessine il est évidemment fier de ses dessins, mais il se sent toujours intimidé au début. J’ai donc réellement essayé de le lui témoigner et lui faire ressentir mon admiration pour son travail. Mais je lui ai aussi demandé de “se sentir comme une lycéenne”, alors attention rien de pervers là dedans, mais seulement, je voulais qu’il s’identifie à une lycéenne. Nous avons alors beaucoup parlé de la notion de fétichisme, et il fallait discuter aussi beaucoup des décors ; nos sujets de conversation tournaient beaucoup autour de cette question du fétichisme.

Merci à : Naoko Yamada pour son temps et ses précieuses réponses ; son interprète Shôko Takahashi ; Aurélie Lebrun et Emmanuelle Verniquet (Games of Com) d’avoir rendu cette interview possible.