Amour, désir et (dés)espoir : les maisons closes de Moyoco ANNO

Avec plus de trois décennies de publication au compteur, le manga n’a cessé de gagner ses lettres de noblesse ces 10 dernières années et de plus en plus de titres, que l’on appelle Classiques ou encore Cultes sont régulièrement mis et remis à l’honneur par les éditeurs dans l’Hexagone.

Cet été, Journal du Japon vous propose de vous arrêter sur plusieurs d’entre eux, des grands titres par des grands auteurs qui abordent avec tout leur talent une thématique particulière. Pour commencer, parlons de femmes, mais pas n’importe lesquelles : des femmes de maison close.

Ces femmes sont nées sous la plume d’une mangaka aussi bien connue pour ses josei que pour Chocola & Vanila, son best-seller jeunesse. Partons à la rencontre de Moyoco ANNO et deux de ses héroïnes : deux prostituées à Edo et à Paris, avec Sakuran puis Colette – Mémoires d’une maison close.

Moyoco ANNO : une artiste aux multiples facettes

Née en 1971 à Tokyo, celle qui est la femme de Hideaki ANNO, le papa de Neon Génesis Evangelion, est bien plus qu’une simple épouse. Mangaka dans l’âme depuis l’âge de ses 10 ans, elle fait ses débuts dans le manga en 1989, à la fin de son lycée en devenant surtout assistante de Kyôko OKAZAKI, (Pink, Virgin, Helter-Skleter) dans les années 90.

Elle se fait remarquer progressivement avec Happy Mania, publié au Japon en 1996 et en 2005 en France aux éditions Pika : un josei quelque part entre Le journal de Bridget Jones et Sex and the City.

Plus globalement, ses œuvres parlent de mode – une passion personnelle, qui s’illustre dans ses décors ou dans les vêtements de ses personnages – et parlent aussi de recherche de l’amour, souvent mêlée à la quête de l’identité personnelle… Elle ne craint pas d’aborder des sujets complexes tels que la santé mentale, la sexualité et le féminisme, souvent avec un mélange d’humour noir et de critique sociale. Pour le dire autrement et vous donner des références : avec Moyoco ANNO, nous sommes quelques part entre Ai YAZAWA, Mari OKAZAKI et Yayoi OGAWA… Même si ces 3 noms ne suffisent pas vraiment à la résumer, car elle sait sortir des cases shôjo et josei… voire de la case manga.

En 2003, elle s’essaie par exemple à la jeunesse avec Chocola et Vanilla, publié en France aux éditions Kurokawa, étant devenue une jeune maman et voulant aussi pouvoir créer un manga qui parle aux plus petits. Le titre multi-primé est un succès commercial, dépassant le million d’exemplaires écoulés. Pour autant, elle ne délaisse pas le shôjo et le josei puisque c’est à la même époque que sort Sakuran. Dans les années 2000, ces trois titres sont adaptés sous différentes formes : en drama pour Happy Mania, en anime pour Chocola et Vanilla (diffusé en France chez France Télévision, ce qui permettra à la série de connaître un certain succès) et en film pour Sakuran, avec Anna TSUCHIYA, alors au sommet de sa gloire, dans le premier rôle.

Le succès de ses mangas, ses nombreuses publications qu’elle écrit en simultané, dans un rythme harassant, la pousseront à lever le pied, avec une pause entre 2008 et 2011. Elle travaille ensuite sur des titres plus courts mais aussi sur des projets plus variés : une ligne de sous-vêtements, une autre de kimono, une comète qui porte son nom, de la joaillerie également, des essais illustrés sur le thème de sa passion pour la cuisine, pour la mode aussi, etc. Dans les années 2010, elle continue fort heureusement d’être mangaka avec quelques titres dont Colette, Mémoires d’une maison Close, avant que cette histoire ne soit adaptée en comédie musicale à Broadway (rien que ça !).

Moyoco ANNO n’est donc pas une femme qui se résume en quelques mots et en quelques planches. C’est une artiste aux multiples facettes. Abordons-en une donc, modestement, en nous arrêtant sur deux de ses personnages, Kiyoha et Colette, une courtisane d’Edo et une prostituée du Paris de la Belle Époque. Deux femmes enfermées et piégées, par les hommes comme par leur société… Mais qui vont faire face, chacune à leur manière.

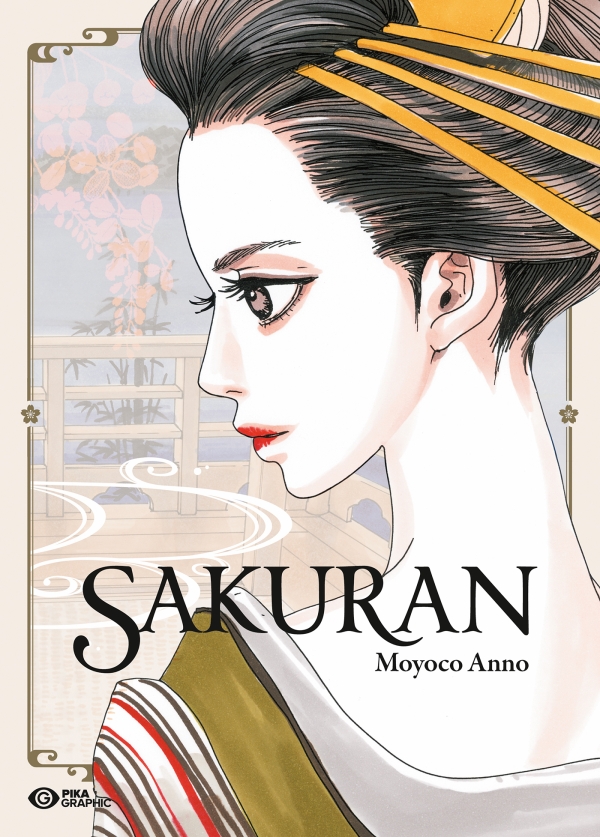

Sakuran : l’oiran qui détestait les oiran

Une dizaine d’années sépare Sakuran et Colette – Mémoires d’une maison close. Le premier titre a été publié entre 2001 et 2003, dans le Evening de la Kôdansha, et le second entre 2013 et 2018 dans le magazine Feel Young de la Shôdensha. Néanmoins, les lire à la suite est un voyage singulier et envoûtant. Les héroïnes et les récits partagent autant de points communs que de différences : deux femmes, deux prostituées, chacune privée de sa liberté, jouant de son corps pour survivre et, comme on peut s’y attendre, malheureuses en amour.

Mais plus on creuse et plus on voit naître des différences, certaines évidentes et d’autres plus subtiles. Les deux œuvres semblent progressivement se questionner l’une et l’autre, et parfois se répondre : qu’est-ce que les hommes cherchent chez ces femmes qui se vendent ? Que penser des hommes qui viennent les voir ? Est-ce que ces femmes peuvent aimer et être aimées en retour ? Vont-elles accepter leur destin ou parvenir à s’en extraire ?

Edo, au quartier des plaisirs de Yoshiwara.

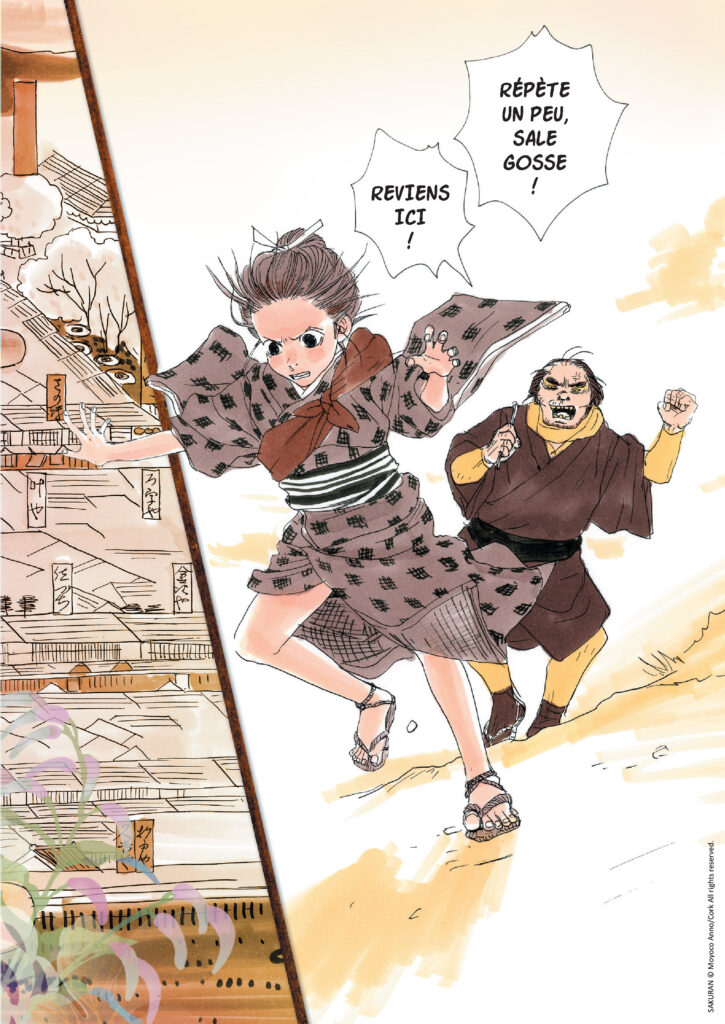

Une oiran, courtisane du plus haut rang d’une maison close, se fait tuer par son amant. La maison Tamagiku qu’elle représentait doit se tourner vers la seule femme de la maisonnée qui a les épaules et l’érudition pour un tel rôle : Kiyoha. Vendue petite à la maisonnée, elle a toujours eu un tempérament de feu inadapté à servir les clients ; se battre contre la hiérarchie et chercher à passer des clôtures rouges qui emprisonnent le quartier étaient ses seules motivations. Comment cette petite enfant hargneuse a-t-elle pu devenir la plus grande oiran de la capitale ?

Si Sakuran a rencontré un certain succès au Japon comme en France, c’est notamment pour avoir remis en lumière avec justesse la caste des courtisanes de l’époque Edo, à travers la vie de l’une d’entre elles, de son enfance à son firmament. Une occasion pour le public français de rappeler ce qu’est une oiran et ce que n’est pas une geisha (nous avions dédié un article à ce sujet d’ailleurs, ici). L’oiran est donc la courtisane, la prostituée ; la geisha est une artiste qui consacre sa vie à la pratique des arts traditionnels japonais. Les deux divertissent une clientèle aisée, mais seule l’oiran vend son corps. Un corps qui ne lui appartient plus, d’ailleurs.

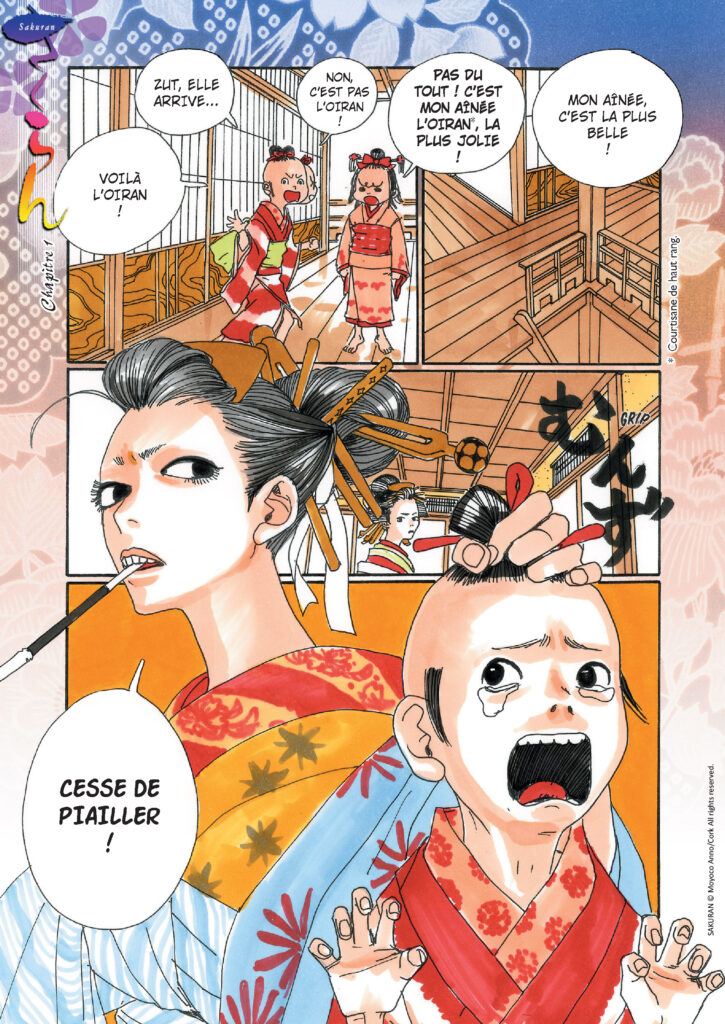

Les vies de l’oiran et de la maison close à laquelle elle appartient sont éminemment codifiées : les jeunes filles sont souvent vendues très jeunes, avant leur dizaine, et se voient donner un nouveau nom par leur nouveau propriétaire. Elles débutent comme suivantes d’une courtisane de haut rang, puis elles vont devenir une apprentie, apprendre les techniques, les postures, les mots et soupirs à prononcer pour séduire les hommes, les envoûter. Tout dans la vie de la courtisane est prévu, planifié et monnayé. Chaque journée tourne autour de la préparation du soir, avec tout une mise en scène. La vente de la virginité de l’apprentie, elle aussi magnifiée, est une mise aux enchères qui peut atteindre des sommets si la demoiselle se monte prometteuse et si sa beauté et son allure aiguisent les convoitises.

Les jeunes « femmes », âgées de 14 ans à peine, franchissent ensuite les étapes avant de devenir une courtisane émérite, de plus ou moins haut rang : oiran est le statut ultime, une courtisane de première classe. L’oiran est la façade glorieuse d’une maison de passe, celle qui a le droit aux plus belles robes, à une voire plusieurs suivantes, celle qui est convoitée par les hommes les plus riches et les plus puissants. Moyoco ANNO joue à merveille du décalage qu’il y a dans la vie d’une courtisane entre ce que cette dernière montre à ses clients et ce qu’elle vit : les robes sont magnifiques, les postures étudiées avec soin, la candeur millimétrée, la popularité construite de toute pièce.

Mais derrière ce tableau que l’ont fait des oiran, pour faire partie de l’élite, les courtisanes n’hésitent pas à se tirer dans les pattes, tentant de se voler les clients les plus réputés, de voler une suivante ou un amant à sa concurrente, pour lui mettre des bâtons dans les roues, voire pour la mettre à terre. Les clients restent le nerf de la guerre, car la seule voie de sortie de leur prison est là : qu’un riche notable craque suffisamment pour elle, et la rachète à la famille qui possède la maison close, c’est-à-dire à ses geôliers.

Kiyoha elle aussi incarne à la perfection l’ambivalence et la métamorphose : véritable petit macaque durant son enfance, mordant et sautant sur ses ennemis, s’échappant à de nombreuses reprises, elle hait cette vie et ses semblables, avec lesquels elle s’écharpent régulièrement, ne supportant pas les coups en douce et les manipulations. Elle qui crie sans cesse, haut et fort, ce qu’elle pense… Mais elle croise le chemin de figurantes marquantes, qui l’obligeront à se remettre en question : il y a l’oiran dont Kiyoha sera la suivante, la belle et prestigieuse Shôhi, qu’elle détestera pour ce qu’elle représente – son avenir de prostituée – mais qu’elle admirera pour ce qu’elle a réussi à accomplir. En présentant la prostitution comme un art et une tradition, Moyoco ANNO touche du doigt la singularité de la prostitution japonaise, pointant vers une sorte de perfection.

L’oiran est une icône, un luxe, un objet de désir avant d’être une personne. Frustrés et avides, les hommes veulent assouvir leur désir et une fois l’acte fait, ils ne reviendront que si la courtisane connaît son affaire, qu’elle a su le flatter, le tromper, lui faire croire qu’il était exceptionnel. La famille qui détient les courtisanes fait grimper les enchères en créant une envie irrépressible de possession chez le client. Curieusement, et en y perdant le peu de candeur et de rêve qui pouvaient éventuellement leur rester, les courtisanes ont un but similaire : si l’une d’elles parvient à rendre l’un de ces hommes suffisamment fou d’elle, il acceptera de se ruiner en la rachetant, une possession ultime sous couvert d’un mariage, pour fuir ce lieu de malheur. Mais il leur arrive de rêver, aussi, à l’amour.

Sôjirô, le fleuriste dans Sakuran, est justement l’amoureux de Kiyoha et son terrible point faible, qui manquera plus d’une fois d’entraîner sa chute. Kojiro parle peu, est un homme qui semble doux et amoureux. L’espoir est permis, Kiyoha et le lecteur s’y accrocheront… jusqu’au bout.

Si les hommes se voient offrir un portrait peu flatteur dans Sakuran, on se souviendra néanmoins de l’un d’entre eux, Bunzaemon Kônôya alias le « sale vioque » qui va jouer à Kiyoha quelques tours, mais deviendra une sorte de mentor et bavardera parfois longuement avec elle, en la respectant. Ce doyen, comme tout le monde l’appelle, préfigure un peu tous les vieux libertins parisiens de Colette : âgé, patient, moins malmené par son désir et plus en paix avec leur sexualité.

C’est d’ailleurs là tout l’intérêt de lire les deux œuvres à la suite. Sakuran a beau traiter son sujet avec brio, il est inachevé. Factuellement d’abord car seule la première partie a été à ce jour publié en manga, même au Japon. La seconde fait figure de légende et n’a été publiée qu’une seule fois en magazine et dans un artbook pour lequel les éditions Pika n’ont, à ce jour, pas pu acquérir les droits. Que les lecteurs se rassurent, cette première partie se suffit à elle-même. Mais à travers ses 308 pages, de nombreux personnages ne sont qu’effleurés, là où Colette prend 544 pages pour raconter son histoire et, surtout, ses nombreux protagonistes. Le film peut dès lors s’avérer un complément au manga des éditions Pika.

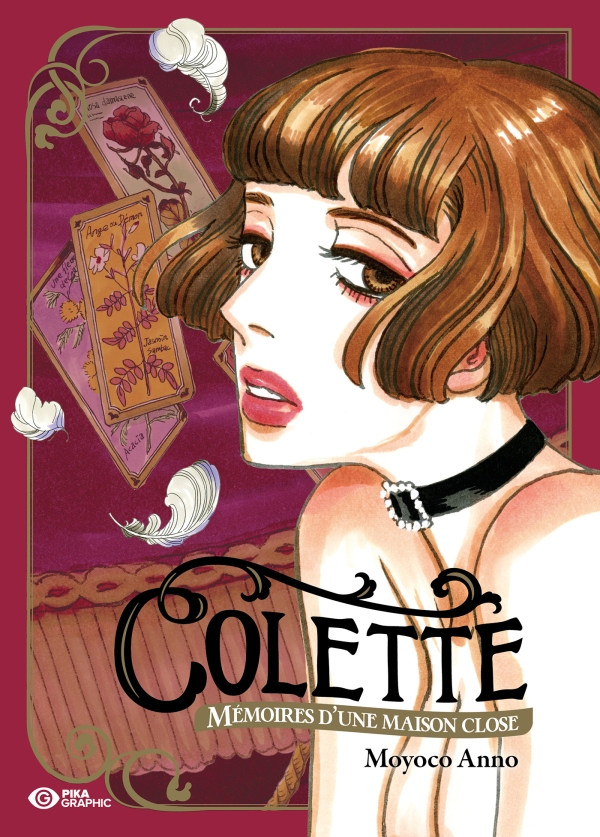

Colette : la fille de joie

Paris, début du 20e siècle.

Colette travaille dans une maison close où ses journées consistent à satisfaire les moindres fantasmes de ses clients. Elle et les autres filles se soutiennent, s’entraident, connaissent des joies mais aussi des peines. Pour échapper à ce quotidien d’oiseau en cage, la seule source de bonheur de Colette se niche dans ses rendez-vous avec Léon, sans être sûre que cet amour soit réciproque. Alors, lorsque ce dernier ne vient plus la voir, le désespoir s’empare d’elle…

Dans Colette, le lecteur découvre la prostitution de la capitale française, à l’époque de Balzac et de Zola, et Moyoco ANNO fait de nombreuses références aux artistes de cette époque dont Sidonie-Gabrielle Colette, écrivaine à l’origine de la série de romans Claudine, et mime de la Belle Époque.

Par rapport à Sakuran, la donne n’est pas tout à fait la même. Les filles de joie sont là pour satisfaire leurs clients dans une maison close, l’Oeuf de la nuit. C’est un lieu assez luxueux, décoré avec faste et où les filles portent une lingerie affriolante. Les clients s’échappent de leur vie pour laisser libre court au libertinage et à leurs désirs les plus fous et les plus qu’excentriques. Moyoco ANNO dévoile une imagination débridée quand il s’agit de fantasme et surtout de leur mise en scène. Aux côtés des clients classiques à la simple recherche de l’acte avec une belle femme, il y a quelques originaux… et c’est sur eux que l’action se concentre, vous en vous doutez bien : celui qui aime astiquer le crâne d’un chauve, celui qui se ballade enduit de vaseline avec des plumes collées au corps, déguisé en petit oisillon et poursuivi par des pécheresses (toutes les filles de la maison qu’il réserve pour lui tout seul)… ou enfin celui qui vit depuis des mois, peut-être des années, dans un placard de l’Oeuf de la nuit, à épier la vie et le quotidien des filles de la maisonnée.

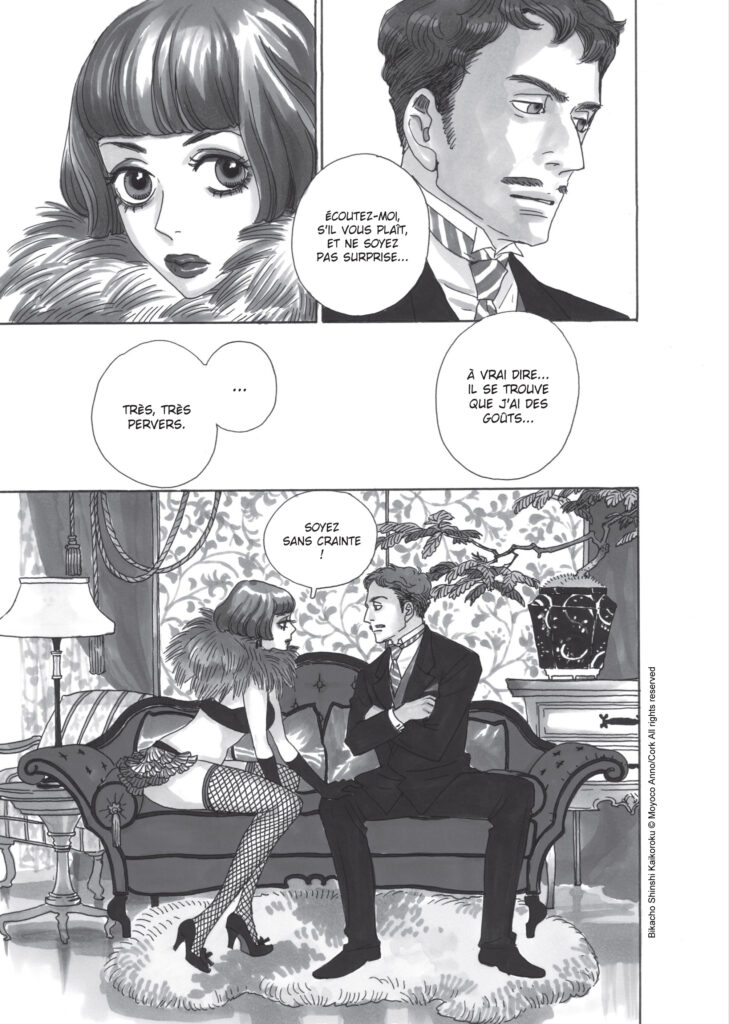

Dans l’Oeuf de la nuit, les hommes commencent souvent par parler avec la prostituée, presque d’égal à égal, de tout et de rien, cherchant à se connaître. Avec certains clients, la mangaka nous emmène parfois directement après l’acte avec des hommes détendus, qui prennent le temps de palabrer. Colette ouvre d’ailleurs sur une discussion entre un client qui se prétend, un peu honteusement, pervers… et notre héroïne de répondre : « soyez sans crainte ! Tous ceux qui fréquentent notre établissement sont pareils. […] Les vrais pervers sont ceux qui se pensent respectables. »

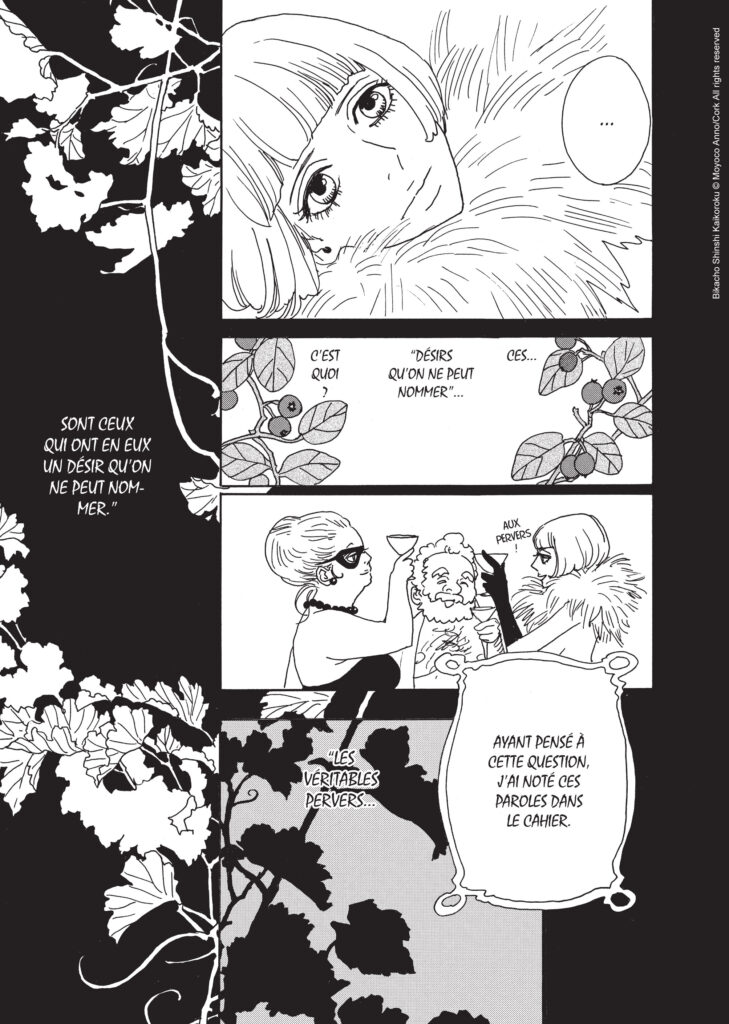

On comprend alors que cette maison close est différente et cherche, contre paiement bien entendu, à libérer les hommes des fantasmes inassouvis qui les tenaillent. Le titre japonais du manga Bikachô Shinshi Kaikoroku peut par exemple se traduire par Mémoires de Gentlemen Amoureux, preuve de la place singulière laissée aux hommes ici. Aussi excentriques soient-ils – les hommes ou les fantasmes, c’est selon -, tant qu’ils ne sont pas violents, les demoiselles exauceront leur souhait. Un libertinage des plus libérateurs, un endroit exempté de la morale des bonnes mœurs et de tout puritanisme. Bien entendu les femmes sont belles, alléchantes même, mais elles accueillent souvent le client, dès le salon, généreusement déshabillée, comme pour souhaiter la bienvenue… Là où la courtisane ne se dévoilera qu’à la toute fin, la chair étant dans ce cas l’ultime palier. Libérée, délivrée, la gente masculine de Colette se révèle beaucoup plus humaine, enrichissante aussi, parfois… comme ce romancier qui donnera à Colette l’idée de devenir écrivaine, et qui changera ainsi son destin.

Dans cette maison, donc, Colette et ses camarades y vivent. Toutes et uniquement entre femmes, avec un petit air de famille, toute piégée dans cette même cage dorée. Elles se voient verser un salaire hebdomadaire, mais ce dernier est bien maigre car la tenante de l’établissement y soustrait tout : la nourriture, les costumes, le loyer… Lors de leur arrivée les futures pensionnaires sont généralement endettées ou à la recherche d’argent. Des femmes qui, comme Colette, sont arrivées de leur campagne des rêves plein la tête et qui se sont fait avoir, se sont fait ruiner et à qui quelqu’un a proposé « ce petit travail qui paie bien« . La plupart n’auront jamais le salaire suffisant pour rembourser leur dette. Mais ce n’est pas impossible.

D’ailleurs Colette ne cherchera jamais à s’enfuir. C’est une belle jeune femme, sérieuse et tempérée, qui avait d’ailleurs réussi à se trouver un bon emploi sur Paris, où l’on reconnaissait son habileté et son professionnalisme, avant de tout plaquer par amour. Contrairement à Kiyoha, l’héroïne de Sakuran, Colette n’essaie de pas de révolter contre le système, elle est sous son emprise, et ne trouve d’échappatoire que par l’écriture. Le tantô de Moyoco ANNO dressera d’ailleurs un parallèle avec la situation la mangaka au moment de la création de cette série, lors de sa pause entre 2008 et 2011 où elle a souffert de dépression.

Pour en revenir à Colette, elle subit cette vie sans vraiment s’en plaindre, comme une malédiction qu’il faut accepter, un revers de la médaille pour avoir dans sa vie le beau Léon. Car, oui, de Sakuran à Colette, il y a des choses qui ne changent pas et qui vont meurtrir nos héroïnes, à chaque fois : leur amant, leur amour. Dans Sakuran, Kiyoha parle de son amant comme un démon; dans Colette, Léon est un diable pour qui elle est devenue une prostituée. Elle arrête tout dès qu’il pointe le bout de son nez, alors que lui va lui soutirer un peu d’argent et l’embobiner, pour lui faire croire à son amour, à son caractère unique, et à un avenir radieux. Un sombre manipulateur et une malédiction pour la jeune fille, qui finit par le détester, ou du moins par détester en être amoureuse… et dont elle ne guérira jamais vraiment.

Si Léon est donc source de malheur, il ne faut pas croire, qu’en échange, la maison close de Colette est un paradis pour ses résidentes. Si l’Oeuf de la nuit semble un endroit plus facile à vivre que le bordel d’Edo, qu’il a une vocation d’exutoire et que les rapports avec la clientèle est plus apaisée et plus sincère, la mangaka sait nous rappeler que les jeunes et belles parisiennes ne peuvent pas tout se permettre. Carmen, une colocatrice de Colette qui ne semble plus avoir toute sa raison, va oublier sa condition et commencer à faire un scandale. Elle finira au « Salon », une pièce aussi énigmatique que glaçante :

« Au fond du hall d’entrée, une petite porte ouvrait sur un escalier étroit qui descendait… Jusqu’à un sous-sol avec une pièce réservée aux « Clients souhaitant être à l’abri des regards ». Au fond régnait une obscurité totale, infernale, dans laquelle plongeait un autre escalier… qui paraissait interminable.

Aucune d’entre nous ne savait exactement ce qui s’y passait.«

La vie n’est donc pas rose, et l’on croise des personnages assez abimés : Carmen donc, mais aussi Sakae, l’écrivain japonais qui va lancer Colette dans l’écriture. Riche et oisif, écrivain finalement médiocre, il va petit à petit sombrer, à la recherche d’une souffrance capable de lui donner le talent qui lui fait défaut. Son origine japonaise, au passage, est un autre lien avec l’autrice.

Tout s’entremêle donc dans Colette, dans un graphisme aussi généreux que travaillé, aussi fin que plein de rondeurs, de volupté… De poésie, aussi. Si Sakuran a toutes les qualités d’un manga de Moyoco ANNO, notamment dans sa capacité à retranscrire les émotions, Colette le dépasse d’une longueur, avec une mise en page incroyablement envoutante, un sens des cases et de la composition sensationnel, qui puise d’ailleurs bien au delà du manga, dans le roman graphique notamment. Au sein des pages la place de chaque case est finement pensée, délicieusement encadré. De véritables tableaux, souvent sensuels, mais qui ne tombent jamais dans l’érotisme vulgaire et facile.

Collette, cette maison close et ses colocatrices mais aussi les hommes qui la fréquente et qui s’y libèrent forment un balais étrange, excentrique et triste à la fois. Derrière l’exubérance et le sexe ludique, il y a des larmes sous les draps, des souffrances derrière les fantasmes, de la déchéance derrière le luxe et l’argent. Une œuvre complexe et charmante, belle et touchante.

Sakuran et Colette, Mémoires d’une Maison Close, bénéficient donc depuis peu d’une belle édition au sein de la collection Pika Graphic, dans un format 17 x 24 cm avec plusieurs pages en couleurs et une traduction sans fausse note. Certes, le prix va avec – comptez 20 et 25 euros – mais ces grands formats subliment le travail de Moyoco ANNO et vous propose une immersion dans deux maisons closes d’un autre temps, d’un autre pays, où les femmes rêvent d’amour et de liberté, où les espoirs sont malmenés, déchirés. Mais, dans ces prisons, ces femmes restent fortes et font face, comme elles le peuvent…

Plus d’informations sur Sakuran et Colette – Mémoires d’une maison close sur le site des éditions Pika.

Bonus : En 2015 nous vous parlions de la Japan Anima(tor)’s Exhibition (la longue série de courts métrage chapeautés par le studio Khara et donc Hideaki ANNO) il y avait eu 2 mises en avant de Moyoko ANNO : une avec The Dairy of Ochibi, et une autre pour Colette. À l’époque ça semblait peu probable que le manga soit publié en France :

Le site de la JAE n’est plus en ligne, mais le court métrage se déniche assez facilement, une sorte de mise en animation du manga façon cinéma muet sur une musique de Shiro SAGISU :.