Le Renard doré : rencontre avec une nouvelle collection manga, pas tout à fait comme les autres 1/2

L’École des loisirs : connaissez-vous cette maison d’édition indépendante de littérature jeunesse, et sa filiale dédiée à la bande dessinée, Rue de Sèvres ? Publiant quelques mangas par ci, par là depuis 10 ans, cet éditeur connu et reconnu par les libraires et de nombreux lecteurs cherchait la bonne façon et les bonnes personnes pour se lancer dans le manga.

C’est chose faite, depuis le 24 avril dernier, avec la collection Le Renard Doré, gérée par deux personnalités déjà bien connues du monde du manga. Il y a d’abord Rémi Inghilterra, le directeur éditorial : journaliste, assistant éditorial chez Komikku aux débuts de l’éditeur, puis conférencier et auteur d’ouvrages de référence sur la bande dessinée en général. Il est accompagné par Mickaël Brun-Arnaud, fondateur de la librairie Le Renard doré qui prête son nom à la collection mais qui est lui aussi auteur du roman Mémoires de la forêt.

Nous étions donc ravis de retrouver Rémi Inghilterra, confrère manga de longue date, pour revenir avec lui sur son parcours de passionné de BD au sens large, amoureux des livres et des mangas, d’échanger sur cette rencontre assez unique avec L’École des loisirs, Rue de Sèvres et Mickaël Brun-Arnaud et de découvrir les premiers titres de cette nouvelle collection.

Et lorsque des passionnés de manga échangent sur le marché du manga, son histoire et son actualité, forcément, on obtient logiquement une interview fleuve que nous vous proposons ce weekend en deux parties : parcours et genèse de la collection aujourd’hui, pour nous concentrer demain sur les titres et le fonctionnement de cette nouvelle collection.

Prêt ? Alors c’est parti… Bonne lecture !

Passion manga et envers du décor : parcours et réflexions

Bonjour Rémi, et merci pour ton temps.

Pour commencer, parlons un peu de toi. Nous nous sommes connus à ta première époque BoDoï je crois, où tu étais journaliste, avant que tu ne deviennes assistant éditorial chez Komikku. Le manga a toujours été au cœur de ton parcours professionnel, mais ça remonte à quand ta rencontre avec le manga ? Quels sont tes premiers souvenirs et coups de cœur de lecteur ?

Comme beaucoup de personnes dans le milieu, je suis de la génération Club Dorothée. Donc tout a commencé par les animés et c’est plus tard que j’ai découvert l’univers du manga. Moi, clairement, c’était Dragon Ball qui m’emballait à l’époque. Je ne pouvais pas rater un épisode, mais je n’avais cependant strictement aucune idée qu’il y avait un manga à l’origine de ce dessin animé.

On ne savait même pas que ça venait du Japon…

Clairement, on ne se posait même pas la question en réalité. Et un jour, j’ai découvert par hasard qu’il y avait un manga Dragon Ball. À l’époque j’étais déjà amateur de bande dessinée franco-belge, et découvrir Dragon Ball comme ça, en BD, ça a été une énorme claque !

Déjà, car c’était relire ce que j’avais vu à la télé donc forcément, c’était une expérience enthousiasmante. Mais en plus, au niveau de la narration, du découpage, des dessins et du dynamisme, c’était totalement révolutionnaire par rapport à ce qu’on lisait en BD à l’époque. Quand tu prenais ça dans les mains, c’était quelque chose de dingue. Donc c’est là que tout a commencé. Puis, comme plein de monde, une fois que j’ai découvert ça, je les ai très vite enchaînés, assis à la Fnac à en lire plein d’affilée.

Je me souviens avoir croisé, étonné, un premier tome en bibliothèque, puis d’avoir fait comme toi et passé le cap, 2 ou 3 ans plus tard, en achetant les 12 premiers tomes d’un coup.

Avant de les lire de manière compulsive, j’en avais quelques-uns, on m’en avait offert à des anniversaires. À l’époque, j’avais le 2, le mythique tome 34, et je crois que j’avais le 13. J’étais loin d’avoir tout, mais j’y revenais sans cesse, même si ce n’était qu’une toute petite partie de l’histoire. Mais à l’époque tu faisais ça, et tu les relisais en boucle..

Ah oui carrément, c’est vrai qu’on lisait et relisait, alors que ça ne se fait plus du tout maintenant, parce que la nouveauté chasse une autre nouveauté. À l’époque j’ai relu Akira, Dragon Ball, Gunnm un nombre incalculable de fois…

Je pense qu’il y avait aussi le fait qu’on était enfants qui entrait en jeu, car plus jeune tu peux lire et relire, ou voir et revoir plusieurs fois des choses, sans forcément entraîner de lassitude. Mais en grandissant, il y a aussi eu le marché qui s’est totalement diversifié.

La profusion de titres est en effet colossale… Mais on digresse ! Nous en étions à ta découverte de Dragon Ball !

Exact. Il y a Dragon Ball que je lis et relis. Puis arrivé au collège, j’ai un ami qui m’a fait découvrir d’autres titres qui ont été d’autres révélations : je me rappelle par exemple de MPD Psycho chez Pika. C’était incroyable : au niveau des dessins avec ce clair-obscur et ce noir qui étaient fous, cette violence, ce scénario complètement maboul. Je n’avais pas l’âge pour ça, mais ce n’était pas grave (Rires).

Après, j’ai lu Akira, Nana, Eden, Banana Fish, Ki-itchi !!… J’étais directement dans les titres que l’on dit « masterclass » aujourd’hui. C’était des mangas incroyables, d’une densité impressionnante et avec des propositions graphiques à couper le souffle. C’était claque sur claque. Et honnêtement, après ça, tu ne peux plus lâcher !

C’est un premier pas dans un monde extraordinaire. Quand je lis Akira en 1990 j’ai 12 ans, et ce que ça dit et comment ça te le dit, ça t’explose à la gueule tellement c’est puissant. Tu mets le pied dans un nouveau monde et il est, dès lors, impossible de faire marche arrière.

C’est clairement impossible. En revanche, je n’ai pas arrêté de lire pour autant la bande dessinée franco-belge. C’est d’ailleurs un truc que je n’ai jamais compris : cette segmentation d’une partie lectorat qui lit soit du manga, soit de la bande dessinée, soit du comics… Autant je me suis pris des claques avec mes premiers mangas, autant je n’ai jamais lâché la BD franco-belge : il y avait tellement plein de titres excellents et de propositions à découvrir sur ce segment aussi !

Il y a plein d’occasions d’y revenir ces dernières années car certains auteurs proposent désormais un travail très hybride, influencé par le format manga ou webtoon, de Maliki à Colossale par exemple.

Après, forcément, c’est aussi une question de temps… et d’argent ! Il faut trouver le temps de lire et les budgets ne sont pas extensibles à l’infini. Mais en réalité je trouve ça super enrichissant d’avoir cette vision un peu différente de la bande dessinée, de ne pas se cantonner qu’à la BD franco-belge ou qu’au manga, etc.

Parfois je vois des commentaires qui vont dire « waah, ce que fait ce titre est révolutionnaire »… Alors que non : si tu lisais de la BD franco-belge tu verrais bien qu’un tel ou un autre l’a déjà fait. Et en France comme au Japon, il y a une créativité tout bonnement incroyable, et il serait dommage de s’en priver !

Même les Japonais ne s’y trompent pas, puisque des éditeurs comme Kodansha ont toujours gardé un œil, voir publié des auteurs français, et d’autres éditeurs japonais s’y intéressent aussi.

Les éditions Kodansha s’y sont toujours intéressées, en effet. À une époque ils ont publié des auteurs comme Baudoin, Baru ou Igort. C’est important de découvrir autre chose, ça stimule forcément la créativité. Avant ça, tous les auteurs japonais un peu curieux qui ont découvert le travail de Moebius ont eux aussi pris de sacrées gifles.

Clairement. Si l’on continue notre histoire : comment, de toutes ces découvertes, on en vient à en faire un métier ?

C’est un peu un hasard. Je lisais donc beaucoup de mangas depuis cette époque-là : ceux que je trouvais, ceux que j’achetais, ceux que l’on me prêtait, etc. En 2008, il y a un magazine papier, du nom de BoDoï qui a fait faillite, comme beaucoup de magazines à l’époque. Au lieu de s‘arrêter, ils se sont lancés sur internet et ça m’a permis de les lire plus facilement. C’était gratuit et il y avait de bonnes critiques avec des journalistes comme Benjamin Roure et Laurence Le Saux dont j’appréciais particulièrement le travail. Ils écrivaient des news, des critiques, des comptes-rendus d’expositions, ils faisaient des interviews, tout ça sur la BD franco-belge, surtout. Je suivais ce qu’ils proposaient, et je me retrouvais énormément dans leurs goûts, notamment ceux de Benjamin. Et c’est toujours le cas lorsque l’on discute BD encore aujourd’hui, on apprécie souvent les mêmes titres, les mêmes auteurs, les mêmes approches éditoriales.

Et donc un jour de 2009 je leur ai envoyé un mail dans le genre : « Bonjour, pourquoi vous ne parlez pas de manga ? J’adore ce que vous faites, mais il y a de super mangas qui sortent, pourquoi vous n’en parlez pas ? »

Et là… bon je te dis tout ça de mémoire bien sûr, mais en gros Benjamin m’a répondu : « Ben écoute moi je ne suis pas trop lecteur de mangas et puis y a tellement de choses qui sortent que, voilà, je n’ai pas le temps de tout faire. Mais en revanche, si toi tu veux écrire sur du manga, vas-y, fais un test et puis on voit ! » C’est de là que tout est parti, avec un mail totalement naïf.

J’ai donc fait un test. C’était sur Black Rose Alice de Setona MIZUSHIRO, qui paraissait chez feu Asuka, et qui est à présent réédité chez Akata. J’ai écrit là-dessus, ça lui a plu, et puis voilà, j’étais lancé. L’idée c’était vraiment de partager cette passion, car personne ne lisait de manga autour de moi. C’était une époque où, lorsque tu lisais du manga tu étais un peu tout seul, tu connaissais deux ou trois personnes qui en lisait grand max et tous les autres te demandaient : « mais qu’est-ce que tu lis ? », « pourquoi tu lis ça ? », « pourquoi ça se lit à l’envers ?», « c’est bizarre »… et il y avait plein de clichés.

Je me souviens avoir emmené dans mon sac de lycéen quelques mangas pour lire le midi ; et une fois j’ai ramené un tome de Bastard, ce qui a ravivé direct le cliché de manga = sexe +violence… Je n’en ai jamais ramené ensuite.

C’est ça aussi, on était à une époque où pas mal de gens, comme Ségolène Royal et d’autres, crachaient sur tout ça, sur tout cet univers. Alors que les mangas que je lisais ne correspondaient pas à ce que l’on disait autour du manga ni à tous ces clichés-là. J’avais donc toujours cette volonté d’ouvrir au maximum le lectorat… D’où l’idée d’avoir choisi d’écrire sur BoDoï et pas sur un site spécialisé dans le manga. C’était important pour moi, car je pouvais à la fois m’adresser à un lectorat adepte de BD et les ouvrir vers d’autres lectures, tout en amenant les lecteurs de mangas à faire un pas vers la franco-belge.

Cela s’est donc fait comme ça et je suis ravi de cette toute première expérience, qui se poursuit toujours d’ailleurs. C’était aussi une super expérience parce que j’avais des retours. Bon, pas au tout début du site, car à l’époque il y avait un espace commentaire en bas des articles et puis c’était tout. Il n’y avait donc pas beaucoup d’interactions.

Mais ensuite je me suis inscrit sur les réseaux sociaux, un peu comme toi, je suppose, vers 2011/2012. Sur Twitter et Facebook à l’époque, car il n’y avait que ça de viable. Et c’est à partir de là qu’il s’est vraiment créé du lien et que cette volonté de partage a pris tout son sens. J’avais des échanges avec les gens et nous étions à une époque où les réseaux sociaux étaient quand même plutôt sains, où tout le monde était en train de découvrir. C’était safe comme endroit, alors que maintenant il y a quand même de sacrées dérives.

C’est compliqué on va dire, surtout Twitter ?

Twitter en particulier, c’est devenu hallucinant. Au début, il y a une dizaine d’années donc, j’échangeais beaucoup avec tout un tas de lecteurs. Maintenant c’est devenu très compliqué : à peine tu dis quelque chose, tout peut être repris, déformé… si tu fais une vanne, tu te la prends souvent dans la figure, car elle peut être mal interprétée, pas du goût de certains…

Du coup j’y suis toujours, mais on y marche sur des œufs, et on se protège aussi comme on peut parce que ça peut être assez violent. Beaucoup ne se rendent visiblement pas compte qu’il y a de vrais humains derrière, et que le fait de parler par écrans interposés n’annule pas l’importance du respect des règles d’échanges saines pour tout le monde.

Pour en revenir à ton parcours du coup…

Oui, si je parlais de Twitter, c’est parce que ça permettait d’échanger et que j’avais l’envie de faire découvrir des titres et des auteurs méconnus, et c’est toujours le cas. Faire une chronique sur Naruto tome 1, puis Naruto tome 2, puis sur Naruto tome 3… ça ne m’a jamais intéressé. Déjà, personnellement, mais surtout parce que si je faisais tout ce travail ce n’était pas pour dire « Lisez Naruto », car à l’époque ils étaient déjà des dizaines, voire des centaines de milliers à le lire.

L’idée c’était encore et toujours d’ouvrir et de dire aux gens : « tiens il y a ça, regarde, c’est super intéressant ». C’était passionnant et enrichissant. Après, de fil en aiguille, ce travail m’a amené à animer des conférences, des tables rondes, des rencontres dans les salons.

Je me souviens de toi pour Livre Paris, ex Salon du Livre, pour les éditions Ki-oon…

En effet, une conférence avec Fuyumi SÔRYÔ pour la sortie de Cesare, et il y en a eu pleins d’autres avant et après. J’ai par exemple pu rencontrer sur scène ou en privé Inio ASANO, Akino KONDOH, Shin’Ichi SAKAMOTO, Rie ARUGA, Taiyo MATSUMOTO… Ce sont des rêves qui se réalisent parfois quand tu rencontres certains auteurs. Taiyo MATSUMOTO, pour moi, c’est l’un des prodiges de sa génération !

J’avais aussi un rêve secret qui ne se réalisera plus maintenant…

Toi, tu vas me parler de rencontrer TORIYAMA !

Oui, pas en interview ou conférence en France, parce que je sais qu’il ne serait jamais venu, mais je me disais que, peut-être, par hasard, un jour au Japon dans une soirée entre auteurs et éditeurs… Le croiser c’était un rêve de gosse, de fan de Dragon Ball. Et son décès, c’est finalement toute une génération qui l’a appris dans la douleur. Cela montre à quel point il a pu marquer des tonnes de gens, qu’il a eu un impact incroyable qui s’étend bien au-delà du monde du manga.

Mais non, pas lui, pas à 68 ans 😭

— 📚 Rémi レミ 📚 (@RemiNoTsundoku) March 8, 2024

Sans lui je ne serai sans jamais là où je suis maintenant. Akira Toriyama, c’était évidemment Dragon Ball, mais c’était surtout un rendez-vous quotidien grisant pendant l’enfance, mais aussi mon premier manga papier : une claque, une révolution. pic.twitter.com/PMWQJ8284j

C’est vrai que nous arrivons à un moment où nos idoles de jeunesse commencent à passer l’arme à gauche… Même si pour TORIYAMA c’est plutôt jeune pour un Japonais, à 68 ans.

Il y a un tweet qui est passé en mars (résumé ici, NDLR) où un internaute a regardé l’espérance de vie des mangakas, notamment ceux qui ont connu de grands succès dans des magazines de publication hebdomadaire et des plannings très serrés, et l’on constate que leur espérance de vie est de près de 20 ans de moins que les autres Japonais. Ce n’est en aucun cas une étude scientifiquement prouvée, mais ça met le doigt sur quelque chose, que des mangakas comme Hisashi EGUCHI, Takehiko INOUE, Naoki URASAWA ou Shigeru MIZUKI ont déjà ouvertement mentionné.

Les éditeurs et auteurs japonais le savent depuis un bout de temps, mais il y a encore aujourd’hui plein de mangakas qui sont écrasés par ce système. Lorsqu’il arrive que des auteurs partagent leur planning, tu vois des choses incroyables en termes de cadence de travail !

Je me souviens de celui de ODA, qui dort 3 heures par nuit. Je me demande comment il est encore en vie…

Alors certains vont te rétorquer qu’ils ont une cohorte d’assistants, etc. mais ça n’empêche pas que ce n’est pas un rythme sain.

Assistant ou pas, quand tu ne dors que 3 heures par nuit, tu ne dors que 3 heures par nuit… et il n’y a pas de mythe du surhomme ou quoi que ce soit qui tienne. Ils se tuent à la tâche.

Et tout ça pour avoir un chapitre par semaine. Il faut surtout se poser la question de : est-ce que l’on a vraiment besoin d’un chapitre par semaine ?

Nous échangions l’an dernier avec Mehdi Benrabah (directeur éditorial des éditions Pika) sur la nouvelle génération de mangakas, de savoir s’ils accepteraient ou pas ce genre de condition de travail, tout comme la nouvelle génération remet en question le monde du travail actuel…

Il a raison Mehdi, on commence à le voir chez certains auteurs qui prennent parfois une semaine de vacances et sont absents pendant un numéro du Shônen Jump, ce qui était beaucoup plus rare voire impensable avant. Je prends le Shônen Jump car il est symbolique mais on pourrait en prendre beaucoup d’autres magazines hebdomadaires.

Le gros changement est peut-être aussi le changement du format de publication : les magazines papier voient leurs ventes continuer à chuter depuis presque 20 ans. Leurs remplaçants que sont les sites internet offrent une plasticité énorme : tu n’es plus obligé de publier tel chapitre à telle date, ça sort quand ça sort j’ai envie de dire, ce qui permet plus de flexibilité pour tout le monde. Et il y a tellement de choix, que si le chapitre de ton titre préféré sort au bout de deux semaines, ça ne change pas grand-chose.

De ce point de vue, le numérique est donc un plus pour les auteurs et je pense qu’ils peuvent s’en emparer. Avec tous ces décès des grands noms du manga, les uns après les autres, cela fait son petit chemin, y compris chez les éditeurs japonais.

Espérons en effet que les mangakas s’en emparent…

Il y a des exemples comme Chainsaw man qui donnent espoir. C’est une série qui avait tout le potentiel pour continuer à être publiée au rythme hebdomadaire, avec tout ce que ça implique. Mais non, le titre est maintenant publié en ligne, et ce n’est pas par hasard. L’auteur a pu faire des pauses pour créer des one-shots, a repris sa série à son rythme… Avant, un auteur aussi talentueux que Tatsuki Fujimoto, on ne l’aurait pas lâché d’une semelle pour qu’il produise le plus possible ! Les choses changent donc, mais cela prend du temps. Ça dépend des auteurs, des tantô, des maisons d’édition, mais il faut souhaiter que cela continue dans ce sens-là. Ce sera plus sain pour tout le monde.

Le seul risque dans la tête des éditeurs, c’est que le lectorat passe à autre chose quand une série ralentit. C’est qu’il passe à un autre manga, mais aussi à autre chose tout court, devant la multiplication des loisirs et des sollicitations : séries, jeux vidéo, réseaux sociaux, etc. C’est pour cela qu’être là toutes les semaines c’est un avantage, tu te rappelles à la conscience de tes lecteurs.

L’École des loisirs et Rue de Sèvres : une rencontre et des valeurs

Passons à une seconde partie avec ton retour à l’édition : comment se fait-il que tu sois redevenu un éditeur, et comment est née la collection Le Renard Doré, avec Mickaël Brun-Arnaud ?

Mon expérience chez Komikku a été super plaisante et instructive, parce que nous avions tout à faire nous-mêmes en interne, car nous étions très peu nombreux, et même seulement deux au début. Cela m’a permis de tout voir en termes de métier dans l’édition de mangas.

Et, personnellement, ce qui me plaisait le plus, c’était de dénicher des titres et les présenter au public français.

Un point commun avec ce que tu faisais en tant que journaliste, mais plus en amont dans la chaîne.

Exactement. Et en partant de chez Komikku, j’ai toujours gardé ça en tête : c’était quelque chose que j’avais envie de refaire. Donc j’ai postulé sur certaines offres, et on est venu vers moi pour d’autres. Cela ne s’est pas fait avec d’autres pour plusieurs raisons, mais principalement parce que certains ne me proposaient pas la liberté que je cherchais, la possibilité d’effectuer le travail comme il faut, ou alors n’avaient tout simplement pas de vraie ligne éditoriale.

Pour être clair : tu arrives parfois en entretien dans des maisons qui cherchent un éditeur de manga pour lancer quelque chose ou alors un nouvel éditeur de manga parce que l’ancien est parti, et on te demande : « est-ce que vous êtes capables de trouver des titres qui vendent ?». Alors, oui, mais franchement, quand le sujet est abordé directement sous cet angle, ça dénote déjà beaucoup par rapport à ma vision du métier.

Ils recherchent un profil très marketing au final, plus qu’un éditeur.

Oui, la ligne éditoriale, s’il y en a une, est bien secondaire… Après, bien évidemment qu’il faut que les titres se vendent, sinon tu ne peux pas tenir à moyen ou long terme. Mais là, mettre ça comme seule et unique stratégie, il n’y avait pas moyen pour moi.

Je trouve ça assez rédhibitoire. Après, toi comme moi, nous avons vu plusieurs cycles dans le marché du manga depuis les années 90 et nous avons pu constater qu’à chaque envolée du manga il y a de nouveaux éditeurs qui débarquent, dont une partie fait ça par opportunisme…

Oui, mais il faut au minimum un objectif éditorial. Il ne faut pas venir sur le marché parce que ça se vend bien et avec pour seul objectif de faire du chiffre. Après s’ils trouvent des gens pour ça – et ils en ont trouvé du coup – j’ai envie de dire tant mieux pour eux, mais c’est surtout que cette façon de faire ne me convient pas du tout. Je ne travaille pas dans l’édition juste pour (faire) gagner de l’argent, il faut un enjeu, un angle d’attaque et une vision qui entre en adéquation avec la mienne.

Et inversement, avec l’école des loisirs, il y avait tout ce qu’il avait pu manquer chez d’autres. Il y avait notamment une vraie vision, très claire : transposer ce que fait l’école des loisirs et Rue de Sèvres sur une collection manga. D’avoir cette exigence, cette ligne éditoriale là, et de la tenir sur le long terme.

Dans les premières discussions, nous n’avons jamais parlé de chiffres, nous n’avons jamais parlé de ventes. Nous avons parlé auteur, histoire, dessin, narration, découpage des planches… Ce qui est important c’est l’auteur, c’est l’histoire, ce que ça raconte, comment ça le raconte, quelles valeurs ça transmet ! Et ça, ça me parle !

En ce qui concerne l’école des loisirs, tout le monde connaît de près ou de loin, de l’époque où il était enfant, parce que les parents souscrivent les abonnements scolaires ou achètent tout simplement des livres de cette maison d’édition. En ce qui me concerne il y a des lectures et des auteurs qui m’ont marqué à jamais, comme c’est par exemple le cas de Kazuo IWAMURA, l’auteur de La famille souris que j’ai adoré enfant et que je prends encore plaisir à relire adulte. Avec ses dessins sublimes, ses grandes planches en double page, ses textes concis, mais qui touchent juste… C’est une lecture d’enfance que j’ai pu partager avec mes enfants aussi, et je peux témoigner que ça fonctionne encore parfaitement avec les nouvelles générations.

Tu t’es donc retrouvé dans l’approche de l’école des loisirs…

Tout à fait. Au premier rendez-vous, nous nous sommes rencontrés avec Mickaël Brun-Arnaud et Agathe Jacon, la directrice du développement de la maison, pour échanger notre point de vue sur la littérature jeunesse et ce que pourrait être la ligne éditoriale : celle qu’ils voulaient, comment je voyais les choses… et nos avis se sont totalement recoupés.

En plus, je peux le dire maintenant que j’ai vu l’intérieur de la maison, toutes les qualités que l’on entend ou que l’on perçoit à propos de l’école des loisirs sont vraies, ce n’est pas juste du blabla. Certaines maisons d’édition essaient d’enrober leur ligne éditoriale et leur politique dans du marketing qui sonne un peu creux. Alors que là, non, c’est ça qui est assez incroyable : les auteurs et leurs histoires sont réellement au centre de tout le processus, et il y a une réelle volonté de faire en sorte que les titres perdurent dans le temps, que le fond vive et pas une recherche effrénée du succès direct à la nouveauté.

Le but c’est d’avoir un catalogue de fond. Et à l’école des loisirs le fond représente environ 75 % des ventes totales, ce qui est énorme ! Il y a une sélection très scrupuleuse des titres, avec des œuvres intemporelles et universelles qui portent des messages positifs, qui parlent à la fois aux enfants et aux grands, avec des graphismes intéressants… et il faut croire que cette stratégie paie sur le long terme !

C’est un catalogue qui porte de vraies valeurs et qui aborde des thématiques fortes. Tu t’adresses aux enfants, mais il ne faut pas les prendre pour des idiots pour autant. On en reparlera sans doute après, mais avec la collection Le Renard Doré, on propose un panel de titres très différent de ce qui se fait chez les autres éditeurs. Et c’est ça aussi qui me motive. Ma mission ce n’est pas d’aller chercher le prochain blockbuster du Shônen Jump. Non pas que ce ne soit pas intéressant, ce n’est pas la question, c’est juste qu’il y en a déjà plein qui le font et que ça ne correspondrait pas à ce qui se fait à l’école des loisirs et Rue de Sèvres.

Donc voilà, dès cette première rencontre c’est vite devenu une évidence. Enfin, pour moi, bien sûr, pour les dirigeants, il faudrait leur demander directement (rires). Puis, plus on avançait dans les discussions, plus ça renforçait mes convictions. Par exemple les prestataires sont bien payés, les livres sont principalement imprimés en France, puis il y a le pilon aussi… Enfin, ça, ça ne va parler à personne…

Oh si ça me parle, c’est assez affreux quand on est un amoureux des livres. Mais en effet, le lectorat ne connait pas forcément, dis-nous en plus.

Alors pour expliquer cela simplement : quand tu as des livres qui ne sont pas vendus, les libraires les retournent à l’éditeur par le biais du distributeur et ça va dans la majorité des cas au « pilon », c’est-à-dire qu’ils sont détruits pour refaire de la pâte à papier. Mais à l’école des loisirs et Rue de Sèvres, ce n’est pas le cas. Les livres sont réintégrés en stock.

J’ai découvert ça il y a quelques années, lors d’une Japan Expo : chez plein d’éditeurs tout ce que n’est pas vendu est récupéré le lendemain de la fermeture et tout est envoyé au pilon. Parce que ça coûte moins cher.

C’est ça, les réintégrer dans ton stock coûte davantage, car il y a notamment une intervention humaine pour le faire, ne serait-ce que pour vérifier l’état des livres. Je ne sais pas si certains l’ont déjà vu des fins de salons – moi j’ai pu le vivre côté pro -, mais c’est impressionnant. Quand c’est terminé, de nombreux éditeurs reçoivent des cartons qui font chacun la taille d’une palette, et ils les remplissent avec je ne sais combien de mangas… et tu sais que tout ce qui est dedans, à l’arrivée, sera tout simplement détruit.

C’est comme le gaspillage alimentaire, ça fait un peu mal.

C’est ça, et c’est fou parce que les livres sont neufs : on ne parle pas de livres abimés, déchirés ou invendables, mais juste de livres qui n’ont pas été vendus à un moment donné. Question gaspillage et écologie, c’est assez terrible. Donc c’est évidemment l’un des points qui m’a renforcé dans ma décision de travailler avec eux.

Ce qui veut dire qu’à l’école des loisirs, ils sont prêts à perdre un peu d’argent pour défendre des valeurs.

C’est ça, on ne va pas détruire un livre que l’on vient d’imprimer et auquel on est attaché. Ça me semble super important. Après il y a aussi d’autres trucs qui m’ont convaincu et qui sont aussi des détails totalement invisibles pour le lectorat.

Par exemple, la question des représentants. Les représentants ce sont ceux qui vont voir les libraires pour leur présenter les sorties à venir. À l’école des Loisirs / Rue de Sèvres nous avons nos représentants maison. C’est-à-dire qu’ils sont directement employés par le groupe et ne se consacrent qu’à nos œuvres. Cela veut notamment dire qu’ils n’ont pas des centaines et des centaines de titres de plusieurs éditeurs à présenter chez les libraires.

Donc déjà, ils ont le temps de présenter les futures publications, mais, surtout, ils savent de quoi ils parlent, car les représentants lisent l’intégralité de nos titres. Ça peut paraître idiot dit comme ça, mais généralement les représentants ont une vague fiche argumentaire et quelques mots clés, mais là, ils arrivent en librairie en connaissant très précisément les livres qu’ils vont présenter. De notre côté, cela veut donc dire que nous devons travailler les titres bien en amont, pour pouvoir les leur transmettre rapidement et qu’ils puissent les lire avant de devoir les présenter aux libraires.

Le fait de les avoir lus avant, ça peut faire la différence dans leur présentation. Ils ont nos arguments – évidemment, nous leur donnons aussi les points qui nous semblent importants de défendre pour l’ouvrage –, mais ils ont aussi leurs arguments personnels pour le titre. Face à un libraire, ils sont dans la sincérité et peuvent parler de leur propre ressenti. C’est un atout énorme. On est bien d’accord que dit comme ça, ça devrait être toujours être fait de cette manière, mais ce n’est clairement pas la norme !

C’est quelque chose qui reste totalement imperceptible pour le lectorat, mais c’est un élément clé. Et si l’école des loisirs / Rue de Sèvres a le soutien et la confiance des libraires, c’est évidemment aussi grâce à tout ce travail invisible pour les non-professionnels.

Et ça rajoute aux valeurs qui font que tu te sens donc, comme on le disait plus haut, en ligne avec cette maison.

Totalement. Après bien sûr que je ne suis pas naïf et que je sais que ces titres doivent trouver leur lectorat et doivent se vendre. Mais l’approche du métier est totalement différente et beaucoup plus saine que ce que j’évoquais plus tôt.

Même si le récent envol des ventes de manga en fait un marché porteur et donc attirant, c’est intéressant de voir que l’on peut « se lancer » dans le manga en 2024 avec ça en tête.

Rue de Sèvres a eu 10 ans en 2023 et cela fait assez longtemps qu’ils cherchaient à se lancer dans le manga. Ils auraient pu lancer une collection bien avant, mais ils ont toujours attendu d’avoir une vraie proposition et le vrai angle d’attaque qui correspondait à la maison. C’est un luxe qui se sont permis.

D’autant qu’ils ont déjà publié quelques mangas à travers les années.

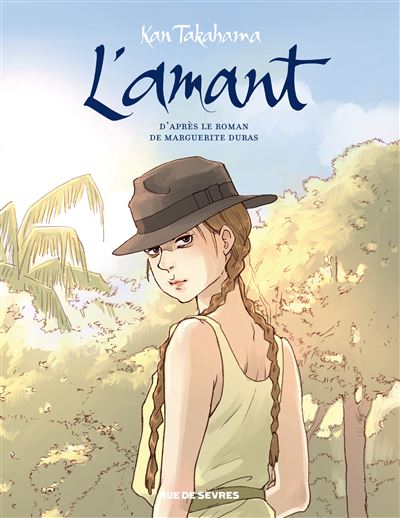

Exactement, des titres de Jirô TANIGUCHI par exemple. En fait, pour la faire courte : Rue de Sèvres a été créé en tant que branche consacrée à la bande dessinée dans le groupe l’école des loisirs par une équipe gérée par Louis Delas, PDG de la maison. Il était auparavant PDG de Casterman, et en 2013 il a rejoint l’école des loisirs, groupe d’édition fondé par son arrière-grand-père. Avec lui, sont arrivées plusieurs personnes de Casterman, dont notamment Nadia Gibert, qui dirigeait le label Sakka chez Casterman.Donc Nadia Gibert savait très bien ce qu’était le manga et était totalement légitime pour continuer cette mission chez Rue de Sèvres. C’est notamment ce qu’elle a fait avec Jirô TANIGUCHI jusqu’à son décès et avec Kan TAKAHAMA.

Donc, dès le début, il y avait cette volonté de faire du manga, et de le faire différemment. Mais ils se sont très rapidement rendu compte qu’il n’était peut-être pas judicieux de faire du manga à l’école des loisirs comme ils le faisaient chez Casterman.

C’est-à-dire ?

Ce n’est pas du tout les mêmes maisons d’édition. l’école des loisirs est principalement connue pour être un groupe d’édition jeunesse, donc le plus logique était finalement de proposer une collection de mangas destinés à la jeunesse.

À l’école des loisirs, quand tu cherches un manga, tu as une grille de lecture qui te guide très précisément dans ce que tu cherches et tu peux proposer. C’est très contraignant, mais comme toute contrainte c’est galvanisant à travailler, ça te pousse à aller chercher des choses que tu n’irais pas forcément voir. Ça te permet aussi d’évacuer très rapidement certains titres. Non pas parce qu’ils sont mauvais, mais juste parce qu’ils ne correspondent pas à ce que tu peux proposer au sein de la maison d’édition.

Et puis, l’école des loisirs s’est toujours interdit d’inonder le marché. Rue de Sèvres c’est très peu de titres publiés chaque année. C’est choix délibéré, car il y a une vraie volonté d’accompagner les titres un par un, sur la durée, et de suivre les auteurs quand c’est possible.

De la même manière, avec la collection Le Renard Doré, nous aurons 16 sorties par an. Forcément, avec si peu de titres, tu peux te pencher sur chacun d’entre eux, le travailler au maximum et le défendre du mieux que tu peux. Alors que tu as certains éditeurs qui sortent parfois 40 titres par mois ! À ce niveau-là, tu ne sais honnêtement plus ce que tu sors…

Même en termes de budget tu mets un peu le focus sur une ou deux nouveautés, qui seront chassées le mois suivant par d’autres. C’est une approche plus industrielle.

C’est aussi une technique d’édition, ça s’appelle la cavalerie. Le but est de ne pas rater une bonne vente. Et donc pour ça tu sors beaucoup des nouveautés, en espérant tomber sur le titre qui va se vendre par millions. Mais le problème c’est que lorsque tu sors une série qui fait 30 ou 40 tomes, il faut aussi sortir les autres tomes derrière. Au final, ça te fait une quantité de sorties ingérable. Et sur le marché du manga, tu ne peux pas arrêter de sortir une série comme ça…

Ah ça non… on parlait des réseaux sociaux avant et clairement, faire ça, y a pas mieux pour te faire allumer !

Donc tu continues. Tu as alors des séries qui se vendent à une centaine d’exemplaires, mais tu continues, en espérant acquérir le prochain L’Attaque des Titans, One Piece ou Naruto. Après, même si on est dans le milieu culturel, il faut garder en tête que ça reste une industrie et du business, donc de nombreuses maisons se retrouvent dans une logique propre à notre société de consommation. Ce n’est juste pas notre façon de faire et d’envisager le métier à l’école des loisirs / Rue de Sèvres.

C’est avec cet échange sur le marché français que s’achève cette première partie de l’entretien. Vous retrouverez ci-dessous la suite de cette interview : le duo avec Mickaël Brun-Arnaud, la sélection des mangas et ligne éditoriale de la collection Le Renard Doré. Sans oublier, évidemment, les 3 premiers titres : Ma mamie adorée, Le voyage d’Ours-lune et la Forêt magique de Hoshigahara.

C’est tout aussi passionnant, et à ne pas manquer !