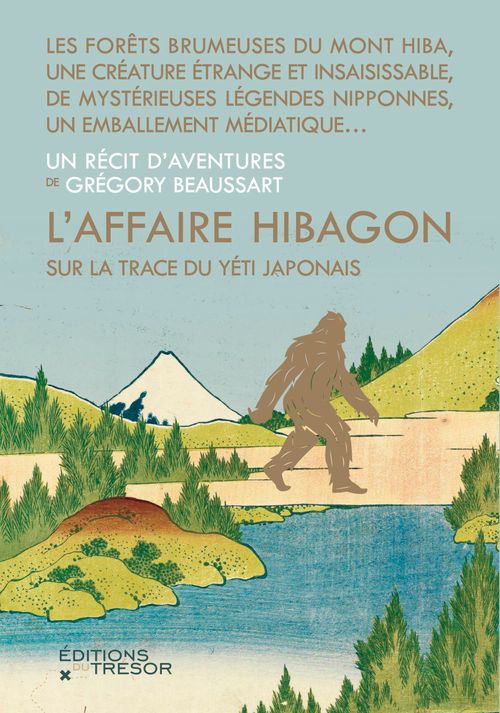

L’affaire Hibagon : Grégory Beaussart sur les traces du Yéti japonais (1/2)

Si le Yéti, Bigfoot ou Nessie, le monstre du loch ness, sont des créatures connues par le grand public pour être des « animaux légendaires » dont l’existence n’a jamais été prouvée, il en existe en réalité de nombreuses autres, dans le monde entier, et dans toutes les cultures. Un domaine d’étude s’intéresse spécifiquement à ces créatures : la cryptozoologie.

Parmi ces différentes créatures, le Hibagon , surnommé le Yéti japonais, est une bête légendaire apparue autour du Mont Hiba, dans la préfecture d’Hiroshima, dans les années 1970. Après une grande couverture médiatique, qui a motivé pendant un temps de nombreux chercheurs et autres curieux à se lancer sur les traces de l’animal, le Hibagon fut oublié, au profit d’autres créatures. Peu connu, le Hibagon fait maintenant partie de ces créatures du passé, disparues.

Grégory Beaussart, anthropologue spécialiste de la langue et de la culture japonaise, que nous rencontrons aujourd’hui, s’est intéressé à lui par le fruit du hasard. Il nous livre avec L’AFFAIRE HIBAGON, Sur la piste du Yéti japonais, son récit d’aventure à la recherche de cette mystérieuse créature. Découpée en 2 parties, cette première de notre rencontre se concentre sur le livre et son écriture. Pour la seconde partie, qui s’attardera sur la cryptozoologie et le Hibagon, rendez-vous le 1er mai.

L’affaire Hibagon : l’étrange créature du Mont Hiba

Journal du Japon : Bonjour Grégory, merci d’avoir accepté cette rencontre ! Pour commencer, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Grégory Beaussart : Bonjour Roxane, merci à vous, de m’accorder cet entretien et de me donner l’occasion de parler de mon livre.

Pour présenter simplement mon parcours très sinueux : je suis anthropologue, spécialisé sur l’aire culturelle japonaise, et je travaille entre autres sur la gestion des catastrophes et le rapport à la nature. Plus récemment, j’ai développé un grand intérêt pour l’anthropologie de la littérature et de la fiction, qui rejoint mes intérêts plus personnels. Ma formation est celle d’un ethnographe de terrain mais aussi d’un enseignant-chercheur, métier que j’ai exercé au gré des opportunités entre l’université de Toulouse, où j’ai été formé, et celle de Lille, où j’ai débuté en tant qu’étudiant il y a 20 ans. Je ne suis actuellement pas en poste, je travaille surtout en tant que chercheur avec une coopérative de recherche toulousaine en SHS. Au niveau des diplômes, j’ai une double formation, en langues et civilisations japonaises d’abord (Master) d’abord, puis en anthropologie (Master et doctorat), qui est venu compléter le bagage dont je ne savais trop quoi faire en sortant du précédent.

En parallèle, je suis également auteur d’essai et romancier… enfin je débute avec un premier roman sorti en janvier dernier et un second en cours. J’écris en particulier dans les littératures de l’imaginaire (SFFF) : mes créneaux sont le fantastique et la SF horrifique, que j’explore dans le cadre de la culture japonaise en modernisant un peu les contes et légendes et en mélangeant avec d’autres influences occidentales. Le gros de mes influences vient des figures littéraires que j’ai appréciées : le fantastique de Lovecraft, de Stoker, de Matheson mais aussi de King et de Maupassant, puis d’auteurs japonais comme Sena (Parasite Eve, Brain Valley) et Suzuki (Ring, Dark Water).

Comment a débuté votre intérêt pour le Japon ?

Je dois ça à mon frère aîné, qui a toujours été intéressé par le dessin. Il s’est, de ce fait, très tôt intéressé à la japanimation, puis au manga. Moi j’avais 5 ans de moins, j’étais un gamin, je me suis intéressé à ce qui passionnait mon grand frère.

Ensuite, il s’est lancé dans la pratique des arts martiaux, et j’ai fait de même. Je dirais que ce sont ces deux ponts successifs qui m’ont fait mettre un pied dans la culture pop japonaise, comme énormément de gens de ma génération. Consommation massive de manga, d’animés et de jeux vidéo (dont beaucoup de J-RPG), qui m’ont apporté beaucoup de connaissances que j’ai eu à cœur d’approfondir par la suite.

Ensuite, je me suis lancé dans l’apprentissage de la langue au lycée, en autodidacte. Petite anecdote, qui donnera une idée d’où je viens : quand des camarades de classe me voyaient gribouiller des kanas et des kanjis en classe ou en études, on me demandait si ça se lisait « tching tchang tchong ». Oui… l’âge obscur où apprendre le japonais, c’était encore faire des « chinoiseries » et assumer sa marginalité, n’est pas si loin. Je vous parle de ça, c’était déjà au tout début des années 2000, pas dans les années 80, non plus. Mais à cette époque dans les petites communes rurales françaises, quand on apprenait le japonais, on était rangé avec les no-life et les gothiques. Comme quoi on a fait un sacré chemin en à peine une vingtaine d’années. Maintenant, le soft power japonais a débordé l’ensemble de la société française, on a même un CAPES de japonais et ça n’étonne plus personne quand on sait écrire et parler le japonais. Les gens comme nous ont perdu un peu de ce qui faisait leur originalité, mais c’est une bonne chose.

Autre anecdote qui m’a fait sourire récemment : j’étais à la médiathèque du coin près de chez moi, dans une commune de 4000 habitants, et la bibliothécaire, une dame plus âgée que moi, tout à fait ordinaire (je veux dire, pas du tout le genre geek), expliquait à sa stagiaire de 12 ans comment classer Naruto et Jujutsu Kaisen dans ses rayons. C’était presque surréaliste pour moi, au regard des balbutiements de l’époque de la démocratisation de la culture pop japonaise que j’ai vécue plus jeune, où évoquer le nom d’un jeu ou d’un manga en japonais provoquait des moues dubitatives.

Et pour la cryptozoologie, ces « bêtes étranges » dont l’existence reste à prouver ?

Alors là c’est plus compliqué, car moins clair. Il y a eu plusieurs phases, dont la première remonte à la petite enfance. J’ai appris à lire et écrire assez tôt, et je me suis toujours intéressé aux animaux. De fait, j’avais beaucoup de livres, de magazines et de fiches d’information sur les animaux. Et de temps en temps, un truc bizarre venait s’insérer dans les fiches. Un monstre du Loch Ness par ci, un Yéti par là…

En fait, j’ai simplement toujours eu la mentalité d’un ethnologue, je pense. C’est-à-dire, m’intéresser au petit détail qui sort de l’ensemble mais que la plupart des gens ne regardent pas. Non pas qu’ils ne les voient pas, mais qu’ils jugent indigne d’intérêt. Je pense que le comportement normal d’un individu consiste à considérer la norme comme souhaitable car rassurant, et à taper sur tout ce qui en dépasse pour intégrer l’anormal dans le normal et maintenir une certaine sécurité de l’ordre établi par le groupe. Je n’ai jamais été comme ça. Je suis plutôt du genre : « hey, toi, là-bas, qui sautille au lieu de marcher, raconte-moi un peu ton histoire et pourquoi tu fais ça. » Donc, quand gamin on me disait : « voilà, ça ce sont les animaux qui existent, et ça ceux qui n’existent pas. » Naturellement, mon réflexe, c’était : « mais s’ils n’existent pas – ce que je veux bien croire – pourquoi on en parle ? » Et hop, on tombe très vite dans une pensée anthropologique : quel est l’intérêt, pour l’être humain, de parler, voire même de se mettre à la recherche de ce qui a priori n’existe pas ? Qu’est-ce que ça dit de nous ? De notre société ? De notre cognition ?

Là, je le dis avec mes mots d’adulte et d’anthropologue, mais ce questionnement était déjà présent de façon plus rudimentaire dans mon esprit à l’âge de 6 ans. C’est toutefois resté un objet de curiosité, alimenté par des informations occasionnelles (documentaires, article dans un magazine) jusqu’à bien plus tard, lorsque j’ai découvert les écrits de Bernard Heuvelmans. J’ai réalisé que ces créatures légendaires n’étaient pas des objets de curiosité isolées, arrivées là par hasard, mais qu’on en parlait parce qu’il existait des gens qui se réunissaient pour en parler et écrire à leur sujet. J’ai commencé à m’intéresser à ce qu’ils écrivaient.

J’ai un jour rencontré Jean-Paul Debenat, qui avait été un ami de Bernard Heuvelmans et qui avait été introduit à la cryptoozoologie par lui, et avec qui j’ai entretenu une correspondance durant quelques années. J’ai rencontré d’autres cryptozoologues par l’intermédiaire de Jean-Paul, et le fait d’avoir dans mon réseau un ami d’Heuvelmans m’a ouvert les portes du côté des cryptozoologues japonais, avec Michihiro AMANO, qui est plus ou moins son équivalent japonais en termes de notoriété dans le domaine, bien que son travail à lui ne soit pas scientifique. À partir du moment où mon réseau en France et au Japon s’était étoffé, le travail ethnographique devenait possible et j’ai mis en place une enquête sur les communautés des cryptozoologues, qui a duré une bonne dizaine d’années.

Pourquoi la cryptozoologie est une discipline qui divise le monde scientifique ?

La cryptozoologie est elle-même divisée : elle s’intéresse à toute espèce animale non répertoriée qui est connu localement par des éléments de preuves considérées insuffisantes pour les zoologues, et de taille supérieure à celle d’un petit mammifère. Le monstre du Loch Ness, le Yéti, etc., ne sont que les exemples les plus célèbres car les plus controversés, des symboles de quêtes individuelles. Mais la cryptozoologie, c’est aussi et surtout des enquêtes et des découvertes beaucoup moins mystérieuses : je pense notamment à l’okapi, à l’ornithorynque et plus récemment au saola. Le site de Michel Raynal (l’institut virtuel de cryptozoologie) est riche d’exemples.

Je n’ai pas l’impression que l’on puisse parler de « diviser le monde scientifique« . Les chercheurs assurés dans leur domaine sont plutôt ouverts, ceux qui évoluent dans des domaines plutôt borderline, qui ont encore à prouver leur légitimité scientifique sont plus agressifs et évitent tout sujet qui pourrait les décrédibiliser en renvoyant à un manque de sérieux ou à des croyances naïves. Pourtant, il est un précepte scientifique auquel j’adhère à 100% et qui est : il n’est pas d’objet qui ne soit sérieux, il n’y a que des études négligentes, lacunaires et/ou superficielles. Tout n’est pas nécessairement intéressant, je l’entends bien, mais sérieux et intéressant sont deux adjectifs bien distincts et je pense que l’on peut étudier avec sérieux n’importe quel objet.

Tout cela pour dire que les scientifiques qui vont rejeter d’emblée la cryptozoologie, en tant qu’objet d’intérêt scientifique, et de tous ceux qui s’y intéressent pour X ou Y raison, seront surtout des personnes territoriales, mal assurées dans leur positionnement scientifique et personnel, et ça n’est pas la généralité des chercheurs.

Après, on peut distinguer des tendances, mais parler en tendance, c’est toujours assez restrictif au final. Pour les anthropologues (anthropo des sciences, des savoirs et des connaissances, des religions ou des nouveaux mouvements religieux, des pratiques culturelles, etc.), l’attitude est plutôt : toute communauté produisant/partageant un savoir spécifique est intéressante à étudier, et la communauté des cryptozoologues peut nous en apprendre sur l’humain, le rapport au monde naturel, aux paradigmes de savoirs dominants, etc. La sociologie ne semble pas trop s’intéresser à ce qui sort du phénomène social qui a pignon sur rue, ou qui s’éloigne de ce qui touche au politique, aux institutions, etc. Pourtant un sociologue des sciences travaille ouvertement sur la cryptozoologie : Benoît Grison. Pour les sciences dures, l’attitude générale est grossièrement partagée entre : un « pffffffffff » condescendant avec roulement des yeux vers le ciel d’un côté et de l’autre un « ok, c’est cool. Par contre, j’aimerais avoir des éléments concrets, des études récentes triangulées en peer reviewing, etc. » globalement majoritaire… et à mon avis très sain.

La passion de l’écriture et l’aventure

Avant de vous intéresser au Hibagon, vous êtes partis au Japon pour un projet universitaire autour du Tsuchinoko. Pourquoi avoir choisi de centrer votre récit sur le Hibagon ?

Je pensais que ce serait le plus à même d’intégrer un livre qui ne se voulait pas être un essai de cryptozoologie, du fait du peu d’éléments que l’on a sur l’affaire Hibagon. Le cas du Tsuchinoko est bien plus complexe, étoffé et étiré dans le temps que celui de l’affaire Hibagon. D’autre part, ça aurait moins intéressé les cryptozoologues auprès desquels j’ai enquêté durant toutes ces années. Les cas de cryptides de type « homme-singe » les intéressent beaucoup plus.

Je pense que cela est dû au fait qu’ils sont des gens qui se questionnent sur l’humanité, sur eux-mêmes et sur la société, et qu’une créature à mi-chemin entre le singe et l’homme leur permet de développer ce questionnement et d’en apprendre sur eux-mêmes. De fait, comme cet ouvrage devait aussi être un rendu pour eux, je me suis dit que le mieux était de miser sur ce qui était le plus susceptible de leur apporter quelque chose (même si dans les faits, je ne sais pas si c’est vraiment le cas). Autre raison, plus pragmatique, l’affaire Hibagon était la plus susceptible d’intéresser un lectorat français généraliste, car le cas de créatures homme-singe, comme le Bigfoot, ont toujours plus suscité la curiosité du grand public. Pour les historiens, les anthropologues, les herpétologues (spécialistes des reptiles et amphibiens, NDLR) et les amateurs de légendes japonaises, le cas du Tsuchinoko est en revanche bien plus intéressant.

Un témoignage, que je pense aussi authentique que les trois premiers de l’affaire Hibagon, suggère clairement qu’un petit reptile d’une espèce non répertoriée fut aperçue dans les Alpes japonaises au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. En fait, si on fouille loin dans les archives locales des villages du Japon, on trouve de nombreux témoignages d’observation d’animaux d’espèces inconnues ou supposées éteintes. Et pas des récits de type yôkai ou de créatures folkloriques, je veux dire des témoignages typiques de ceux que vous pourriez entendre de la part de chasseurs ou de professionnels vivant au contact de la nature. Je n’ai jamais publié à propos de ces dossiers qui se sont amoncelés dans mes disques durs avec les années, faute de temps et de financements. J’en ai perdu une partie aussi, dans des pannes matérielles irréversibles, avant que je ne mette en place une organisation de sauvegarde de mes fichiers dans mon travail.

En fait, j’avais à la base trois projets d’essais impliquant des cryptides japonais : l’un autour du Hibagon, l’un autour du Tsuchinoko, le dernier autour du loup japonais indigène. Bien qu’ils ne soient pas des priorités, ces projets n’ont pas été jetés et si je trouve un éditeur aussi sérieux que les Editions du Trésor et motivé pour sortir un ouvrage sur ces sujets, c’est tout à fait envisageable. Le cas du loup, notamment, est pour le coup vraiment captivant, d’autant plus que les preuves de sa survie (notamment des photos de spécimens vivants, des restes de repas, des fèces, etc.) s’accumulent et que les chercheurs japonais sont en train de réévaluer l’histoire de son extinction officielle (en 1905).

Au-delà d’être une enquête autour du Hibagon, votre ouvrage est avant tout le récit d’une aventure personnelle. Vous placez ce terme au centre de votre écrit, dès les premières pages. Est-ce que vous la cryptozoologie est pour vous une source d’aventure ?

Un récit d’aventure personnel, certes, mais qui transpose en fait avec mes mots et mon expérience une forme d’aventure vécue à travers la pratique de la cryptozoologie, par les personnes auprès de qui j’ai enquêté. Mon cas n’est qu’un exemple dont les spécificités sont liées au Japon et à mon parcours d’anthropologue, mais chaque cas ouvre une ligne de vie unique caractérisée par un rapport très spécial à un ou plusieurs cryptides et à un territoire, formant le cœur d’une quête de vie. C’est là le fond de mon propos concernant les cryptozoologues. Pour P. Coudray et L. Brénig, c’est le Bigfoot et la Colombie Britannique, pour M-J. Kauffmann, c’était l’Almasty et le Caucase. Pour Michel Ballot, c’est le Mokele-Mbembe et le Congo. Pour les gens comme B. Heuvelmans et Michihiro Amano, c’est l’idée même de bête inconnue qui est la source de la démarche, le monde étant leur terrain de jeu. Mais au fond, c’est le même principe.

Je dirais donc que la cryptozoologie peut être une source d’aventures selon comment elle est pratiquée. Par la démarche intellectuelle et l’engagement personnel qu’elle demande, par ce qu’elle permet d’apprendre sur soi et sur le monde, aussi, et puis parce que cette démarche marque la chair, en certains cas.

Par exemple, j’ai bien failli mourir une fois ou deux en participant, en 2010, aux préparations de terrains dans les Pyrénées de cryptozoologues que j’ai suivi pendant longtemps. Ils préparaient une expédition en Colombie Britannique et voulaient tester leur matériel en conditions réelles, proches du terrain. Les conditions devaient être bonnes, elles étaient en fait très défavorables. Nous étions mal équipés, et ça a mal tourné à plusieurs reprises. De fait, c’était un bon test… mais nous devons à la chance de nous en être tous sortis indemnes. Et c’était juste dans les Pyrénées. Ceux qui ont fait du terrain dans des conditions difficiles dans les jungles d’Asie ou d’Afrique, au contact d’animaux dangereux dans des pays où les maladies mortelles sont légion, en Colombie Britannique, dans des forêts fréquentées par les ours noirs et les pumas, ou encore dans le Caucase, une sorte de désert montagneux plafonnant à plus de 5000 m d’altitude, vivent aussi des expériences physiques marquantes.

Pour avoir moi-même fait beaucoup de terrain dans les montagnes du Japon, dans un pays où les principaux dangers ne sont « que » le risque de chute mortelle, les aléas climatiques violents et les rencontres avec des ours, je sais que dès que l’on se retrouve plusieurs jours coupé de la société, de ses repères familiers et en pleine nature, là où ne peux pas systématiquement compter sur le confort et le support de la technologie moderne, le monde devient d’un coup plus hostile, dangereux et impressionnant.

Pour certaines personnes, vivre dans ce contexte durant plusieurs jours/semaine est une forme d’aventure en soi et je le comprends. Mais la forme n’est pas fixée. Je pense que des érudits comme Michel Raynal, qui pratiquent la cryptozoologie « en cabinet », sans aller sur le terrain, vivent encore une autre forme d’aventure, une ligne de vie parallèle à celle du quotidien, similaire à ce que vivrait un lecteur cherchant l’évasion et le voyage dans ses lectures.

Tout cela participe à mon avis d’une volonté et d’une recherche de ré-enchantement du monde. Cette théorie est assez datée mais à mon avis toujours valable, et elle ne cessera de regagner en pertinence à mesure que notre monde s’entérine dans une situation de crise où la société demande toujours plus d’investissement émotionnel, personnel et professionnel aux individus sans autre contrepartie que l’illusion d’un confort basé sur la consommation et l’assouvissement directe des désirs, dans un système social où les gens peinent à donner du sens à leur vie. C’est d’ailleurs ce dont témoigne l’explosion du burn-out professionnel, des cas de dépressions sévères et de pensées suicidaires, de TS et de suicides dans des sociétés comme la nôtre. En cela, les cryptozoologues auprès desquels j’ai enquêté, qui puisent dans cette volonté de ré-enchantement de leur monde une ressource physique et mentale étonnante, sont des personnes résilientes et très positives. Je trouve personnellement cela admirable plutôt qu’un sujet de moquerie. C’est en cela que je répète que le monstre du Loch Ness et consorts ne sont que des symboles, qui sous-tendent un mode de vie et une attitude à contre-courant de la marche délétère du monde que nous connaissons.

L’écriture de ce livre était-elle une nouvelle aventure à vos yeux ?

L’écriture d’un livre est à mon sens toujours une nouvelle aventure. G.R.R. Martin a dit, dans une interview, « celui qui lit vit un millier de vies, mais celui qui ne lit pas n’en vit qu’une seule ». Je trouve qu’il y a du bon sens dans cette phrase quelque peu cliché. Pour des raisons différentes, il en va un peu de même avec l’écriture, car elle se fait très souvent au croisement de plusieurs vies racontées, qui trouvent leur inspiration dans le réel.

Pour moi, l’écriture d’un livre est à la fois un cheminement de la pensée, une explosion en buissonnement des idées et une épreuve de force : celle de pouvoir synthétiser de façon intelligible des idées complexes, subtiles, abstraites et pas toujours forcément compatibles entre elles, tout en leur donnant une forme propre à toucher d’autres personnes. En cela, écrire nous force à nous questionner, nous décentrer de nos propres pensées, à se projeter dans l’altérité (celle des lecteurs visés) et à « accoucher » d’une sculpture sous forme d’un texte.

Personnellement, je rejoins un peu l’opinion de Stephen King à ce sujet, et je me dis que si je suis le même avant et après l’écriture d’un livre qui m’a pris un, deux ou trois ans d’écriture, et si le lecteur n’a pas retiré quelque chose de la lecture de ce livre, c’est que je n’ai pas fait mon boulot correctement. Et ça, je pense que c’est le pire échec pour un écrivain. Ca rejoint également le principe de l’aventure : à travers la quête, on se trouve un peu soi et on en sort changé, avec un peu de quelque chose en plus, et d’autres choses en moins.

La critique personnelle tient une place importante dans votre ouvrage : de votre histoire à vos ressentis et vos théories, vous n’hésitez pas à parler du Japon que vous avez vu et que voyez, et pas de celui dont parlent les médias. Comment êtes-vous passé de cet enfant idéalisant le pays du Soleil Levant à cet adulte au regard critique sur la société japonaise ?

Alors pour nuancer, oui les propos de mon livre sont personnels, mais j’ai une perspective de médiation scientifique… Donc le fait que j’aborde le Japon et la culture japonaise du point de vue de mon expérience intime ne signifie pas, pour autant, que je ne mobilise pas mon expérience d’anthropologue. Par exemple, lorsque je tourne en dérision le discours sur le Japon, qui serait un « pays des traditions », je le présente avec mes mots et mon ironie, mais ce que je présente est avant tout l’opinion majoritaire en anthropologie et de ce fait un argument scientifique.

Je suis conscient que ça ait pu heurter certains lecteurs, en cela que ma façon de désacraliser le Japon se confronte directement avec la vision idéalisée qu’ont de nombreuses personnes du Japon. J’en profite donc pour préciser, s’il est nécessaire, que bien entendu ni ma propre expérience ni l’avis des anthropologues sur la question de la tradition n’invalident l’expérience intime que les autres personnes ont pu faire en vivant sur place.

Ceci dit, lorsque l’on cherche à connaître véritablement la culture et la société d’un pays, il est nécessaire de se détacher en premier lieu de tout ce qui pourrait être source de biais cognitif : apriori, espoirs, fantasmes. Sinon, on en conserve un image vitrine. Ce n’est pas mal en soi, mais on ne peut alors pas dire que l’on connaît la culture de ce pays. Pour un anthropologue, c’est inconcevable. Mon rôle est celui d’un expert, c’est-à-dire celui de « buzz killer ». La réalité n’est pas le fantasme que la majorité des gens ont en tête, et mon rôle m’oblige à l’honnêteté et à le dire.

La formation d’anthropologue est très claire sur ce point : il est nécessaire de maîtriser la langue à haut niveau, d’avoir passé du temps sur le terrain et pas en tant que touriste, de s’intéresser à tout et pas seulement à ce qui nous intéresse dans cette culture, de pratiquer avec les gens, et de décrire le plus fidèlement et objectivement possible la réalité du terrain, malgré la subjectivité inhérente à l’être humain que nous sommes.

Par exemple, moi qui suis à la base très réservé et qui déteste me mettre en avant, je ne compte plus le nombre de fois où j’ai participé à des danses durant des matsuri et des événements de ce type, j’ai porté des mikoshi, participé à des émissions télévisées sur le vif, donné des cours de français à des gamins, etc. Au début, j’étais très mal à l’aise, et puis au bout d’un moment on s’y fait et on n’y pense même plus. Et c’est à ce moment qu’on se rend compte qu’on est passé de l’autre côté. C’est le seul moyen de s’intégrer et d’avoir accès aux interactions naturelles avec les gens aux côtés de qui l’on enquête. Comment attendre de quelqu’un qu’il ou elle vous raconte sa vie avec sincérité, si vous n’avez pas tissé un lien authentique avec ?

D’autant plus avec des sujets sensibles comme le mien, quand je travaillais sur l’expérience de la catastrophe… Je pense que c’est ma curiosité naturelle pour l’être humain qui m’a mené à opérer ce changement de manière spontanée. C’est ce qui fait que j’ai pu mener des activités d’anthropologue au Japon, pas l’inverse, car on a beau avoir tout le bagage intellectuel que l’on veut, si l’on ne sait pas « ouvrir un terrain », on ne peut pas faire d’ethnographie, et donc pas d’anthropologie à proprement parler, puisque la démarche anthropologique repose sur l’ethnographie . Enfin, ce principe tend à se déliter avec les années et la diversification des courants de pensée.

Dernier point important, plus personnel : le Japon est mon pays de cœur, je l’aime profondément et il fait partie de ma vie jusque dans mon quotidien, même si je vis en France. Et pour ma part, pour aimer bien, il faut accepter tous les aspects réels que cela implique, avec les choses bien, certes, mais aussi et surtout avec les défauts, et les choses moins bien. Vivre dans le fantasme, ce n’est pas aimer à mon avis. À mesure que j’ai appris à aimer ce pays, j’ai naturellement cherché à le comprendre en profondeur et à l’accepter, même si ça impliquait de malmener mes propres sentiments et ma propre vision idéalisée de ce pays que j’ai toujours un peu au fond, au moins pour le souvenir nostalgique que j’en garde.

Curieux, aventurier et analytique, Gregory Beaussart n’a pas fini de nous emmener avec lui dans ses aventures. La seconde partie de notre rencontre, en ligne sur Journal du Japon le 1er mai, s’attardera sur la cryptozoologie et le Hibagon. En l’attendant, vous pouvez d’ores et déjà retrouver l’ouvrage L’Affaire Hibagon le site des Éditions du Trésor.