Une autre histoire des samouraïs entre ombre et lumière racontée par Julien Peltier

Après Le Japon en guerre 1931-1945 ressorti en format poche le 31 août, la rentrée littéraire est particulièrement alléchante cette année chez les éditions Perrin. En effet, avec Une autre histoire des samouraïs – le guerrier japonais entre ombre et lumière, disponible en librairie depuis le 7 septembre, Julien Peltier, spécialiste du guerrier nippon, décrit les multiples facettes des héros en armures de l’imaginaire populaire. Figure mythique du guerrier qui a traversé les âges, l’auteur ne se limite pas à explorer uniquement la dimension militaire du samouraï en traitant aussi les liens de cette élite combattante avec les autres classes sociales.

Un cinquième livre sur les samouraïs pour un spécialiste du guerrier nippon

Depuis 2012 et son Crépuscule des Samouraïs (Economica), Julien Peltier écrit des essais sur la figure du guerrier japonais. Avec Le Sabre et le Typhon (Economica) en 2014, le passionné d’histoire militaire analyse en profondeur le mythe fondateur du Kamikaze (« vent divin ») qui a sauvé le « pays des dieux » de l’immense flotte d’invasion mongole de Qubilai, petit-fils de Gengis Khan. En 2016, il dresse le portrait de 10 destins incroyables dans Samouraïs (Prisma). Plus récemment, avec Sekigahara (Passés composés), il dédit tout un livre à la plus grande bataille de samouraïs jamais livrée, avec à la clé la pacification et l’unification de l’archipel sous la bannière de TOKUGAWA Ieyasu.

Si Julien Peltier n’est pas un historien, l’auteur tient à appliquer une méthodologie académique dans l’exploitation des sources. Pierre-François Souyri et René Sieffert sont des références dans le domaine universitaire français. Les livres en français se font rares et comme l’auteur de Une autre histoire des samouraïs le faisait remarquer avec regret dans notre interview « l’histoire militaire [fait] toujours figure de parent pauvre à l’université française ». A Journal du Japon, la plume de Julien Peltier et son souci de vulgariser l’histoire du Japon et des samouraïs avec sérieux font que l’on ne peut que vous conseiller de lire ses différents essais qui s’inscrivent dans une démarche sérieuse et abordable aux lecteurs.

Une figure aux nombreux visages

L’auteur commence par tordre le cou à l’idée reçue du serviteur fidèle à son maître. Le guerrier nippon a traversé les époques sous différents termes comme musha, mononofu, bushi et samurai. Et si l’usage du mot dérivé du verbe saburafu se multiplie à l’époque d’Edo (1603-1868) pour s’imposer, ce n’est pas un hasard. Dans cette société japonaise péniblement pacifiée et unifiée, ce ne sont plus la bravoure ou les aptitudes militaires qui comptent mais une obéissance sans faille d’où le choix du vocable de samouraï, « celui qui sert ».

Pour démontrer qu’ils ont « l’insoumission pour tradition », Julien Peltier remonte à leurs origines, avec le « premier samouraï » TAIRA no Masakado (900?-940) qui mena une insurrection contre le pouvoir impérial. L’auteur met en garde le lecteur contre l’image du samouraï véhiculée dans les films du réalisateur Akira KUROSAWA par exemple, avec l’acteur Toshirô MIFUNE inoubliable dans ses rôles de samouraï ou de rônin bourru. En effet, cet archétype hérité de la période Tokugawa ne correspond pas à la « foule des visages adoptés par le samouraï au fil des âges […] [éludant] ainsi une infinie variété de trajectoires ». Piraterie wakô, bande de bandits akutô, « pieds légers » ashigaru, moines-soldats sôhei sont détaillés par l’auteur pour démontrer la figure multiple et protéiforme du samouraï.

Les samouraïs de haut rang étaient aussi des bâtisseurs, des esthètes et des mécènes. Les touristes peuvent remercier ASHIKAGA Yoshimitsu, 3e shogun de la dynastie Ashikaga, pour la construction du « pavillon d’Or » (Kinkaku-ji), magnifique temple bouddhiste qui doit son nom aux feuilles d’or qui le recouvrent. Ce patronage des beaux-arts, réservé auparavant à la cour et au haut clergé, renforce la légitimité politique du bakufu ou « gouvernement sous la tente ». L’époque Muromachi (1336-1573), du nom du quartier de Kyoto choisi par les shôgun Ashikaga pour installer le siège de leur gouvernement militaire, est une période faste pour la culture car c’est durant ces deux siècles, grâce au mécénat du pouvoir shogounal, que se développe la peinture à l’encre de Chine, l’arrangement floral ikebana, la poésie renga et le théâtre nô notamment.

La cohabitation entre l’Empereur et le Shôgun

Sans être un livre sur l’histoire du Japon, c’est un essai qui brosse ainsi une bonne partie du Japon ancien jusqu’à l’époque moderne. Entre l’instauration du Shogunat de Kamakura (1192-1333) et la fin de l’époque d’Edo (1603-1868), Empereur et Shôgun cohabitent. Malgré le rapport de force en défaveur pour le trône du Chrysanthème, étonnamment pourrait-on penser, la lignée impériale a toujours su se maintenir grâce à son monopole dans la distribution de titres nobiliaires.

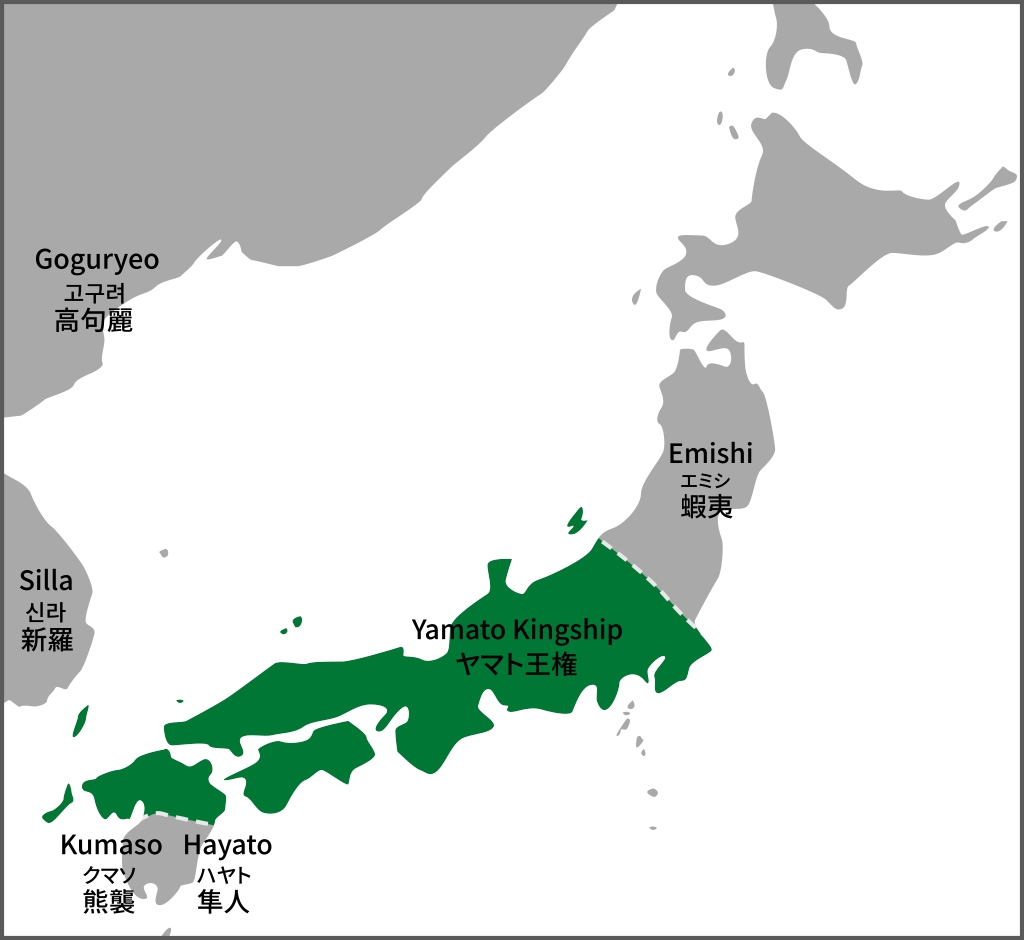

Samhanin (Wikimedia Commons)

Avant de s’accaparer des questions militaires, les samouraïs et leur chef suprême, le Shôgun, étaient le bras armé de l’Empereur. Pour étendre le territoire sous suzeraineté impériale, l’armée composée essentiellement d’une infanterie et fondée sur la conscription universelle, selon le modèle chinois, montre très vite ses limites face aux « barbares » Emishi, tribus rebelles à l’autorité de la maison impériale du nord-est du Honshû. Ainsi, au début de l’époque de Heian (794-1185), le gouvernement impérial décide la création de troupes d’élites (20 à 200 unités par province) appelées kondei, c’est-à-dire les « forts » qui ont déjà les traits distinctifs du guerrier monté japonais et qui ne varieront pas pendant plus de 500 ans, comme le précise Julien Peltier. A l’origine, au 8e siècle, le titre de Seii-Taishôgun est délivré par l’Empereur et désigne « le grand général chargé de la pacification des barbares ».

A la suite d’un conflit entre les puissants clans concurrents des Minamoto et des Taira, c’est MINAMOTO no Yoritomo qui gagne, en 1192, le titre de Shôgun qu’il rend héréditaire, alors que les Emishi ont été soumis ou éliminés. Les affaires militaires de l’archipel seront entre les mains des samouraïs et de leur Généralissime, à partir du Shogunat de Kamakura jusqu’à l’époque d’Edo, à l’exception de la restauration de Kenmu (1333-1336) où l’empereur Go-Daigo échoue à rétablir le contrôle impérial sur le Japon, malgré la perte d’influence du clan Hôjô qui n’a pas récompensé comme il se doit les samouraïs, qui ont repoussé les deux tentatives d’invasion mongole en 1274 et 1281.

De la voie de l’arc et du cheval au katana

Durant sa longue histoire, le samouraï a su s’adapter aux innovations techniques. Du 10e siècle de l’époque de Heian à la moitié du 19e siècle avec la fin de l’époque d’Edo, Julien Peltier explore les changements qu’a connu la classe guerrière, loin de l’image du samouraï en protecteur des traditions et contre la modernité. Impossible de ne pas s’attarder sur le Sengoku Jidai, l’ « époque des provinces en guerre », période charnière qui s’étend du milieu du 15e siècle à la fin du 16e siècle, et qui a abouti à la réunification du Japon sous l’impulsion du « Roi démon » ODA Nobunaga, de TOYOTOMI Hideyoshi surnommé « Le Singe », et du rusé comme un tanuki TOKUGAWA Ieyasu.

Photographies de Aude Boyer pour Journal du Japon lors de l’exposition « Daimyo – Seigneurs de la guerre au Japon » au musée Guimet.

Les seigneurs de guerre provinciaux appelés daimyô ont profité de l’effondrement du pouvoir central et des clans principaux pour prendre le pouvoir et étendre leurs domaines dans cette période de renversements, désignée sous le terme de gekokujô où « le bas l’emporte sur le haut ». Ces princes belliqueux, non sans rappeler la Renaissance en Europe, sont capables de lever des armées de plus de 10 000 hommes, la majorité des troupes étant des fantassins ashigaru. Même si les cavaliers restaient les unités les plus prestigieuses, l’archerie équestre perd du terrain au profit du corps-à-corps. Le katana et la lance à fer droit yari équipent les combattants au sein d’unités identifiées par leurs sashimono, bannières dorsales. Les armes à feu teppô se répandent comme une trainée de poudre dans l’archipel, popularisées par leur usage dans l’armée d’Oda Nobunaga lors de la célèbre bataille de Nagashino en 1575. « Arquebuses et autres mousquets se multiplient si rapidement dans l’archipel au XVIe siècle que les armées qui s’affrontent dans la vallée de Sekigahara à l’automne 1600 alignent 25 000 bouches à feu, soit le tiers du total estimé d’arquebuses existant alors dans la planète ! » précise Julien Peltier pour démontrer l’importance des mousquetaires dans les rangs des armées des « grands noms ».

La période troublée du Sengoku Jidai pousse les seigneurs de guerre à fortifier leurs domaines. A compter de 1570, les châteaux honjô se multiplient et les villes castrales jôkamachi préfigurent les chefs-lieux des préfectures modernes. Avec leurs dimensions colossales, les forteresses comme à Osaka et Himeji, que les touristes aiment prendre en photos aujourd’hui, étaient pour ainsi dire imprenables avec leurs larges douves et remparts à angles droits. Ces fortifications médiévales à la longévité importante, et devenue obsolète face à l’artillerie lourde moderne, ne laissera place qu’au milieu du 19e siècle à des citadelles bastionnées comme à Hakodate, dans la région d’Hokkaidô.

Roman national et instrument de la militarisation

Au début de l’ère Meiji (1868-1912), le Japon tourne la page de la féodalité et entend bien entrer dans le concert des nations en imitant les grandes puissances occidentales. Le gouvernement impérial réussit à mater la Rébellion de Satsuma où les samouraïs menés par SAIGÔ Takamori livrent leur dernière bataille qui a inspiré Le Dernier Samouraï (2003) réalisé par Edward Zwick avec Tom Cruise et Ken Watanabe. Au tournant des 19e et 20e siècles, une fièvre nationaliste monte dans le monde entier. Si les samouraïs ont vécu, l’élite japonaise, pour la plupart issue de la noblesse d’épée, entend bien se servir de la figure guerrière multi-séculaire lui attribuant un code d’honneur faisant des samouraïs les chevaliers du Japon.

C’est le modèle de la maison guerrière, obéissant à une stricte hiérarchie, qui devient celui de la cellule familiale et s’étend à toute la société. […] En faisant du respect des règles de la vie en communauté, obéissance aux supérieurs en tête, la pierre angulaire des relations sociales, ce nouveau corpus [NDLR : le nouveau code civil promulgué en 1898] fournit un socle idéal pour la militarisation des masses.

Chapitre 23 : L’instrument de la militarisation (pages 298-299)

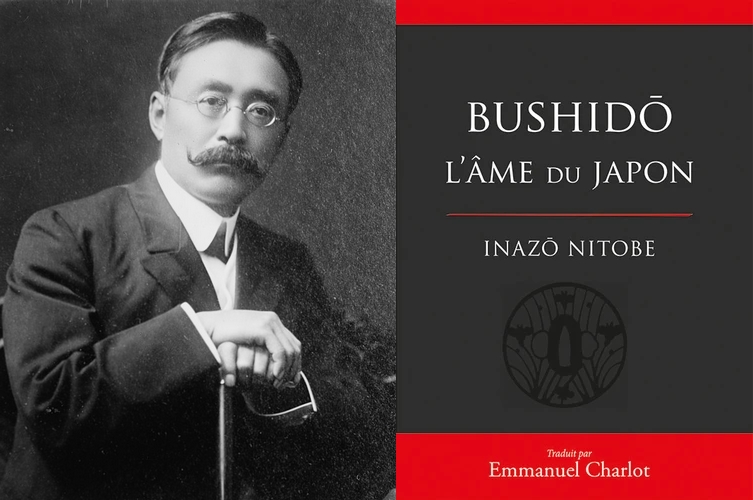

Inazô NITOBE (1862-1933), fervent chrétien et anglophone, a fait le pont entre le Japon et l’Occident qui connaissait mal la mentalité et les valeurs du peuple japonais. Dans son ouvrage Bushidō, l’âme du Japon publié en langue anglaise en 1900, il développe les principes et le sens profond du bushidô, « la voie du guerrier », embellissant l’histoire japonaise et les valeurs des samouraïs. A la veille de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1930 de l’ère Shôwa (1926-1989) marquée par le militarisme, l’écrivain Eiji YOSHIKAWA ressuscite le célèbre escrimeur Miyamoto Musashi (1584-1645) dans son roman en deux parties La Pierre et le Sabre et La Parfaite Lumière.

En plus de 300 pages, Julien Peltier réussit à dresser un portrait ou plutôt les portraits des guerriers nippons à l’histoire millénaire. La seule évocation du mot samouraï est riche en images dans la culture populaire. L’auteur s’emploie à déconstruire le mythe pour ancrer le guerrier japonais entre ombre et lumière dans sa réalité historique. La tâche est plutôt difficile tant l’élite guerrière a traversé les siècles et que le lecteur français n’est pas forcément bien au fait de la chronologie du Japon. Grâce à son approche chrono-thématique, la lecture est facilitée et devrait laisser quelques surprises dont le pouvoir du thé dans l’ascension sociale en pleine période du Sengoku Jidai, mais aussi la coutume du Wakashudô, la « voie des éphèbes ».