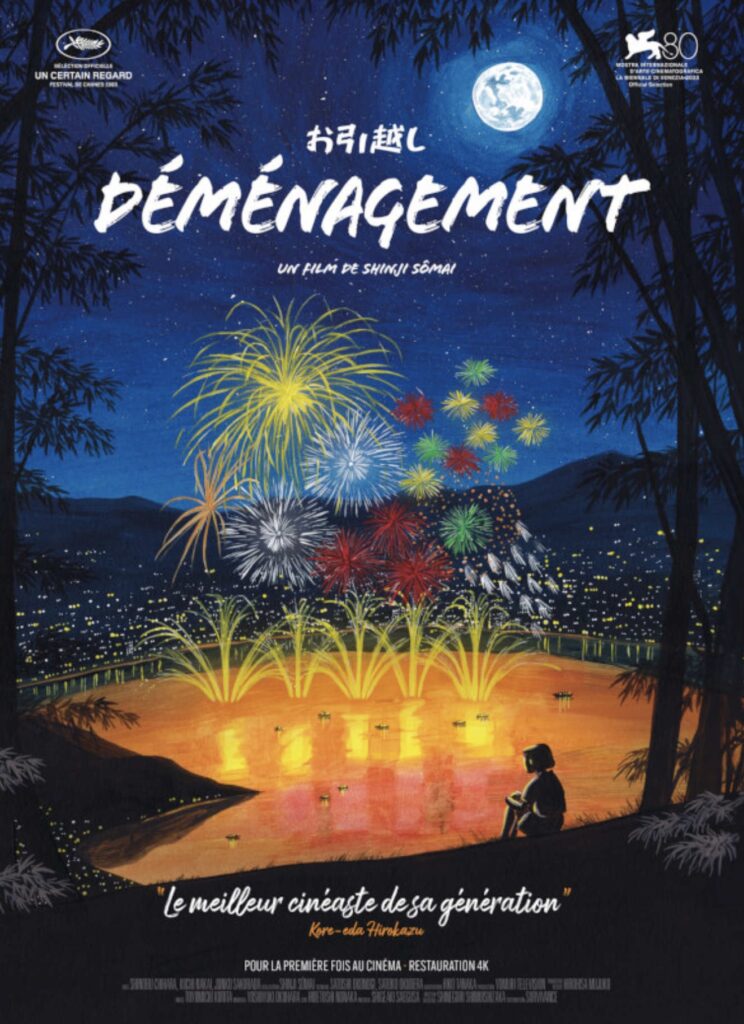

Déménagement de Shinji Sômai : enfance entre flammes et cartons

Octobre 2023, le mois de l’invention de la machine temporelle ? Bien possible, au moins dans les salles obscures françaises, puisqu’après La Comédie humaine la semaine dernière, c’est un nouveau film restauré et inédit qui trouve ce mercredi 25 octobre le chemin de nos salles : Déménagement de Shinji SÔMAI. Trente ans après sa diffusion au Festival de Cannes en 1993, le dixième film de son réalisateur est donc à découvrir dans une merveilleuse version restaurée en 4K que l’on doit aux soins et efforts de Survivance.

Le réalisateur préféré de ton réalisateur préféré

Des débuts dans les studios de la Nikkatsu alors qu’ils battent de l’aile, treize films en vingt ans de carrière et quelques sélections en festivals européens. Une vie brusquement interrompue à tout juste 53 ans, deux jours à peine avant le 11 septembre 2001 et le basculement du monde dans une nouvelle époque. C’est à peu près tout ce qu’on sait de Shinji SÔMAI en France, où son cinéma n’a jamais vraiment décollé. Une injustice ? Certainement. Car s’il est souvent difficile de dire à quoi tient une carrière réussie, quand on est révéré en son pays par Kiyoshi KUROSAWA, Hirokazu KORE-EDAet Ryusuke HAMAGUCHI, la question ne se pose pas vraiment. Shinji Sômai est un grand réalisateur et si la liste de ses admirateurs n’est pas assez pour s’en convaincre, il suffit de regarder Déménagement pour achever de le faire.

De fait, trente ans après sa sortie, le film n’a pas pris une ride. Peut-être cela tient-il à son histoire à l’universalité évidente – la séparation d’un couple, l’implosion d’une famille, et les dégâts qu’elle cause dans la psyché d’une jeune enfant de onze ans. Mais peut-être pas. Peut-être que la clef de son atemporalité est à chercher ailleurs … Dans l’étrange sensation de malaise et de décalage qui l’infuse, comme si ses personnages étaient toujours un pas à côté de là où ils devraient être. Ou encore dans sa mise en scène et ses images qui oscillent entre le carnavalesque et le crépusculaire.

Carnaval obscur

Ce sont d’ailleurs les deux modalités qui colorent largement l’ouverture de Déménagement : un repas de famille un jour de pluie qui a tout d’une scène quotidienne banale qui se serait imperceptiblement déréglée. Il y a le regard vide du père, Ken’Ichi, sur l’extérieur sombre et humide. Il y a la façon dont c’est sa fille, Renko, qui semble orchestrer la conversation et s’inquiéter de ses manières, dans un renouvellement tout à fait carnavalesque – justement – des dynamiques de pouvoir au sein d’une famille. Et puis il y a tout le reste. Les silences trop longs, l’étrange table triangulaire et les shôji plus étranges encore. Surtout, il y a la caméra, symptomatique du film, qui glisse sur la scène sans couper, en de longs plans séquence éminemment organiques. L’ensemble est à la fois juste dans sa manière de représenter le malaise au sein d’une famille dont deux des trois membres savent déjà qu’elle est condamnée, et artificiel – parce que ces deux membres, justement, doivent encore jouer la comédie pour le dernier. Le cocon familial est déjà à moitié déchiré, mais on continue quand même d’y jouer son rôle, même sans conviction.

Une ouverture qui annonce la dualité au cœur du film autant que son ambition de démantèlement de cette parodie de famille, mais qui n’est pas non plus une condamnation à n’être que cela. Car s’il est évident que Déménagement s’intéresse à la mécanique infernale de révélation des failles d’une famille en faillite, il hérite aussi du carnavalesque une certaine idée de la joie. Et loin de se satisfaire de l’image crépusculaire de son ouverture, c’est un film qui n’a jamais peur, non plus, d’aller vers la joie, la lumière et la couleur.

Ainsi, c’est entre ces deux tons qu’il trouve son équilibre. D’un côté, il y a tout ce qui s’effondre. La relation entre Ken’ichi et Nazuna ou la confiance de Renko dans ses parents, et, de l’autre, il y a tout ce qui tient malgré tout. On pense par exemple à la première partie du film, dans laquelle la jeune fille vit le départ de son père comme l’opportunité de découvertes et de nouveaux jeux. Amusée par une situation qu’elle ne comprend pas encore, elle y déploie une énergie de tous les instants, qu’elle boxe avec son père, fasse des grimaces avec lui ou court après un camion. Sans surprise, c’est là l’une des grandes forces du film : la vitalité de sa jeune actrice Tomoko TABATA, dont le visage et les grands yeux semblent avoir été faits pour exprimer toutes les émotions qui traversent la jeune Renko, à l’image de cette scène chez un vieux couple, son incrédulité se transformant en un large sourire à mesure qu’elle comprend de quoi il retourne. Espiègle, joueuse, insolente, laconique, solaire, aventureuse, inquiète et perturbée, Renko est un personnage à l’incroyable densité, que Tabata incarne, à treize ans à peine, avec un magnétisme et une intensité fascinants. Toujours sur un fil entre deux émotions, elle est le point d’ancrage du film, qui tangue en même temps qu’elle.

Grandir entre les vagues

Et le mot de tangage n’est d’ailleurs pas à prendre à la légère. Plus tôt, nous parlions, au sujet de l’ouverture du film, des longs plans-séquence qui le caractérisaient, et il convient de revenir sur cette idée, qui n’est que partiellement vraie. Bien sûr, les plans de Sômai sont longs et étirés. Mais ça n’est pas tant leur durée qui impressionne, que leur caractère organique. La caméra y est d’une fluidité à toute épreuve. Comme aspirée par les mouvements des personnages, Renko en tête, et leur façon d’habiter le cadre (et plus généralement l’espace) elle flotte, dérive et tangue. C’est une caméra aérienne qui n’utilise pas les plans séquence pour figer le film dans un esthétisme suranné, mais, au contraire, comme outils pour faire sentir, ce sont les mots de Ryusuke Hamaguchi, « la force vitale » des corps qu’elle filme. Et ça n’est jamais plus vrai que quand, précisément, elle est dépassée par une Renko qu’elle accompagnait lors d’une séquence mais qui la surprend par un choix ou une réaction inattendue et la laisse sur le carreau, figée et immobile alors que la jeune fille, elle, s’échappe du cadre.

Ainsi, les mouvements de caméra ne sont pas la seule singularité du film de Sômai, et si sa caméra est aussi mobile, c’est certainement parce que ses personnages le sont encore plus. Bien sûr, il y a le père qui déménage et s’échappe littéralement de la maison où il vivait. Il y a ensuite les allers-retours entre cette dernière et son nouvel appartement que fait Renko, ainsi qu’un voyage qu’elle force largement. Mais il y a surtout d’innombrables scènes de courses, poursuites ou non. La fillette semble toujours courir après quelque chose, comme poussée par un manque qui la mettrait en mouvement. Qu’elle soit poursuivie ou non, qu’elle fuit quelqu’un ou essaye de rattraper quelque chose, elle est à l’image de la caméra qui la suit : elle ne tient pas en place. Un débordement d’énergie qui est autant une preuve de sa vitalité que du profond trouble qui l’anime, l’occupe et la ronge.

Que voient les enfants dans les incendies dont ils héritent ?

Car si elle est à n’en pas douter un personnage qui n’a jamais peur de prendre les choses en mains, et qui semble plus résolu à « faire », que des adultes trop engoncés dans leurs paroles et règles; elle n’en reste pas moins une enfant dont le monde a irrémédiablement changé. Ainsi, le film sans jamais se départir d’un certain d’optimisme, donne aussi à voir une forme de spirale et de descente cauchemardesque. Rappelons-le, Déménagement est le récit d’un effondrement et de ses conséquences. L’histoire de la fin d’un monde, qui aboutit à une séquence aussi inquiétante que fascinante dans la manière dont elle convoque et mêle imaginaires fantastiques, folkloriques et même mystiques.

Et c’est finalement là qu’il convient de conclure sur le film. S’il est à hauteur d’enfant et tout entier polarisé par Renko, son magnétisme et son regard; il est aussi le récit d’un héritage. L’histoire d’un enfant qui court pour faire sens d’une histoire décousue qu’on lui a laissée sans lui expliquer. C’est, d’ailleurs, ce qui rend son dernier quart inoubliable. Précisément parce qu’il s’agit du moment où Renko reprend, littéralement, le contrôle du film dans une série de renversements, visuels, thématiques et narratifs sur lesquels nous choisissons de conserver le secret. C’est dans cette dernière partie où tout, jusqu’à la façon de filmer de Sômai, semble renversé, que se joue le cœur du film. Métaphoriquement et concrètement, c’est là qu’aboutit la course de Renko : entre des flammes dont il n’appartient qu’à elle de décider si elles réduisent un monde en cendre, où si elles brûlent pour préparer le terrain pour un nouveau.

Sa sublime photo à elle seule justifie la ressortie de Déménagement. Plein d’images inoubliables, le dixième long-métrage de Sômai est aussi et même surtout un immense film sur l’enfance et ses vacillements. Une œuvre pleine de joie, mais qui n’oublie pas que grandir, c’est aussi se confronter à la douleur et l’inconnu, et apprendre qu’il y a dans ses parents, autant de violence que de douceur.