Un silence éloquent : le Musée Mugonkan à Ueda

En mai 1997, Seiichirō KUBOSHIMA a ouvert le Musée Mugonkan à Ueda dans la préfecture de Nagano, un musée consacré aux œuvres des étudiants de l’École des Beaux-Arts de Tokyo (Tokyo Bijutsu gakkō, l’actuelle Université des Arts de Tokyo), morts au combat pendant la Seconde Guerre mondiale ou ayant succombé à leurs blessures pendant ou après la guerre. La collection est constituée de tableaux et dessins et de quelques sculptures que Kuboshima a obtenu des familles des défunts. Le Musée Mugonkan est un musée d’art, mais il est également un lieu de commémoration, né du besoin de faire face à la mémoire de la guerre et que Journal du Japon vous invite à découvrir à travers le récit de la visite qu’en a fait notre rédactrice.

La naissance du Musée Mugonkan

L’homme à l’origine du musée est le peintre Gyōji NOMIYAMA (né en 1920), diplômé de l’École des Beaux-Arts de Tokyo qui, ayant survécu à la guerre, éprouvait le besoin de rendre hommage à ses camarades d’études qui n’avaient pas eu cette destinée. Dans les années 1970, il a rendu visite aux familles des défunts et, en 1977, a publié un livre (Inori no gashū, ce qui peut être traduit par Prières pour les peintres) sur leurs œuvres conservées par les familles et dont la plupart n’avaient jamais été exposées. Ce n’est que dix-neuf ans plus tard que Seiichirō KUBOSHIMA a rencontré Nomiyama dont l’approche l’a tout de suite fasciné.

Nomiyama avait l’idée de créer un musée pour pouvoir rendre visibles les œuvres de ses anciens camarades, un sujet qui a inspiré Kuboshima. Nomiyama était bien conscient de la valeur artistique souvent mineure de ces tableaux qui sont des travaux de débutants et non d’artistes confirmés. Son but était de mettre en lumière le désir des étudiants d’art et jeunes artistes de s’exprimer par leur art. Il a fallu deux ans et demi à Kuboshima pour acquérir les œuvres. Au début, Nomiyama l’a accompagné, mais, passé un certain temps et sans donner de raison, il a cessé de le faire. Cependant, il a aidé Kuboshima à récolter des fonds et continuait à soutenir le projet.

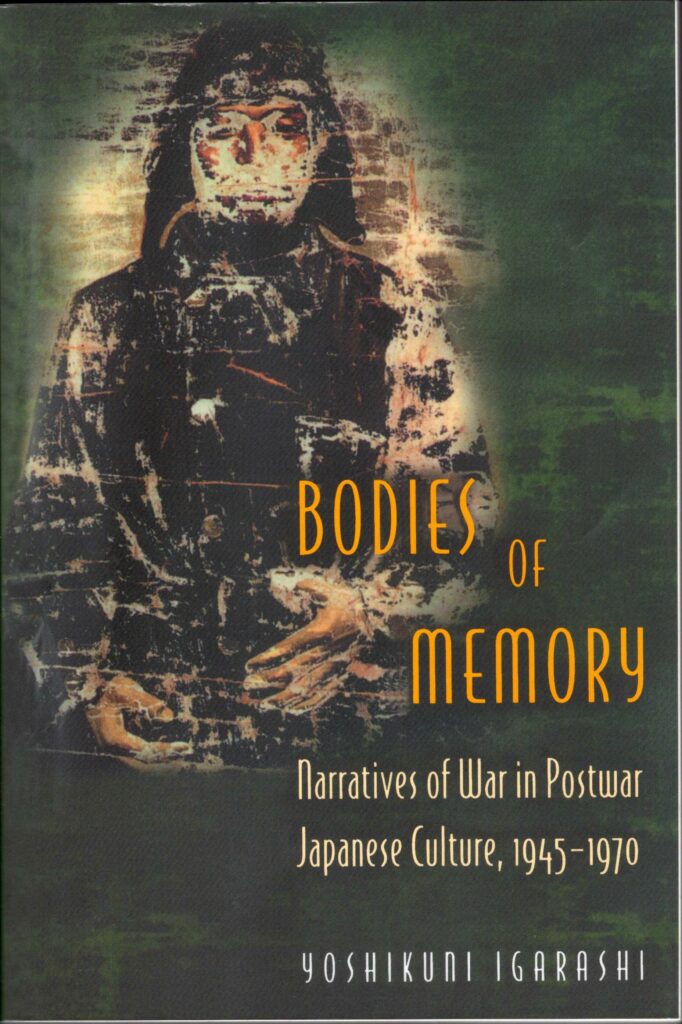

Dans Bodies of Memory : Narratives of War in Postwar Japanese Culture, 1945-1970 (Princeton University Press, 2000) – notre source essentielle pour décrire les débuts du projet et la biographie et les intentions de Kuboshima – , Yoshikuni IGARASHI écrit que, bien que Nomiyama ait donné la première impulsion à la création du musée, Kuboshima l’a marqué de sa propre vision. Le Mugonkan a permis à Kuboshima de faire face à ses propres souvenirs de guerre et d’après-guerre, une expérience douloureuse qu’il avait pendant longtemps refoulé.

Kuboshima, né en 1941, était un enfant adopté par des parents qui avaient tout perdu dans le bombardement de Tokyo en avril 1945. Après la guerre, la famille avait du mal à s’adapter aux nouvelles conditions de vie au Japon et à surmonter sa pauvreté, ce qui répugnait le jeune Kuboshima. Il ne souhaitait qu’échapper à la misère, et, en effet, il a pu atteindre ce but en devenant un riche homme d’affaires. Cependant, le gain matériel ne lui suffisant pas, il a vendu son entreprise afin d’entamer une carrière de marchand d’art. Dans les années 1980, il a abandonné ce métier afin de fonder un musée d’art privé, le Musée de Dessin Shinano à Ueda dans lequel il exposait sa collection d’artistes de la première partie du XXe siècle, morts prématurément. Une collection contenant entre-autres les œuvres de Shunsuke MATSUMOTO (1914-1948) dont il est un des premiers collectionneurs au Japon.

Dans les années 1970, Kuboshima a découvert l’identité de son père biologique, l’écrivain Tsutomo MINAKAMI, et a tissé de bonnes relations avec lui, au détriment de celles avec ses parents adoptifs, qui rappellaient à Kuboshima un passé qu’il voulait oublier. Sa biographie et son attitude reflètent la société japonaise de l’après-guerre dans laquelle l’ascension économique était accompagnée du refoulement de la guerre. Cependant, ses souvenirs d’enfance n’ont cessé de hanter Kuboshima. La rencontre avec Nomiyama a déclenché le besoin de surmonter les traumatismes et d’en témoigner dans le Musée Mugonkan.

Nomiyama avait imaginé un musée dans lequel les œuvres individuelles auraient formé une symphonie à multiples voix. Le terme « Mugonkan » qui peut être traduit par « sans voix » révèle la position différente de Kuboshima. Les artistes morts ont été privés de leur voix. Dans le musée, c’est au visiteur de remplir le silence par ses propres réflexions sur l’art, la guerre, la culpabilité, la mémoire, la perte et la paix.

La mémoire de la guerre

Il serait difficile d’aborder dans ce court texte la question complexe de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale au Japon. Cependant, on ne peut pas dissocier le Mugonkan de ce contexte. L’expérience de Kuboshima, bien qu’enfant au moment de la guerre, révèle les traces qu’elle a laissées encore plusieurs décennies après la défaite en 1945. Le grand nombre de musées régionaux de la paix (environ cinquante, c’est presqu’un tiers de ce type de musée dans le monde) dont le plus connu est le Musée du Mémorial de la Paix de Hiroshima en témoignent. Il n’y a donc pas seulement le sanctuaire Yasukuni et le Musée Yūshūkan, glorifiant l’histoire militaire du Japon, bien que la polémique autour du premier soit un autre indice montrant que la mémoire de la guerre reste un sujet d’une actualité brûlante au Japon.

Par le fait de présenter les œuvres de jeunes artistes morts au combat ou à la suite de leurs blessures, le musée Mugonkan soulève inévitablement des questions sur des sujets conflictuels tels guerre et paix, innocence et culpabilité, victime et agresseur. Le projet court le risque d’être considéré comme un lieu de vénération de soldats, voire de coupables, ou encore comme une tentative de les transformer en victimes. Un tel musée, se concentrant sur l’art et les œuvres des étudiants d’une académie des beaux-arts japonais peut facilement être considéré comme un projet imbu de sentimentalisme, approprié à un discours nationaliste. Kuboshima, ayant pris conscience de ce danger, a entre-temps élargi sa collection en organisant des expositions temporaires d’œuvres d’artistes non-Japonais morts pendant la guerre, y compris ceux originaires des anciennes colonies du Japon ou des pays occupés par son armée impériale pendant la Seconde Guerre mondiale. De même, il présente des œuvres de jeunes artistes qui n’étaient pas rattachés à une école d’art et celles d’artistes contemporains. Ainsi aborde-t-il l’héritage colonial du Japon qui est encore problématique presque quatre-vingts ans après la fin de la guerre. En tenant compte des œuvres d’artistes qui n’avaient pas appris leur art dans le cadre d’une institution, il rappelle les différences imposées par le système hiérarchique dans le domaine artistique au Japon.

Les multiples facettes de la mémoire

Après tout cela, une question demeure : comment commémorer ces étudiants d’art et artistes, ayant combattus dans l’armée et la marine impériale ? Le musée Mugonkan n’offre pas une simple réponse mais une approche critique, en invitant les visiteurs à une prise de conscience des thèmes inhérents à la collection dont l’abîme entre le passé et le présent, la perte et l’absence.

Avant de se pencher sur sa façon de faire, quelques informations générales sur les lieux s’imposent. La ville de Ueda a été choisie parce qu’elle était la ville natale du premier des jeunes artistes dont Kuboshima a collectionné les œuvres. Le musée est situé dans une forêt sur la pente d’une colline dans la banlieue de Ueda et consiste en deux bâtiments, dont le second ajouté après 1997. Le Mugonkan dispose d’une librairie et d’une cafétéria. 600 œuvres de 108 artistes sont exposées en rotation. Les tableaux ornent les murs pendant que des biens privés laissés par les morts – lettres, journaux intimes, photographies de leurs proches, esquisses et objets du quotidien (stylos à plume, lunettes, etc.) – sont exposés sur des vitrines-tables au milieu de la vaste salle. Une photo de chaque artiste et de brèves informations biographiques le concernant complètent cette présentation. Sur la voûte de la plus grande salle qui ressemble à la nef centrale d’une église figurent des reproductions des esquisses et des dessins préparatoires connus des études d’art classiques : dessins de sculptures antiques, etc.

Thèmes et styles des toiles exposées reflètent l’académisme des écoles de beaux-arts japonais des années 1930 et du début des années 1940 : portraits, paysages, natures mortes, nus et autoportraits, exécutés la plupart du temps selon un style réaliste. Bien que les scènes d’un quotidien paisible et des portraits des familles et bien-aimées des peintres abondent, quelques tableaux représentent aussi des soldats en uniforme.

Près de l’entrée de l’immeuble principal se trouve « Portrait d’un jeune pilote japonais », peint par Yatorō ŌGAI en 1944. Il s’agit par ailleurs du tableau figurant sur la couverture de Bodies of Memory. La peinture, pleine de fissures, le visage du pilote pratiquement indiscernable, rappelle les mauvaises conditions de conservation du tableau, devenant ainsi le symbole de l’effacement du passé dans la mémoire. Kuboshima n’a fait restaurer les toiles qu’a minima afin de conserver l’idée de détérioration liée à la perte et à l’oubli. Ainsi révèlent-elles le côté éphémère des objets d’art et de l’existence humaine et le danger de la disparition de la mémoire. Les œuvres abîmées signalent que le passé ne peut pas être ressuscité complètement et que toute mémoire est fragmentée. En exposant les tableaux et autres objets d’art, invisibles pendant des décennies, Kuboshima cherche à éveiller la conscience du visiteur face au processus d’effacement et au danger de l’oubli. Il offre la possibilité de réfléchir sur les conditions dans lesquelles ces œuvres ont été créées et dans quel contexte elles ont été détériorées. Il n’évoque pas seulement l’attitude de beaucoup de Japonais (et de Kuboshima lui-même) dans la société d’après-guerre, mais aussi l’absence des jeunes apprentis artistes et artistes dans cette société.

L’expérience – à la première personne – du silence

L’approche de Kuboshima est complexe, et, afin de la rendre moins abstraite, je me permets de l’illustrer par le bref récit de ma propre expérience. Je me suis intéressée au Mugonkan dans le cadre de mes recherches sur le Japon et la mémoire de la guerre. À mon arrivée à la petite gare de Shiodamachi dans la banlieue de Ueda, je n’aurais pas trouvé si facilement le musée, caché dans la forêt du parc Sannoyama, sans l’aide de panneaux signalétiques. Ayant manqué la navette menant de la gare au musée, j’ai fait le chemin d’environ 2,5 kilomètres à pied sous la chaleur torride d’un midi de printemps, en traversant des quartiers résidentiels, déserts à cette heure de la journée, et des champs, avant de monter la colline jusqu’à ma destination. Faute de m’être équipée d’une bouteille d’eau, je me suis retrouvée sans souffle, mais n’ai pas regretté l’effort. Bien au contraire, il a eu un effet stimulant. C’est l’expérience du silence de la nature qui m’a envoutée.

J’ai découvert un lieu plein de contrastes. Les immeubles de béton brut, inspirés de l’architecture religieuse européenne moderne, apparaissent comme des corps étrangers dans la verdure. Le silence se prolonge dans le musée. La salle d’exposition n’est éclairée que par peu de sources de lumière artificielle ainsi que par quelques petites ouvertures, dont un œil de bœuf, qui laissent entrer la lumière du jour. L’ambiance ainsi créée dégage un caractère solennel, approprié à l’idée de commémoration. Cependant, la présence de la mort et le sentiment du vide, par la sobriété du lieu, contrecarrent tout sentiment d’idéalisation.

Un dernier mot

Le silence n’est pas sans effet, c’est indéniable. Le silence dans le musée, presque vide au moment de ma visite et le silence de la nature environnante m’ont captivé. Il a créé une grande tension en moi et, en même temps, m’a apaisée. C’était une expérience émotionnelle très intense qui n’a pas tardé à faire naître des pensées les plus variées.

Venant d’Allemagne, pays qui, lui aussi, a fait face au refoulement de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, je suis bien familière des sujets abordés dans le musée et leur nature contradictoire. On peut dire que les Allemands mettent l’accent sur le regret plus que sur la paix comme le font les Japonais. Beaucoup de mes compatriotes (bien qu’ils ne soient pas les seuls) dédaignent l’attitude des Japonais comme une culture de victimisation. Le Mugonkan révèle à quel point est erroné un tel discours moralisateur, qui suppose qu’il n’y a qu’une seule façon de se souvenir et que cette critique, sans manquer de fonds, est trop simpliste. Je dois avouer que ma visite m’a conduite à reconsidérer mon propre point de vue critique.

Bien évidemment, il se peut que la complexité de l’approche imaginée par Kuboshima ne soit pas perçue par tous les visiteurs. Mais en ce qui me concerne, ma visite m’a fait réfléchir sur les multiples faces de la mémoire – de la guerre et aussi de l’après-guerre – et les différentes approches de cette mémoire dans nos deux pays et au-delà. Il m’a aussi rappelé que derrière chaque tableau exposé il y a un être humain avec son histoire individuelle. Le musée Mugonkan le montre sans fausse sentimentalité en opposant la création artistique à l’inutilité de la guerre. En faisant cela, il contribue au discours contre la guerre et la violence.