À la recherche du dépays(ement)

Chris Marker est un nom qui ne trouve d’écho aujourd’hui que chez quelques cinéphiles, dont peut-être certains lecteurs de Journal du Japon font partie. Principalement connu pour son œuvre cinématographique, Christian Bouche-Villeneuve de son nom de naissance, a également été photographe, écrivain, philosophe, traducteur, poète, éditeur, et bien d’autres choses encore. Cet honnête homme s’est même rendu à plusieurs reprises au Japon, où il a exercé ses multiples talents. De ses déambulations en terre nippone, il a tiré un livre au titre merveilleusement intrigant, Le dépays, dont le magazine Tempura a fait mention dans les colonnes « culture » de l’un de ses récents numéros.

Inventer le Japon

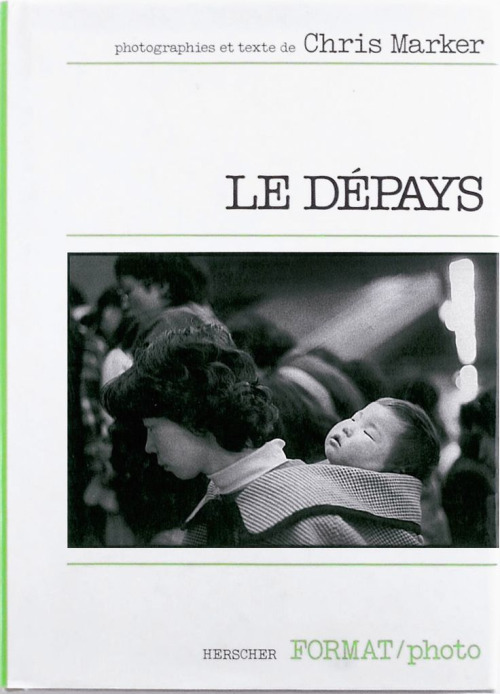

Les citations extraites ont tant frappé l’imagination de votre serviteur et ramené à la surface ses propres expériences japonaises qu’il a décidé de partir à sa recherche pour en faire l’acquisition. Il se trouve que Le dépays est également un livre-photos, incitation supplémentaire à mettre la main sur une édition papier de l’œuvre, dont la seule est celle d’Herscher (1982). L’article de Tempura avait bien mentionné que l’objet était quasiment introuvable et, après avoir écumé les sites de vente de livres rares, il fallait bien en convenir. À moins d’accepter de débourser la coquette somme de 671€ (Barneby’s) : Le dépays est un livre de collectionneurs. L’objet du moins, car le texte est aisément accessible en ligne – étonnant contraste qui n’en aiguise que davantage l’appétit. Lecture faite, cet opuscule (une quinzaine de pages écrites et autant de photos) est effectivement superbe et pourrait n’être lu que de ce simple fait mais, à l’amateur de toutes choses nippones, il a ce mérite supplémentaire de lui ouvrir une voie hors des sentiers battus.

Dès la deuxième page en effet, Le dépays offre un précieux conseil qui ne figure dans aucun guide : « Inventer le Japon est un moyen comme un autre de le connaître. Une fois dépassées les idées reçues, une fois contournée l’idée reçue de prendre le contrepied des idées reçues, mathématiquement les chances sont les mêmes pour tous, et que de temps gagné. Se fier aux apparences, confondre sciemment le décor avec la pièce, ne jamais s’inquiéter de comprendre, être là […] et tout vous sera donné par surcroît. Enfin, un peu. » Quel meilleur moyen de sortir des sentiers battus en effet que de se frayer le sien, de se composer son Japon ? En gardant à l’esprit surtout, que prendre le contrepied des idées reçues est la pire, et malheureusement la plus répandue, des idées reçues. Combien d’articles, de guides ou de livres succombent à cette tentation et prétendent aujourd’hui décortiquer le Japon en combattant les idées reçues, aboutissant aux mêmes conclusions soigneusement ininterrogées qui seront les idées reçues de demain ?

La passion et le détail

Chris Marker ne prétend à aucun « débunkage », n’est à la recherche d’aucune vérité cachée sur les Japonais ou le Japon : il s’est contenté d’y vivre, d’« être présent » et d’essayer de comprendre, « un peu » seulement. Pourtant, son Japon vécu foisonne de détails, de références et de propositions d’analyse qui brossent un portrait plus riche et plus convaincant de l’archipel et de ses habitants que de plus savantes constructions. Jusqu’aux détails en apparence les plus triviaux, comme la couleur des lignes de métro tokyoïtes : le « rouge laque » Marunouchi ou cet entre-deux-bleu de la ligne Tozai qui décrit mieux que de longs discours le mélange de (nos) vert et bleu qui fait la couleur aoi. Cette couleur qui déstabilise tant de touristes français, apprenant que c’est par ce mot traditionnellement traduit par « bleu » que sont désignés les feux que nous aurions tendance à appeler verts. Peut-être le lecteur de ces lignes aura-t-il eu la chance de se rendre à Tokyo ; auquel cas, il y aurait fort à parier qu’il garde un souvenir au mois aussi vif du « vert Yamanote » que de son passage dans un temple bouddhiste au nom vaporeux.

Il n’est jusqu’à sa passion pour les chats qui ne guide l’auteur dans son Japon onirique. Ne parlant pas la langue, Chris Marker raconte comment un célèbre musicien lui a confié, en anglais, que les Japonais entretenaient une « relation spéciale » avec les chats et comment il a dû user du signe universellement reconnu de la prière pour qu’on le mette sur la voie d’un temple abritant un grand nombre de statues de ces félidés. Sans parler un mot de japonais, en observant simplement comment sont représentés les chats, Marker réussit ainsi à mettre le doigt sur une tendance psychologique – faute d’un meilleur mot – enracinée de très longue date dans l’Archipel. «[…] dans toute l’Asie, le chat traîne une sale réputation. N’est-il pas le seul animal à être arrivé en retard à la mort du Bouddha ? Justement, a-t-on répondu. On doit être d’autant plus compatissant envers lui qu’il porte cette faute. Et cette façon de soutenir le plus faible, to side with the undercat […] », est si ancrée dans les mœurs qu’elle a sa propre expression en quatre kanjis (yojijukugo) : hôgan biiki.

Plutôt le chat que le reptile

Sympathie japonaise pour les plus faibles génialement ramassée par Marker dans l’expression « side with the undercat » et à laquelle l’historien britannique Ivan Morris a, par exemple, consacré un très bel ouvrage intitulé La noblesse de l’échec. Histoire de chats qui est suivie d’une série de photos dont la plupart montrent les félidés en question, sans pour autant que l’on y trouve aucune illustration du fond du propos. « Le texte ne commente pas plus les images que les images ne commentent le texte. Ce sont deux séries de séquence […] à qui il arrive bien évidemment de se faire signe mais qu’il serait inutilement fatigant d’essayer de confronter ». Lecteur de Barthes, Marker fait ainsi sienne l’approche du Japon comme un empire de signes qui se renvoient les uns aux autres sans raison apparente, où le « signifié fuit et laisse le signifiant régner sans contreparties ».

Point de Dieu, de Vérité ou de morale au Japon ? Cela n’empêche pas Marker de prononcer à la page 15 une conclusion fortement tranchée à propos de l’homme japonais : un « guerrier qui s’est fait un bouclier avec un miroir ». Sentence qui pourrait de prime abord sembler contradictoire avec sa volonté de ne pas se soucier de comprendre. À bien y regarder cependant, Marker ne prétend aucunement définir positivement les Japonais mais, au contraire, sur le mode négatif d’une réaction de défense. En somme pour Marker, les Japonais se caractérisent par leur refus d’être caractérisés. Ils se défendent de cette volonté typiquement occidental de compréhension réductrice, du « reptile de la certitude », non pas en le combattant – la négation n’étant que l’autre face de la pièce de la certitude – mais en acceptant de renvoyer l’image que l’on se fait d’eux, pour s’abriter derrière. Pour comprendre cela, nous montre Chris Marker, il fallait justement ne pas chercher à comprendre.

Ce qui ressort finalement de la lecture du Dépays, c’est que le rêve est bien plus fécond que la vaine et encyclopédique volonté de comprendre dont il prend le relais : sa passion du chat et du cinéma de Shôhei Imamura ont mené Chris Marker au cœur d’un pays dont il était incapable de parler la langue, au cœur de son Japon du moins, et c’est déjà bien assez. Rêver le Japon est un moyen comme un autre de le connaître, meilleur qu’un autre de le vivre, et il serait dommage de s’en priver.

日本の夢

Nostalgie…