Estampes japonaises : une création en quatuor

Dans les deux précédents articles sur l’estampe japonaise, nous avons évoqué les grands peintres qui ont popularisé ce genre. Hokusai, Hiroshige, Utamaro, Kuniyoshi…sont autant de personnalités bien connues, que l’on associe automatiquement à l’art de l’ukiyo-e. Leurs noms se confondent avec l’histoire des gravures. On en oublie parfois que la réalisation d’une estampe n’est pas le fait d’un seul homme, mais le résultat d’un travail d’équipe impliquant l’artiste (eshi), le graveur (horishi), l’imprimeur (surishi) et l’éditeur (hanmoto).

Dans l’atelier du peintre

Utamaro KITAGAWA, L’artiste peignant un phénix sur une cloison d’une maison verte, planche de l’Almanach illustré des maisons vertes, 1804

Le processus de création d’une estampe commence avec le peintre, un métier qui n’est pas de tout repos. La concurrence est dure et la demande importante. Les artistes doivent sans cesse se renouveler, chercher de nouveaux éditeurs et de nouveaux commanditaires. Beaucoup vivent avec peu de moyens.

Collaboration entre Hokusai KATSUSHIKA et sa fille Ôi KATSUSHIKA, Le lion et les pivoines, 1844

Le lion a été peint par Hokusai et les pivoines par Ôi.

Quand un peintre rencontre le succès, les éditeurs se pressent à sa porte pour réclamer de plus en plus d’œuvres. La demande est telle que l’artiste peine à assurer seul toutes ses commandes. Il s’entoure alors d’élèves qui participent aux créations de leur maître. Le vent peut tourner très rapidement et le succès disparaître aussi vite qu’il est venu. Inversement, une même école perdure sur plusieurs générations, si ses maîtres et disciples successifs savent se maintenir dans les faveurs de leurs clients.

Ainsi, l’école UTAGAWA, fondée dans la dernière partie du 18e siècle par Toyoharu UTAGAWA, restera en activité jusqu’au début du 20e siècle et comptera plus de 400 artistes, parmi lesquels plusieurs grands noms de l’ukiyo-e comme Kunisada, Kuniyoshi ou Hiroshige. Si un apprenti obtient à son tour de la renommée, il quitte l’école à laquelle il appartient pour ouvrir son propre atelier, à moins qu’il ne soit désigné comme successeur de son maître à la mort de ce dernier.

Les peintres d’estampe affichent leur appartenance à une école en adoptant son nom comme patronyme. Ils utilisent également un nom personnel, dont ils changent régulièrement. On passe facilement d’un nom à un autre à l’époque Edo, en fonction de son âge, de son statut, de son lieu de résidence… Les peintres ne font pas exception. Hokusai est réputé pour avoir utilisé près de cent-vingt noms différents dans sa vie, tels Shunrô, Sôri, Manji, Gakyô Rôjin, Iitsu, et bien sûr, celui sous lequel nous le connaissons tous.

Le peintre initie la première étape de fabrication d’une estampe en peignant sur un papier très fin, presque transparent, un dessin préparatoire à l’encre de Chine, le shita-e. À ce stade, l’œuvre est dépourvue de couleurs. Les teintes et nuances souhaitées seront indiquées au graveur et à l’imprimeur par l’artiste.

Shunzan KATSUKAWA, shita-e pour une planche de la série des Dix vertus des femmes raffinées, entre 1782 et 1798

Sous la gouge du graveur

Une fois terminé, le shita-e est confié au graveur, chargé de préparer les blocs de bois qui permettront à l’imprimeur de tirer les différents exemplaires de l’estampe. Pour ce faire, on utilise des planches en bois de cerisier, un bois dur, aux veines très fines, qui possède l’avantage de n’être que peu sensible aux variations d’humidité.

La technique consiste à poncer la planche afin de la rendre parfaitement lisse, puis à l’enduire avec une colle de riz, le wanori, sur laquelle on appose le shita-e, en plaçant le côté du dessin contre le bois. Le graveur « décalque » ensuite les traits sur la planche en frottant le papier jusqu’à ce que l’encre pénètre le bois. Le dessin préparatoire est détruit dans le processus.

Outils du graveur et de l’imprimeur : maillet, gouge, ciseaux à bois, canif, pinceaux et tampon pour les couleurs

© BNF

L’artisan passe ensuite à la gravure en elle-même : au moyen d’une gouge, il évide les surfaces laissées en blanc sur le dessin, afin de faire apparaître le tracé en relief. La planche ainsi obtenue est appelée planche de trait. Le graveur l’utilise pour imprimer une reproduction du dessin original : il encre la planche gravée avec une brosse et applique par-dessus une feuille de papier. Cette première impression lui permet de contrôler la qualité de son travail et, éventuellement, de retravailler la gravure si elle n’est pas satisfaisante.

Une fois cette étape terminée, le graveur réalise de nouveaux tirages du dessin, jusqu’à obtenir autant de duplicata que de couleurs à imprimer. Pour chacun, il grave une nouvelle planche, mettant cette fois en relief les zones correspondant aux coloris. Il ajoute également dans les angles inférieurs des blocs deux encoches appelées kentô, qui serviront de repère pour apposer les feuilles lors du tirage.

Planche de trait avec cinq sujets : Branche de prunier en fleur, Bateaux dans la baie de Susaki au clair de Lune, Geisha vue de dos, Oiseaux et bambous sous la neige, Vêtement sur un paravent accompagné d’un poème, à partir d’un shita-e d’Hiroshige UTAGAWA

©BNF

Afin d’optimiser les matériaux et de baisser les coûts de production, chaque planche est gravée recto-verso. On compte généralement huit à dix couleurs maximum dans une estampe. Cela représente donc entre quatre et cinq blocs à graver de chaque côté. L’opération peut prendre plusieurs semaines en fonction de la complexité du dessin originel.

Le métier de graveur nécessite minutie, précision et dextérité. Les traits à graver peuvent s’avérer extrêmement fins. Ceux composant la chevelure des femmes portraiturées par Utamaro sont d’une épaisseur parfois inférieure à un millimètre. Un travail si précis exige beaucoup de calme pour pouvoir se concentrer et une très bonne luminosité. Pendant l’époque Edo, les artisans travaillent du lever au coucher du soleil. Avec l’apparition de l’électricité, ils améliorent leur installation en disposant un flacon rempli d’eau devant une ampoule, afin d’harmoniser la lumière.

Entre les mains des imprimeurs

Kunisada UTAGAWA, Les artisans, de la série Parodie des quatre classes sociales, 1857

Représentation de graveurs et imprimeurs d’estampes sous des traits féminins.

Une fois le travail du graveur achevé, c’est l’imprimeur qui prend le relais pour réaliser le tirage. Avant de procéder à l’impression en elle-même, il prépare le papier en l’enduisant d’une solution à base d’alun et de liant d’origine animale, qui favorisera l’adhésion des pigments. Le papier utilisé est du papier washi, fabriqué avec des fibres de mûrier. Sa composition exacte varie en fonction de son épaisseur et de sa qualité. On en distingue trois types différents : le hôsho, utilisé pour les estampes de luxe en raison de son opacité et de sa blancheur ; le kôzo, souple et semi-translucide, qui absorbe l’encre facilement ; et le gampi, fabriqué avec des fibres longues et soyeuses, plus épais et sombre que les autres.

Une fois la feuille prête, l’imprimeur humidifie les blocs de bois pour qu’ils absorbent bien les pigments, puis il entame l’impression. Il commence par encrer la planche de trait, avant de passer aux planches de couleur. Les teintes sont apposées les unes après les autres, en partant de la tonalité la plus claire pour aller vers la plus foncée. À chaque fois, l’artisan étale les pigments sur la planche avec une brosse, avant d’apposer la feuille de papier par-dessus, en prenant soin de la disposer en fonction des encoches du graveur. Pour s’assurer que le papier absorbe bien les couleurs, il le frotte avec un tampon, le baren, constitué de lamelles de bambou tressées.

Il peut jouer sur les nuances et les dégradés en déposant plus ou moins de pigment, en exerçant une pression plus ou moins forte, en utilisant les fibres du bois ou en renouvelant plusieurs fois de suite l’impression d’une même couleur. Les pigments utilisés sont d’origine minérale, végétale ou même organique dans le cas du gofun, du blanc obtenu à partir de coquillages. Broyés en poudre, ils sont dilués dans l’eau avant d’être appliqués.

Une fois le premier tirage réalisé, on le laisse sécher pendant quelques heures, puis il est présenté au peintre pour que celui-ci vérifie la qualité du travail. Si le résultat est à la hauteur de ses attentes, l’imprimeur n’a plus qu’à réitérer l’opération autant de fois qu’il y aura d’exemplaires publiés.

Les imprimeurs travaillent assis, en face d’une table inclinée, afin de pouvoir appliquer les couleurs avec plus de force et de façon uniforme. C’est une tâche qui requiert une grande force physique.

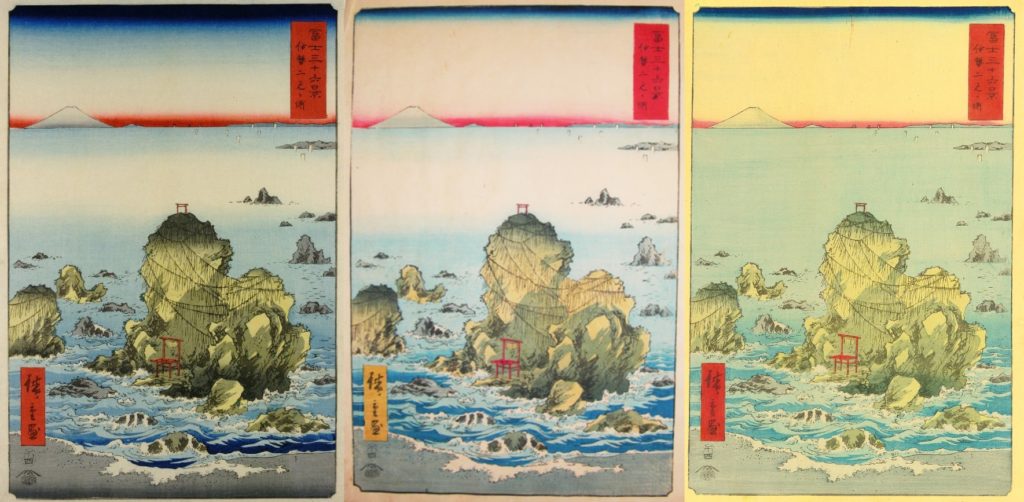

Trois tirages différents d’une estampe d’Hiroshige UTAGAWA, La baie de Futami dans la province d’Ise, planche n°27 de la série des Trente-six vues du Mont Fuji, 1858

Les cent premières estampes tirées sont généralement imprimées sur du papier de qualité. Les suivantes sont produites à moindre coût. Un premier tirage se fait souvent à deux cent exemplaires. Si la gravure a du succès, elle pourra atteindre mille à deux milles exemplaires. Les blocs de bois se conservent bien et sont réutilisables longtemps. Si l’un d’eux s’abîme, une nouvelle planche est commandée au graveur. Toutefois, le peintre n’est plus impliqué dans les tirages ultérieurs et il n’est pas rare qu’avec le temps, les artisans oublient ses indications concernant les dégradés et les nuances. En fonction du prix visé, le motif d’origine pourra aussi être allégé de quelques couleurs afin de réduire le coût de production. Une même estampe peut donc posséder plusieurs versions, les premiers tirages étant souvent de meilleure qualité et plus proches de l’œuvre imaginée par le peintre.

La place de l’éditeur

Kunisada UTAGAWA, Les commerçants, de la série Parodie des quatre classes sociales, 1857

Représentation d’une boutique d’estampes

Un quatrième personnage joue un rôle important dans la création d’une estampe : l’éditeur. Il ne participe pas directement à sa fabrication mais en chapeaute tout le processus. C’est lui qui choisit l’artiste et lui commande une œuvre, en fonction du sujet qu’il souhaite voir traiter ou du public qu’il vise. Il met en relation peintre, graveur et imprimeur et se charge de commercialiser les planches imprimées auprès des ezôshiya, les magasins vendant estampes et livres imprimés. Ainsi, l’éditeur se doit de posséder à la fois des compétences commerciales et une grande culture artistique, afin de diffuser au mieux les gravures les plus belles et les plus soignées.

Deux figures ont joué un rôle particulier dans le monde de l’édition : Jûzaburô TSUTAYA (1750-1797) et Shôzaburô WATANABE (1885-1962).

Le premier est connu pour avoir repéré et soutenu nombre de grands artistes de son temps, tels Utamaro et Toyokuni. Très impliqué dans les milieux artistiques et intellectuels, il s’entoure également d’écrivains et de poètes dont il publie les œuvres. Pour beaucoup d’entre eux, il joue un rôle de mentor et de protecteur. Son implication dans la publication d’estampes contrevenant à la censure, lui vaudra de payer de lourdes amandes, ce qui ne l’empêchera pas de continuer à exercer sa carrière avec aisance jusqu’à la fin de ses jours. Une théorie ferait de lui Sharaku TÔSHÛSAI, un mystérieux peintre d’estampes dont on ignore l’identité exacte. Il réalise plusieurs portraits d’acteurs de kabuki entre 1794 et 1795, avant de disparaître de la scène artistique aussi rapidement qu’il est apparu, peut-être en raison du manque de succès rencontré par ses œuvres. Ses gravures sont toutes publiées par TSUTAYA, ce qui conduira certains à imaginer que l’éditeur avait voulu s’essayer sous un faux nom à l’art qu’il diffusait. Une théorie qui n’a jamais été confirmée.

Shôzaburô WATANABE, quant à lui, représente la cheville ouvrière derrière le mouvement shin hanga. C’est même lui qui en invente le nom en 1915. À l’origine, il se contente de publier d’anciennes gravures des artistes des 18e et 19e siècle. Le succès de son commerce lui fait prendre conscience de l’engouement du public, aussi bien japonais qu’occidental, pour l’art des estampes. Il entreprend alors de nouer des liens avec des artistes contemporains et de diffuser leurs œuvres, d’abord dans son pays, puis à l’étranger. À l’instar de TSUTAYA, il repère de nouveaux talents et soutient leurs carrières. Il sert de protecteur à la plupart des grands noms du shin hanga, comme Hasui KAWASE, Shiro KASAMATSU ou Goyô HASHIGUCHI. Sa réactivité est telle que son commerce ne souffre qu’à peine de la destruction de sa boutique et de toutes les estampes qu’elle contenait lors du grand séisme du Kantô de 1923.

Ansi que nous l’avons vu au fil de ces trois articles sur l’ukiyo-e, les estampes japonaises peuvent être abordées avec de nombreux points de vue différents. Elles témoignent d’une esthétique de l’époque Edo qui a su évoluer avec la modernisation, mais recouvrent également une richesse souvent mal connue de thèmes et d’utilisations, et une technique pointue qui continue de se perpétrer à notre époque. Si les estampes se voulaient à l’origine la représentation d’un monde éphémère et l’expression d’un mode de vie circoncis à un pays et à une époque spécifique, elles ont su traverser les siècles et les frontières pour être admirées dans le monde entier.

Sources :

Nelly DELAY, L’estampe japonaise, Hazan, 2018

Brigitte KOYAMA-RICHARD, Les estampes japonaises, Scala, 2014

http://expositions.bnf.fr/japonaises/