Estampes japonaises : du monde flottant au monde contemporain

Lorsqu’en 1854, le Japon rompt son isolationnisme pour ouvrir ses portes aux étrangers, l’Occident va peu à peu découvrir la culture japonaise et, notamment, l’un de ses arts les plus célèbres : celui des estampes. Ces gravures venues de l’autre bout du monde éblouissent de nombreux collectionneurs et artistes, et plusieurs courants artistiques s’en inspirent, comme l’impressionnisme ou l’Art Nouveau. Aujourd’hui encore, les ukiyo-e continuent de passionner et émerveiller les foules. Mais quelles sont les origines de cet art si prisé ?

Images du monde flottant

En japonais, on désigne les estampes japonaises par le terme ukiyo-e, qui signifie « images du monde flottant ».

À l’origine, ukiyo évoque une conception bouddhique qui renvoie à l’impermanence du monde terrestre par opposition au caractère intangible du monde divin. Les enseignements bouddhistes encourageaient ainsi à ne pas s’attacher au monde matériel, par nature illusoire et éphémère, pour se consacrer au domaine spirituel. La culture de l’époque Edo (1603-1868) transforme ce concept en une vision hédoniste de la vie, tournée vers l’appréciation des plaisirs et de l’instant présent. En 1665, l’écrivain Ryôi ASAI (1612-1691) écrit dans les Contes du monde flottant : « Vivre uniquement le moment présent, se livrer tout entier à la contemplation de la lune, de la neige, de la fleur de cerisier et de la feuille d’érable… ne pas se laisser abattre par la pauvreté et ne pas la laisser transparaître sur son visage, mais dériver comme une calebasse sur la rivière, c’est ce qui s’appelle ukiyo. »

Une quinzaine d’années plus tard, aux alentours de 1680, un autre auteur, ANKEI, associe à ce terme d’ukiyo la notion d’image, e en japonais. Naît ainsi le courant de l’ukiyo-e, les estampes japonaises qui s’attachent à représenter l’effervescence du vivant, l’instant présent pris sur le vif. À Edmond de Goncourt qui l’interrogeait sur la signification exacte du mot, le marchand d’art Hayashi TADAMASA (1853-1906), répond : « Votre traduction, école du monde vivant ou de la vie vivante ou de la vie telle qu’elle se passe sous nos yeux, ou de toutes les choses que nous voyons […] rend exactement le sens. »

Ce courant de l’ukiyo-e est indissociable du contexte politique et social de l’époque Edo.

Un art de l’époque Edo

Quand, en 1603, le shogun Ieyasu TOKUGAWA (1543-1616) impose sa lignée à la tête du Japon, il met fin à des décennies de guerres civiles et d’instabilité politique. Pour plus de détail sur l’unification du Japon, nous avions écrit un article en deux parties : « de la guerre d’Ōnin à la période Sengoku » pour la première partie et « de la bataille de Sekigahara à la Pax Tokugawa » pour la seconde partie.

La paix va régner sur l’archipel nippon pendant plus de deux siècles, engendrant une période de prospérité économique. Le pays connaît une explosion urbaine et Edo (future Tokyo), siège du pouvoir shôgunal, devient l’une des plus grandes villes du monde au début du 18e siècle. Son expansion est favorisée par le système du sankin kôtai qui impose aux seigneurs de séjourner alternativement à Edo, puis dans leur fief, tout en laissant épouses et enfants à Edo. Le but de l’opération est avant tout de pouvoir surveiller ces grands seigneurs féodaux, si turbulents pendant l’époque Sengoku dite des provinces en guerre, et de disposer d’otages contre eux en cas de sédition.

Effet secondaire du système : cet afflux de guerriers venus de tout le Japon transforme Edo en une fourmilière bouillonnante d’activité. Le commerce et les échanges entre la capitale shogunale et la province se multiplient et les arts et l’artisanat se développent afin de fournir aux guerriers tout ce dont ils ont besoin pour vivre et occuper leur temps libre, maintenant qu’ils n’ont plus à se battre. Une classe citadine florissante apparaît ainsi : celle des artisans et des marchands.

Théoriquement, ces deux catégories se trouvent en bas de l’échelle sociale établie par le shogunat Tokugawa. Les marchands, tout particulièrement, sont mal considérés car ils ne créent rien eux-mêmes. Dans la pratique, l’essor du commerce et de l’artisanat enrichit considérablement cette partie de la population qui élabore sa propre culture et son propre esthétisme. La population urbaine s’éduque, se cultive et veut accéder à ses propres divertissements. Le contexte est alors favorable à l’émergence de nouveaux courants artistiques capables de répondre aux aspirations de ce public. C’est ainsi qu’apparaissent les premières estampes, reflets des mœurs et des intérêts de la classe urbaine.

La naissance des estampes

Le courant de l’ukiyo-e n’est pas le premier, dans l’art japonais, à s’intéresser au domaine de la vie quotidienne. À la fin du 16e siècle, les peintres des écoles Kanô et Tosa représentent la vie des habitants de Kyôto, ainsi que les fêtes et cérémonies qui ponctuaient le calendrier de la capitale impériale. Les artistes de l’époque Edo en sont les héritiers directs.

Ils vont s’approprier une technique venue de Chine au 8e siècle : la xylographie, l’art de la gravure sur bois. Son utilisation est au départ purement religieuse. Les moines bouddhistes l’utilisent pour recopier des livres sacrés et des sûtras puis, à partir du 12e siècle, pour imprimer des images pieuses. Il faut attendre la fin du 16e siècle pour que les premières gravures profanes apparaissent dans des livres illustrés, et encore plusieurs décennies avant que l’on s’intéresse davantage à leur art qu’aux textes qu’elles accompagnent. En 1670, le peintre Moronobu HISHIKAWA (1618-1694) publie un album, Divertissements en compagnie des belles du Japon, dans lequel la gravure occupe la place principale de l’ouvrage, seuls quelques mots venant commenter les images. Plusieurs années plus tard, il entreprend de faire imprimer des ichimai-e, des estampes gravées et vendues sur des feuilles séparées. C’est le début de l’ukiyo-e.

Moronobu y appose sa marque en développant une esthétique caractérisée par la primauté du trait sur le volume et par l’attention accordée au détail, esthétique que suivront tous ses successeurs. À l’époque, les planches imprimées sont des sumizuri-e, des estampes en noir et blanc, réalisées à l’encre de Chine, qui jouent sur les contrastes entre les lignes géométriques du décor et celles beaucoup plus souples des corps et des vêtements.

Au tournant du 18e siècle, leur succèdent les tan-e, des gravures rehaussées d’une couleur orangée, le tan, obtenu par un mélange de soufre et de mercure, que l’on applique au pinceau. Cette innovation est développée par Kiyobonu TORII (1664-1729) et son disciple Kiyomasu TORII, deux artistes spécialisés dans la représentation des acteurs de théâtre kabuki.

L’art des estampes continue d’évoluer avec l’apparition vers 1716 des beni-e, des planches colorées avec une couleur rose issue de la fleur de safran, puis celle des urushi-e, vers 1730, où l’encre de Chine est mélangée avec une colle de poissons, le nikawa, pour obtenir un effet laqué. L’étape la plus importante est franchie dans les années 1740 par Masanobu OKUMURA (1686-1764), à la fois peintre et éditeur, qui invente le procédé xylographique permettant d’imprimer les couleurs avec des blocs de bois, au lieu de les apposer à la main. Ses estampes, qu’on appelle benizuri-e, comptent majoritairement deux couleurs : le rouge et le vert.

Enfin, aux alentours de 1765, Harunobu SUZUKI (1725-1770) collabore avec des graveurs et des imprimeurs pour aboutir à la création des premières estampes polychromes, les nishiki-e, dites estampes de brocart, en référence aux teintes précieuses de la soie. Soutenu par de riches mécènes qui désirent obtenir des estampes raffinées, Harunobu affine son art, aboutissant à des gravures dotées de nuances de couleurs subtiles, qu’il rehausse parfois d’effets de gaufrage et de saupoudrage de mica ou de métal.

Le mouvement de l’ukiyo-e prend ainsi son essor, se caractérisant par un art stylisé qui joue sur les tracés en arabesque, les aplats de couleur, l’asymétrie, les effets de transparence et d’ombres chinoises, et les points de vue inhabituels. S’il est essentiellement connu pour ses estampes, il englobe également des peintures sur soie ou papier répondant aux mêmes codes esthétiques.

Entre âge d’or et renouveau

La fin du 18e siècle correspond à un véritable âge d’or des estampes. Elles sont peu onéreuses, coûtant l’équivalent d’un bol de nouilles ou d’une paire de sandales, et bénéficient d’un tirage de plusieurs centaines d’exemplaires, permettant une diffusion rapide dans tout le Japon. On les achète dans des ezôshiya, des magasins de gravures et de livres illustrés, ou auprès de vendeurs ambulants. On ne les perçoit pas alors comme les œuvres d’art qu’elles sont devenues de nos jours, mais plutôt comme des produits de consommation courante, utilitaires et distrayants. Elles se déchirent facilement et s’usent à la lumière. Quand elles sont trop abîmées ou passée de mode, on les jette et les remplace, comme de simples posters.

Beaucoup de ces gravures ont un usage commercial, visant à faire de la publicité pour un magasin, un produit ou un établissement de divertissement. Ce dernier secteur constitue une large proportion des thèmes représentés par les estampes. Portraits de courtisanes, d’acteurs de kabuki et de lutteurs de sumo se multiplient, à la fois comme média publicitaire et comme souvenir pour les clients et spectateurs. Scènes de la vie quotidienne, fêtes urbaines, faits divers et créatures du folklore japonais viennent également peupler les planches des graveurs.

Parmi les grands peintres d’estampe de l’époque, on peut citer Sekien TORIYAMA (1712-1788), spécialisé dans la représentation des yôkai et des légendes traditionnelles, Shunman KUBO (1757-1820), réputé pour ses œuvres aux couleurs pâles jouant sur les ambiances et Utamaro KITAGAWA (1753-1806), qui se fait connaître pour ses okubi-e, des portraits réalisés en gros plans dont l’artiste renforce l’impact visuel en recouvrant le fond de paillettes de mica afin d’accrocher la lumière, et en faisant imprimer deux fois la couleur des cheveux pour obtenir un noir très profond.

Résultat d’un travail d’équipe mené par le peintre, le graveur, l’imprimeur et l’éditeur, chaque estampe comporte la signature de l’artiste et le cachet de l’éditeur. Au départ très libres dans la façon de traiter leurs sujets, les dessinateurs voient se profiler la contrainte de la censure dont le cachet devient obligatoire à partir de 1791. Le gouvernement se méfie de cet art populaire, considéré comme un moyen d’encourager la dépravation et le luxe. Il décide de le surveiller de plus près, afin de veiller au respect de la morale confucéenne et d’éviter toute allusion à des sujets politiques ou des personnalités importantes.

Une surveillance qui n’empêche pas les artistes de contourner les interdits par le biais d’œuvres parodiques, de rébus ou d’insinuations dissimulées dans les attitudes et les costumes de leurs personnages. Le gouvernement ne manque pas de sévir envers les peintres dépassant trop les bornes. C’est ainsi le cas d’Utamaro, puni en 1804 pour avoir représenté Hideyoshi TOYOTOMI, grand chef de l’époque des provinces en guerre, en compagnie de ses concubines. Il est accusé d’attenter à la dignité du seigneur défunt. Son estampe pouvait en réalité être interprétée comme une critique de la vie dissolue du shogun Ienari (1773-1841) qui multipliait les maîtresses. Le peintre est condamné à porter des menottes pendant 50 jours et son éditeur à payer une lourde amende. Les lois somptuaires édictées par le gouvernement contribuent également à limiter la liberté des artistes, les empêchant d’utiliser tel pigment jugé trop luxueux et ostentatoire, ou sanctionnant les sujets incitant aux dépenses et au libertinage. Les peintres d’estampes s’adaptent, optant pour des dégradés monochromes afin de respecter les règles mais, petit à petit, les interdictions pèsent sur le milieu artistique et le courant de l’ukiyo-e commence à décliner.

Un second souffle le revitalise dans les années 1830, sous l’impulsion de Hokusai KATSUSHIKA (1760-1849) et Hiroshige UTAGAWA (1797-1858). À travers la série des Trente-six vues du mont Fuji du premier et celle des Cinquante-trois stations du Tôkaidô du second. Les deux hommes introduisent un nouveau thème qui va régner sur les estampes de la fin de l’époque Edo : le paysage.

Jusque-là relégué au rang de simple décor, il devient le sujet principal des gravures. Le genre connaît un succès immédiat, correspondant aux aspirations du peuple qui se lasse de la sévérité de l’ordre social établi par les Tokugawa et de sa politique isolationniste fermant le pays aux étrangers. Les Japonais rêvent d’ailleurs et de liberté. Les voyages intérieurs se multiplient sous prétexte de pèlerinage. Les estampes de paysage entrent en résonnance avec ces aspirations et constituent d’excellents souvenirs de voyage à ramener chez soi.

L’apparition d’une nouvelle couleur, le bleu de Prusse, dans les années 1820 bouscule également les habitudes artistiques. Inventé à Berlin au début du 18e siècle, ce coloris n’est pas un pigment d’origine naturelle, contrairement à ceux utilisés jusque-là, mais une substance obtenue par un procédé chimique. Il est introduit au Japon via le comptoir hollandais de Nagasaki, seule présence occidentale acceptée au Japon sous le shôgunat Tokugawa. Les artistes sont conquis par la profondeur de sa teinte et son succès est tel qu’un nouveau type d’estampe se développe : les aizuri-e, des gravures en monochrome de bleu. Hokusai, Hiroshige et Eisen KEISAI (1790-1848) l’utilisent beaucoup dans leurs œuvres.

De l’ukiyo-e au shin hanga

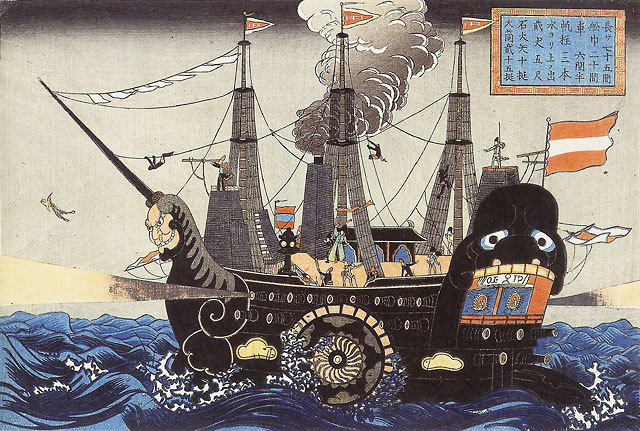

En 1853 et 1854, les États-Unis imposent au Japon d’ouvrir ses portes aux étrangers en envoyant des canonnières cuirassées commandées par le commodore Perry mouiller dans la baie d’Edo. L’évènement engendre un profond bouleversement de la société japonaise, conduisant à la chute du shogunat Tokugawa en 1868 et à l’avènement de l’ère Meiji qui restaure le pouvoir impérial et lance le pays sur la voie de la modernisation.

Les estampes japonaises se retrouvent en compétition avec la photographie et l’imprimerie typographique apportées par les Occidentaux. Ces profonds changements provoquent un curieux parallèle : alors que l’art de l’ukiyo-e s’éteint peu à peu au Japon, ses œuvres voyagent hors des frontières nippones et font la joie des marchands d’art, des peintres et des collectionneurs, initiant le mouvement du japonisme dans les pays occidentaux.

Les estampes perdurent toutefois dans le paysage artistique japonais. Considéré comme le dernier grand maître de l’ukiyo-e, Yoshitoshi TSUKIOKA (1839-1892) lutte pour en préserver l’esthétique. D’autres artistes utilisent le genre pour développer de nouveaux thèmes, tel Kyôsai KAWANABE (1831-1889), reconnu comme le premier grand caricaturiste de l’histoire du Japon. Les gravures se font le reflet des mutations de la société. Vêtements et bâtiments à l’occidentale côtoient kimonos et architecture traditionnelle. Voitures à cheval et chemins de fer font leur apparition. Des sujets militaires se développent alors qu’éclatent le premier conflit contre la Chine (1894-1895) puis la guerre russo-japonaise (1904-1905).

Au début du 20e siècle, deux courants décident, chacun à leur façon, de ressusciter l’ukiyo-e : le sôsaku hanga et le shin hanga.

Sôsaku hanga signifie « estampes créatives ». Actif pendant toute la première partie du 20e siècle, le mouvement se structure à partir de 1918 avec la fondation de l’association japonaise des estampes créatives. On considère généralement la gravure de Kanae YAMAMOTO (1882-1946), Pêcheur, publiée par le magazine Myôjô en 1904, comme l’œuvre fondatrice de ce courant artistique. Le sôsaku hanga se place en opposition avec la méthode traditionnelle de fabrication des estampes, divisée entre artiste, graveur et imprimeur. S’inspirant de la conception occidentale de l’art selon laquelle une œuvre est le travail d’un artiste, les peintres du sôsaku hanga concentrent entre leurs mains toutes les étapes de la création d’une gravure. Leur mouvement est assez éclectique, s’inspirant à la fois de l’esthétique japonaise et des styles occidentaux, ainsi que des techniques de lithographies et de sérigraphie.

À l’opposé de ce mouvement, le shin hanga (« nouvelles estampes ») poursuit le système traditionnel de création d’une estampe, considérant que peintres et artisans contribuent tous à réaliser une œuvre qu’ils n’auraient pu obtenir s’ils avaient travaillé seuls. Se développant en parallèle du sôsaku hanga, il est porté par des artistes comme Hasui KAWASE (1883-1957) ou Shinsui ITO (1898-1972), qui reprennent les thèmes chers à l’ukiyo-e : paysages, vies urbaines, portraits de femmes et d’acteurs, mais avec une touche plus moderne, s’inspirant de la perspective occidentale et des jeux d’ombres et de lumières.

Malgré leurs philosophies différentes, le sôsaku hanga et le shin hanga ont une chose en commun : ils s’éloignent tous les deux de l’aspect populaire et bon marché de l’ukiyo-e.

De nos jours, certains artistes et artisans continuent de perpétuer l’art des estampes. La Fondation ADACHI forme graveurs et imprimeurs aux techniques traditionnelles, travaillant à la fois à réaliser de nouveaux tirages d’œuvres anciennes et à créer des planches modernes avec des artistes contemporains. Ces gravures sont avant tout des œuvres d’art. Les estampes ont perdu leur statut d’images à la portée de tous, destinées au peuple, pour orner aujourd’hui les murs des musées et des collectionneurs. Mais, quel que soit leur statut, elles fascinent toujours autant.

Sources :

Nelly DELAY, L’estampe japonaise, Hazan, 2018

Brigitte KOYAMA-RICHARD, Les estampes japonaises, Scala, 2014

http://expositions.bnf.fr/japonaises/

Bonjour, je voulais vous remercier pour l’article que je viens de lire. Il m’a replongé dans mon premier amour pour le japon. L’article est très bien fait et il plonge le lecteur dans les différentes évolutions de l’art des estampes. Félicitations continués comme ça.

Bonjour et merci de nous lire. Merci pour ce retour qui fait toujours plaisir 🙂 A janvier pour un 3ème article sur les estampes.