Rencontre avec Paiheme Studio pour un voyage onirique au Japon

Pierre-Marie Postel, 25 ans, est un jeune illustrateur freelance français. Basé à Caen, il ouvre le Paiheme Studio en 2018 et travaille maintenant pour de nombreux clients. Du professionnel qui souhaite dynamiser son restaurant avec une carte ou une peinture murale originales, au particulier qui cherche des posters, des affiches, des stickers ou des coques de téléphone qui se démarquent, Pierre-Marie Postel s’est fait une place dans le milieu grâce à son univers sans limites. Journal du Japon vous emmène à la rencontre de cet artiste et de ses œuvres aux multiples influences.

Journal du Japon : Bonjour Pierre-Marie et merci de nous consacrer un peu de ton temps. Pour commencer, quel a été ton parcours pour devenir illustrateur et développer le studio Paiheme ?

Pierre-Marie Postel : Hello Journal du Japon. J’ai commencé à travailler en indépendant pendant mes études à l’école Brassart à Caen et j’ai attendu l’obtention de mon diplôme avant de pouvoir m’y consacrer à plein temps. C’était une formation répartie entre une année de prépa (manaa) et une licence qui mélangeait apprentissage du dessin, communication visuelle et design graphique.

À la fin de ma dernière année d’étude en 2018, je commençais à recevoir régulièrement des propositions de travail. Parallèlement, un projet final plus abouti et plus professionnalisant était demandé pour le diplôme. Je me suis servi de cette opportunité pour poser les bases du studio Paiheme, qui était initialement davantage une marque, et ce projet de fin d’étude a été une sorte de transition douce entre l’école et le freelance à plein temps.

Aujourd’hui les choses ont continué d’évoluer mais le concept reste le même depuis : faire voyager les gens dans un univers asiatique que j’essaie de faire grandir au fil des jours.

Ton univers est particulièrement marquant par son côté vintage, comment as-tu construit ce style ? As-tu des influences particulières ?

J’ai toujours été inspiré par les codes issus du vintage. Ce style a d’abord été le reflet d’inspirations dont je souhaitais obtenir les mêmes résultats graphiques. Notamment la publicité japonaise des années 60 et 70. La première fois que j’ai essayé d’intégrer ces influences japonaises vintage c’est lorsque j’ai réalisé mon premier CV illustré fin 2017. Je voulais absolument un stage chez un illustrateur pour ma 3e année d’étude. J’avais décidé, sur un coup de tête, que réaliser un mix entre un CV et une lettre de motivation entièrement dessiné était la méthode la plus adéquate et sûrement la plus logique. Il m’a fallu un weekend complet pour en venir à bout. Au final, c’était plus naturel que d’écrire une véritable lettre de motivation. Depuis, je n’ai jamais arrêté ce style, et apprendre à décortiquer et analyser des mouvements graphiques plus anciens me fascine. Essayer de les intégrer à mon dessin avec une mise en page actuelle est devenu mon exercice préféré.

J’étais fasciné par l’univers de Stéphane Casier lorsque j’ai réalisé mon CV et comme je voulais à tout prix qu’il m’embauche pour le stage, j’avais tout misé sur cette présentation. Au final, j’ai fini chez Metastazis Studio et j’en suis que plus content. Ça a été une expérience ultra enrichissante et ce stage a été la confirmation totale que je voulais devenir un illustrateur, idéalement indépendant, au service des groupes de musiques et des films que j’adore.

Parmi mes inspirations du début, on peut retrouver Yeaaah Studio, Ugo Gattoni, Mc Bess, Metastazis, Fortifem, Gustave Doré ou P. Druillet pour les Français et K. Otomo, I. Asano, H. Anno pour les Japonais. Aujourd’hui, malgré la prépondérance de la culture japonaise dans mes œuvres, mes inspirations sont beaucoup plus diverses : Ardneks, Mr Misang, Dave Arcade, Hiroshi Nagai…

Pourquoi avoir choisi de dessiner sur le thème du Japon ?

Le Japon est venu d’une manière très naturelle. D’abord les mangas quand j’étais petit, puis les Ghibli et les jeux vidéo (Résident Evil 4, Zelda A Link To The Past) et enfin les animés et la musique Citypop un peu après. Lorsque j’y suis allé la première fois, ça a été un coup de foudre absolu et c’est en y retournant que j’ai su que je voulais parler de cette culture-là à tout prix. Depuis, je n’ai pas eu envie d’arrêter et je suis dans un challenge où je dois me renouveler constamment. J’ai envie de voir jusqu’où ça peut aller.

La nourriture et l’univers du gaming reviennent régulièrement dans tes œuvres, pourquoi ?

Ce sont deux pans de la culture qui m’ont le plus marqué lors de mes voyages au Japon. Je ne suis pas spécialement un grand joueur de jeux vidéo mais leurs salles d’arcades ont été un choc. Pareil pour la nourriture. La première fois que j’ai déambulé dans Shinsekai à Osaka, le coup de cœur fut immense. Tsukiji Market à Tokyo également. D’ailleurs, la fermeture définitive de l’ancien Tsukiji Market et de la première salle Sega m’ont beaucoup peiné dernièrement.

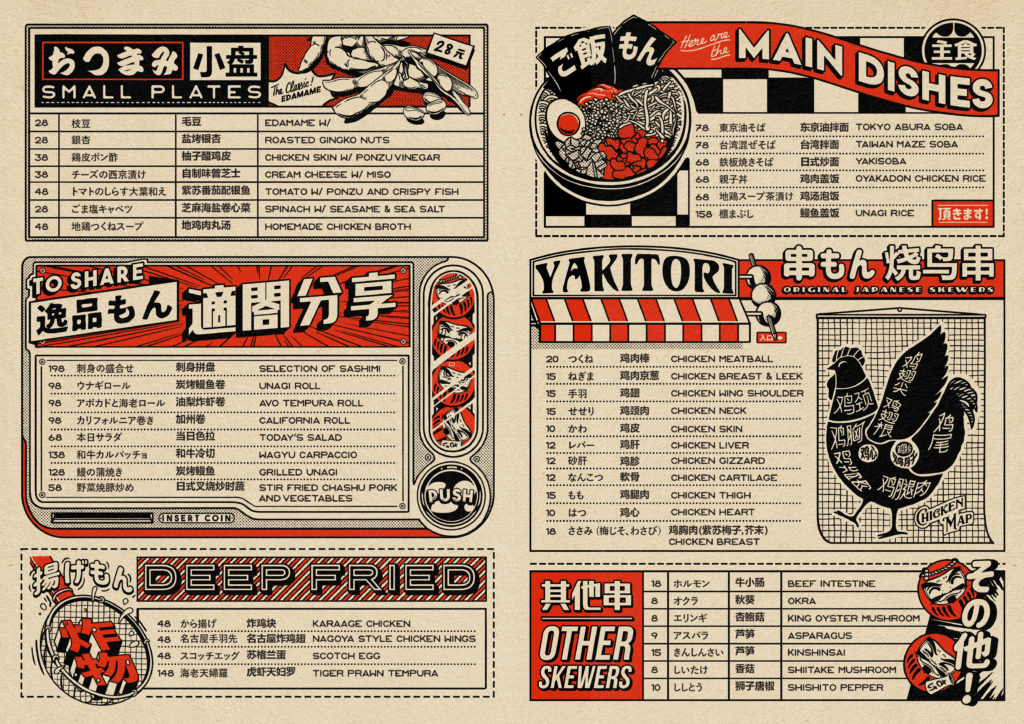

- Torisho Restaurant à Kiev en Ukraine ©Paiheme

- Menu d’un restaurant japonais à Pékin en Chine ©Paiheme

Quels sont les outils que tu utilises pour travailler ?

Avant tout, des plantes et une multitude de bouquins de références, mais aussi des figurines, un crâne, un Rilakkuma et des avions à échelle réduite. Et beaucoup d’œuvres d’artistes que j’aime sont disposées sur les murs. Un bon environnement où l’on se sent bien est primordial pour travailler.

Sinon, pour dessiner, je commence régulièrement par un croquis au crayon à papier sur une simple feuille. Je le scanne et ensuite je travaille un croquis plus abouti sur mon PC. Sur ce dernier, je travaille avec une grande tablette graphique à écran Wacom Cintiq. Ça me permet de travailler de façon rapide et spontanée avec de grands gestes mais aussi d’aller dans les détails quand il faut être minutieux et plus patient. J’utilise également un Ipad Pro quand je veux travailler dans mon lit et que je suis trop feignant pour en sortir. Rires.

Les couleurs tiennent un rôle important dans tes œuvres, comment les choisis-tu et les travailles-tu ?

À la base, je dessinais tout en noir et blanc. Je n’utilisais jamais de couleurs car je trouvais que cela interférait avec l’interprétation qu’on pouvait avoir d’une œuvre. Mais au final guider l’œil de la personne qui regarde vos images est bien plus intéressant.

Je me suis tourné encore une fois vers les publicités japonaises des années 60 et 70. J’ai regardé quelles étaient les tendances de couleurs dominantes et c’est de là notamment qu’est venue l’utilisation régulière du orange par exemple. Le orange est une couleur idéale pour s’adresser à un public féminin comme masculin : elle est chaleureuse, lourdement chargée en iconographies vintages et est rapidement perçue par l’œil.

Plus largement, je définis une couleur dominante pour une illustration et ensuite, je cherche des couleurs complémentaires qui viendront s’ajouter pour équilibrer les rapports de force entre ces couleurs. Par exemple, dans un dessin en noir et blanc on dit qu’on joue avec des espaces positifs et négatifs, c’est un peu la même chose lors de la colorisation, il s’agit d’équilibrer des zones afin de pouvoir comprendre une image et sa composition tout en amenant une part d’esthétique.

Chez Journal du Japon, nous aimons particulièrement la série Black & Orange, peux-tu nous expliquer comment ont été construites ces illustrations ?

Je suis ravi qu’elle vous plaise car cette série d’illustrations a été l’une des plus éprouvantes à réaliser ! En 2018, je commençais à regarder régulièrement du contenu à propos d’entrepreneurs qui partaient vivre en Asie du Sud-Est (Vietnam, Thaïlande…) puisque cela permettait non seulement de découvrir une nouvelle culture et de travailler à moindre coût. Du coup, c’est ce que j’ai fait et fin septembre j’arrivais à Hanoï au Vietnam.

Une semaine plus tard débutait l’annuel Inktober. Un challenge issu des réseaux sociaux (et de l’initiative de Jake Parker plus précisément) durant lequel les dessinateurs tentent de réaliser un dessin par jour durant le mois d’octobre.

Ma série Black & Orange est donc née durant l’Inktober. Comme je devais optimiser mes journées afin de pouvoir voyager en même temps, j’ai dû relier tous mes dessins avec une cohérence graphique et une direction artistique similaire pour me limiter dans mes choix et éviter de me disperser. L’idée était simple : créer une fausse publicité japonaise pour chaque jour de l’Inktober. C’est dans ce soucis de temps et d’efficacité qu’est née cette série.

Au bout du 17ème dessin (ce qui me prit en réalité en tout 20 jours au lieu de 17), j’ai décidé d’arrêter afin de profiter pleinement de mon périple. Sur le coup je ne m’étais pas rendu compte que je pourrais utiliser plus tard ces dessins pour des collaborations ou la boutique en ligne du studio Paiheme. Avec du recul, l’Inktober fut un exercice formidable même s’il a été très dur de le faire jusqu’au bout. Cela a été un très bon investissement en temps et en efforts.

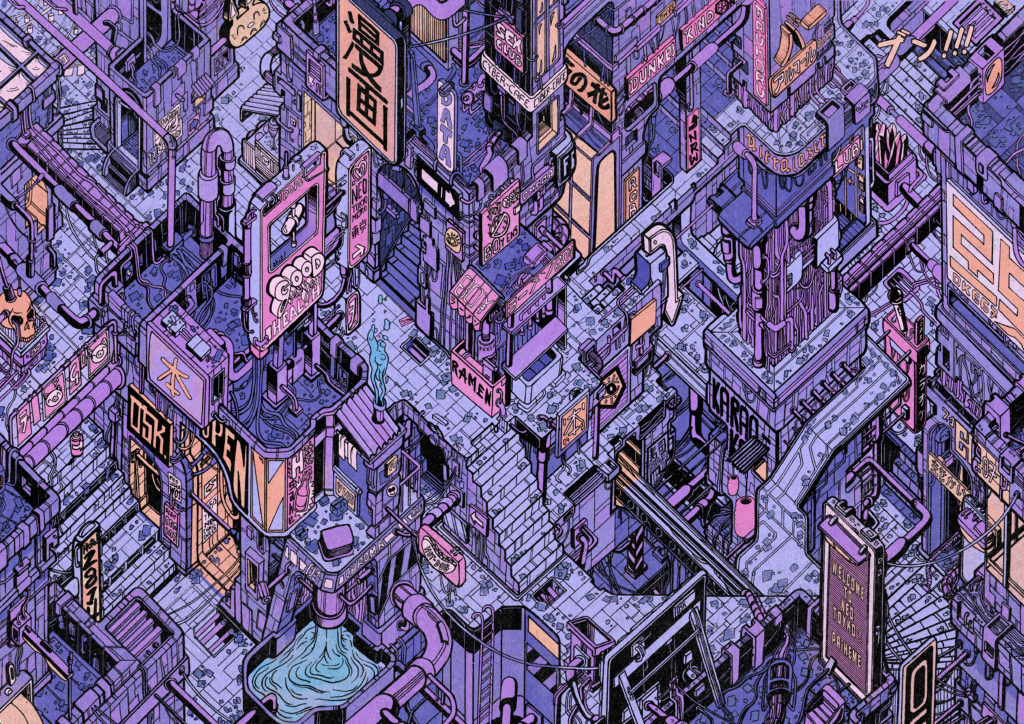

Nous aimons aussi particulièrement les différentes Neo Tokyo par leur surcharge esthétique. Tu sembles nous présenter la capitale japonaise comme une ville-labyrinthe ultra connectée et industrielle, est-ce la représentation que tu as de Tokyo ?

Plus la ville est grande, plus elle est remplie de diversité et donc d’une multitude d’éléments, d’environnements et de cultures toutes aussi variées. Les dessins de paysages urbains sont de loin mes préférés car on peut y intégrer tous les éléments que l’on souhaite et cela restera cohérent.

En réalité, je ne vois pas la Tokyo actuelle de cette manière car ce qui m’a le plus marqué, ce sont ses petites rues extraordinairement calmes à deux pas de ses grands axes bourdonnant d’activité. Ses petits restaurants cachés et ses magasins décrépis dans des impasses remplies de plantes bien entretenues. Shimokitazawa est de loin mon coup de cœur et j’avais beaucoup apprécié y rester une semaine pour essayer de vivre un peu à la japonaise.

Au final c’est plutôt un mix de mes inspirations cyberpunk et un hommage perpétuel à Akira qui me poussent à représenter Tokyo de cette manière. Je crois que je n’aimerais pas vivre dans une ville pareille mais je meurs d’envie d’en arpenter les rues.

Peux-tu nous présenter une de tes créations en nous expliquant leur histoire et les choix de compositions ?

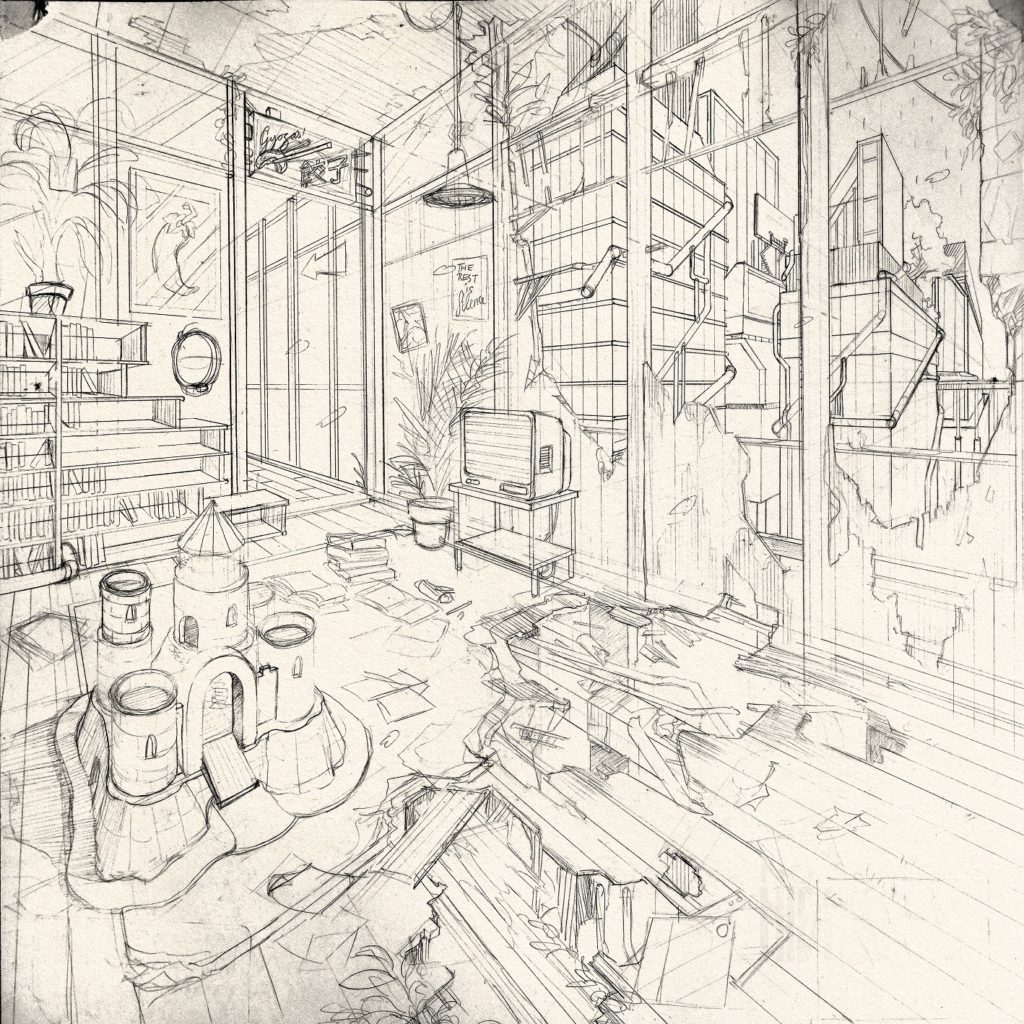

Je peux vous présenter la pochette de l’album Highwires pour le groupe No Season que j’ai réalisé un peu plus tôt l’année dernière. Un groupe de musique de Metz m’a contacté afin que je réalise la pochette de leur premier album physique. La majeure partie de l’esthétique du groupe est basée sur le Japon et l’idée était de faire un décor urbain aux influences Neo-Tokyo de Otomo avec le traité graphique réaliste de Inio Asano (Oyasumi Punpun). L’album était chargé de nostalgie. Cela m’a donné l’idée de dessiner une chambre délabrée dans laquelle je pouvais intégrer des éléments liés aux textes des morceaux ainsi que de vraies références liées aux membres du groupe. L’aspect détérioré de la chambre permettait d’exprimer le temps qui passe et le changement. Le dos de l’album correspond à la tracklist présentée sous forme de VHS qui font référence à la bibliothèque présente sur la pochette. Comme si en regardant l’image de plus près, on en découvrait davantage sur l’album.

- No Season – Highwires ©Paiheme

- No Season – Highwires ©Paiheme

- No Season – Highwires ©Paiheme

En termes de dessin, l’album se devait d’être sombre avec une seule source de lumière, celle de la télévision au centre. L’architecture, la manière dont la lumière découpe la pièce et les lignes de fuite de la perspective ramènent toutes l’œil au centre sur la télé. Elle est tournée vers la gauche et sa lumière vers le bas. De la sorte, cela crée une diagonale dans la composition du dessin (avec le logo en plus en haut à droite). Dans la lecture d’une image, l’œil associe la progression à une flèche qui monte vers le haut (pour l’élévation) et vers la droite (par rapport au temps, comme dans une frise chronologique). L’idée, en plaçant la télé ainsi était de la montrer comme si elle tournait le dos au futur en n’éclairant que le petit château qui fait référence à l’enfance et donc au passé.

Tu as commencé à créer des bornes d’arcade en papercraft (maquette en carton) cette année. Comment t’es venue cette idée ?

Pendant le confinement j’ai remarqué que de nombreuses personnes cherchaient des façons de s’occuper. À cela, beaucoup d’artistes autour de moi mettaient leurs dessins en ligne sous forme de coloriages mais nombreux sont ceux qui proposaient cette même activité. J’ai eu envie de mettre la main à la patte mais d’une manière différente.

La borne d’arcade en papercraft a donc été le fruit d’une réflexion : comment les gens pouvaient-ils se divertir pendant une heure et en plus avoir gratuitement un petit bout de mon univers chez eux ? La réponse tenait en l’origami. Cela était cohérent avec mes inspirations japonaises et comme c’était un élément emblématique de la culture électronique, l’idée était toute trouvée. D’autant plus que sa forme rendait l’objet facilement constructible pour des enfants.

Pour aller plus loin, deux autres ont été ajoutées à la série et une dernière, toute vierge, afin de pouvoir la customiser soi-même. J’ai reçu beaucoup de photos mettant en scène les bornes avec des figurines, j’étais super content. En tout les papercrafts ont été téléchargés plus de 15 000 fois ! Vous n’imaginez pas à quel point cela m’a fait plaisir.

As-tu de futurs projets en tête pour le studio Paiheme ?

J’ai beaucoup de projets en tête pour le futur et j’aimerais bien commencer à constituer une petite équipe. C’est mon prochain challenge pour ainsi dire. Mais dans l’immédiat, tout ce que je souhaite c’est repartir à Tokyo pour dénicher de nouvelles figurines et références pour mes dessins. J’ai hâte qu’on puisse voyager à nouveau !

Merci à Pierre-Marie pour cette rencontre. Nous souhaitons un bel avenir au studio Paiheme et nous suivrons de près son évolution ! Si l’univers de cet artiste vous plaît, rendez-vous sur son compte Instagram et sa page Facebook pour découvrir toute l’étendue de son travail.