De la fiction à la réalité : Sing Yesterday for Me et les freeters

Les œuvres issues de la culture populaire peuvent avoir beaucoup à nous apprendre sur la société japonaise. Parfois elles le font de façon très directe (Real, Perfect World, A Silent Voice, Moi Aussi…), mais le plus souvent ces fragments de savoir sont présents en filigrane. C’est par exemple le cas de Sing Yesterday for Me, qui aborde assez ouvertement la question du freeter. Vous ne savez pas ce que c’est ? Ça tombe bien, on va en parler ! Vous connaissez déjà ce mot bizarre ? Mais savez-vous vraiment quelle réalité il cache ?

Avant de se friter avec les freeters…

Sing Yesterday for Me est au départ un manga en onze tomes de Kei TOUME qui a été publié au Japon entre 1995 et 2015 (et entre 2003 et 2016 en France, chez Delcourt) avant d’être adapté en anime au printemps dernier. On y suit la vie amoureuse de Rikuo Uozumi, un jeune homme qui travaille dans un konbini, ces petites supérettes japonaises ouvertes vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Celui-ci est tiraillé entre Shinako Morinome, dont il est tombé amoureux à l’université, et la jeune Haru Nonaka, qui est éperdument amoureuse de lui.

Mais au-delà de ce triangle amoureux touchant, même si légèrement simpliste, la série révèle une réalité sociale qui perdure en réalité depuis la seconde moitié des années 80, celle du freeter. En effet Rikuo et Haru, notamment, appartiennent à cette catégorie particulière de travailleurs, sous des formes légèrement différentes. Cette situation professionnelle, bien que relativement discrète, occupe une place centrale dans le récit en offrant par exemple aux différents personnages un carrefour, un lieu de rencontre, sous la forme de la supérette dans laquelle travaille Rikuo. Le rappel permanent à leur position sociale, celle de jeunes qui vivent en marge de la société, que ce soit par choix ou non, fait donc de Sing Yesterday for Me un outil privilégié pour approcher le freeter, sa pluralité et son histoire.

Afin de mieux comprendre les implications de cette forme de dissidence, il est avant tout important de connaître deux grandes spécificités de l’emploi au Japon : le modèle de l’emploi à vie et l’embauche post-universitaire groupée. Prenons d’abord le temps de les définir rapidement, afin d’en comprendre les implications…

L’emploi à vie est un modèle de gestion des ressources humaines né dans les années 1910-1920 afin de lutter contre la mobilité excessive du personnel qualifié en leur offrant une certaine garantie de l’emploi, une progression de la rémunération à l’ancienneté et une prime de départ proportionnelle au nombre d’années travaillées. De nos jours, l’emploi à vie se repose sur trois piliers : le syndicalisme d’entreprise, la rémunération à l’ancienneté et la garantie tacite de faire toute sa carrière au sein de la même entreprise. Généralement qualifiés de « vrais employés » (ou seishain (正社員) en japonais), ces salariés sont recrutés durant la quatrième et dernière année d’université, durant laquelle les étudiants se consacrent majoritairement à la recherche d’un emploi (appelé shūshoku katsudō (就職活動) mais qui peut aussi s’abréger shūkatsu). Cette méthode possède de nombreux intérêts pour les entreprises, qui s’assurent de recruter et de sécuriser les futurs actifs les plus prometteurs le plus tôt possible en distribuant des promesses d’embauche à des jeunes qui ne sont pas encore diplômés. Cela permet également de compresser les frais de formation, puisque les nouveaux éléments entreront dans l’entreprise en même temps (généralement en avril) et seront donc formés tous ensemble plutôt qu’individuellement avant d’apprendre le travail sur le tas. Il s’agit de l’embauche post-universitaire groupée.

En contrepartie, cette méthode génère une pression considérable sur les étudiants, qui doivent absolument trouver un employeur avant la fin de leur quatrième année d’université, ce qui représente une source de stress non négligeable, d’autant que la compétition a lieu à l’échelle nationale. De plus, le fait que l’entrée dans l’entreprise se fasse de façon groupée, à date fixe, interdit l’échec. En effet il faudra alors attendre un an avant de pouvoir retenter sa chance et espérer intégrer le modèle de l’emploi à vie, tout en se retrouvant face à une concurrence plus jeune qui n’aura pas à justifier son échec de l’année passée et le trou béant d’un an dans son CV…

I did it my way…

C’est ici qu’interviennent ceux que la revue From A (de la société spécialisée dans la recherche d’emploi Recruit) identifiera pour la première fois sous le terme freeter en 1987. Composé en contractant le mot anglais « free » et le mot allemand « arbeiter », il désigne les jeunes de 15 à 35 ans, étudiants et épouses exclues, ayant rejeté le modèle dont dépendaient leurs parents afin de profiter de la vie plutôt que de faire carrière, allant de petit boulot en petit boulot. Mais alors qu’il était au départ question d’émancipation, de volonté de « trouver sa voie », ce mode de vie extrêmement précaire s’avérera particulièrement dépendant de l’économie.

En 1990, le Japon doit faire face à un krach boursier sans précédent, né des accords du Plaza, d’une mauvaise gestion bancaire et de la spéculation boursière et immobilière. De leur côté, les entreprises doivent faire face au gonflement mécanique de leur masse salariale, du fait du vieillissement de la population et de l’une des spécificités de l’emploi à vie que nous avons précédemment évoqué, la rémunération à l’ancienneté. Ces deux éléments rendent la conjoncture difficile, à tel point que près d’une entreprise sur deux entreprend des mesures d’ajustement des effectifs, le plus souvent en réduisant le volume d’heures supplémentaires, mais aussi en se séparant d’une partie de leur personnel.

Les premiers à subir la crise économique furent évidemment les travailleurs précaires, mais les « vrais employés » y furent également exposés, signe de la gravité de la situation. En effet cela revenait à briser la garantie tacite de faire toute sa carrière au sein de la même entreprise, laquelle n’engage normalement pas seulement l’employé, mais également l’employeur. À partir de cette période, les freeters furent rapidement considérés comme une main d’œuvre peu qualifiée, peu coûteuse et jetable, ce qui renforça encore davantage leur précarité.

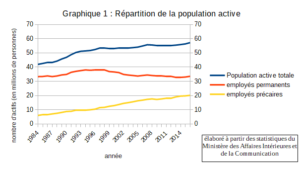

Durant les années 90, qu’on surnomme la « décennie perdue », le terme de freeter prend alors un tout autre sens du fait de la chute spectaculaire du nombre d’offres d’emploi disponibles pour les nouveaux diplômés. Alors qu’il y avait quasiment 3,5 offres d’embauche par nouveau diplômé en 1993, ce ratio est divisé par deux en à peine trois ans. Cela a pour conséquence d’exacerber la concurrence inhérente au shūkatsu, et de créer toute une nouvelle génération de freeters, cette fois-ci malgré eux. Comme souligné plus haut, échouer lors de la recherche d’un emploi est déjà rédhibitoire dans un contexte économique favorable, alors imaginez ce que cela signifie dans une conjoncture aussi mauvaise… Au final, selon Shun MARUYAMA dans son ouvrage Freeter Bōkokuron, qui questionne l’impact économique des freeters, ils sont 4,17 millions après la décennie perdue, en 2001, alors qu’on n’en recensait que 1,82 millions en 1990.

Conjuguer vouloir avec pouvoir

Au début des années 2000, alors que les banques japonaises ont épongé une bonne partie de leurs « créances sales » liées à la mauvaise gestion de leurs prêts pendant la bulle spéculative, une nouvelle forme de freeters commence finalement à apparaître, relativement proche du sens original du terme. Il n’est plus vraiment question d’un refus d’intégrer le système auquel appartenaient leurs parents, mais plutôt de se consacrer à chercher sa voie, comme c’est le cas pour Rikuo dans Sing Yesterday for Me (oui, on y revient enfin !). Il n’a bien sûr pas prévu de passer toute sa vie à travailler dans une supérette, mais se retrouve confronté à une problématique bien plus vaste que celles auxquelles ont dû faire face ses prédécesseurs. Les freeters des années 80 voulaient profiter de la vie, ceux des années 90 l’étaient pour une grande partie devenus malgré eux… Et ceux des années 2000 ? Certains savent ce qu’ils veulent faire mais que ce n’est pas à leur portée, tandis que d’autres ne savent tout simplement pas vers quoi s’orienter.

Rikuo lui se situe dans cette seconde catégorie. Il cherche à tâtons la voie qui lui conviendrait le mieux tout en étant conscient que chaque jour qui passe l’éloigne d’une situation professionnelle stable. Cela est lié au paradoxe de l’université, indispensable pour pouvoir accéder à l’emploi à vie, mais dont les enseignements ne sont pas considérés par les entreprises au moment du recrutement, puisqu’elles savent qu’elles auront à former leurs nouveaux salariés. De ce fait, les années passées à l’université sont parfois qualifiées de « vacances du salary-man » alors qu’elles devraient préparer les jeunes à leur entrée dans la vie active. Par conséquent, nombreux sont les étudiants à devoir se trouver rapidement un projet de carrière en fin de troisième année, quitte à finalement faire un travail qui ne leur plaira pas. D’autres, plus minoritaires, font le choix de Rikuo et prennent leur temps, se cherchent.

Contrairement aux années 80, ce parcours n’est cependant plus une voie fermée, du fait de la diversification des formes d’emploi au Japon. Mais ceux qui l’empruntent se retrouvent régulièrement confrontés au décalage entre leurs compétences et celles que réclament les entreprises (puisqu’ils n’ont pas bénéficié de la formation continue fournie par l’emploi à vie), mais également à la concurrence de ceux qui ont choisi de suivre la voie de l’emploi à vie et dont la carrière ne se limite désormais plus à une seule entreprise (le troisième pilier de ce modèle, la garantie d’une embauche durable, s’étant effondré durant les années 90). Cela étant dit, la voie du freeter reste relativement efficace dans le cas de professions artistiques, comme c’est le cas pour le personnage principal de Sing Yesterday for Me. Et même s’il ne permet pas nécessairement de devenir un « vrai employé », il mène malgré tout à une plus grande stabilité et à une formation sur le tas semblable à celle de l’emploi à vie.

Les différentes étapes de ce processus sont d’ailleurs très largement visibles dans l’adaptation animée. Au départ, Rikuo ne sait pas ce qu’il aimerait faire de sa vie mais pratique la photographie comme un loisir, avec malgré tout une approche suffisamment professionnelle pour que ses clichés soient parfois utilisés pour faire des jaquettes de CDs. Il commence ensuite à travailler dans une galerie d’art spécialisée dans la photo : un projet commence alors à se dessiner. De fil en aiguille, il finit par travailler à plein temps pour un studio de photographie. Précaire et non qualifié au départ, il avance d’opportunité en opportunité, se formant au fur et à mesure, avant de finalement atteindre une position stable. Bien entendu, le parcours qui est ici dépeint est particulièrement idéalisé, et nombreux sont ceux qui se retrouvent coincés avant même de commencer à avancer, paralysés par la peur de ne pas être à la hauteur, ou d’être déçu par le décalage entre leurs attentes (souvent très hautes) et la réalité.

Et les femmes, dans tout ça ?

De son côté, Haru représente une sorte de freeter « malgré elle », qui a dû quitter le circuit scolaire alors qu’elle n’a pas dépassé le lycée. Elle ne possède pas de vision de sa carrière et travaille pour gagner sa vie, mais ne vise pas un emploi « qui lui plairait », comme c’est le cas avec des personnages comme Rikuo. Sa situation ne lui offre pas vraiment de perspective d’évolution, et ne lui servira pas à accéder à un autre travail plus intéressant. D’une certaine façon, Haru est symptomatique du monde du travail japonais où, malgré la loi pour l’égalité des chances de 1986, il reste malgré tout bien plus difficile pour une femme de faire carrière sous l’égide de l’emploi à vie. En 2017, le Ministère de la santé, du Travail et des Affaires Sociales relevait que 56,1 % des femmes occupaient des emplois précaires, contre 21,3 % des hommes.

Bien qu’officiellement interdite, cette discrimination se retrouve d’ailleurs sous bien des formes dans bien des aspects des entreprises nippones, et a d’ailleurs longtemps eu un impact sur l’embauche des étudiantes universitaires, les recruteurs étant particulièrement réticents à embaucher de jeunes femmes qui risqueraient de partir en congé maternité, laissant leur poste vacant. Sans que cela soit excusable, cela peut être compris à travers le prisme du système d’emploi japonais que nous avons décrit plus haut. Celui-ci n’offre que peu ou pas de main d’œuvre disponible et déjà formée pour remplacer la femme en question, ce qui conforte le point de vue sexiste qu’au moment de l’embauche, il vaut mieux choisir un homme plutôt qu’une femme, à compétences égales.

En miroir à cela, le Japan Institute of Life Insurance (JILI) relève également que le droit au congé paternité n’était exercé que par 6,16 % des hommes en 2018, et bien souvent pour des durées inférieures à une semaine dans l’écrasante majorité des cas (au Japon, il est possible de prendre un congé parental jusqu’au premier anniversaire de l’enfant, voir plus selon les circonstances, et qui s’adresse théoriquement autant aux hommes qu’aux femmes), beaucoup d’entre eux craignant qu’une absence trop longue ait un impact négatif sur leur carrière. Cela étant dit, il y a fort à parier que la situation évolue à l’avenir, du fait d’une fluidification (et d’une précarisation) du marché du travail japonais. Pour en savoir plus sur les problèmes rencontrés par les femmes au Japon et l’évolution plutôt mitigée de leur situation, vous pouvez vous référer à notre dossier de 2016 qui leur est dédié (en deux parties, ici et ici).

Le terme freeter, que les amateurs de japanime avertis ont sans doute pu croiser à plusieurs reprises, peut paraître simple à comprendre de prime abord. Mais il couvre en fait un ensemble de réalités et de sous-problèmes aux formes diverses, qui ne peuvent s’appréhender qu’à travers l’histoire que cette catégorie de travailleurs précaires a traversé. Si devenir un freeter était à l’origine un choix, voire même un privilège, comme c’est le cas pour Rikuo qui s’offre une période moratoire avant de vraiment s’engager dans le marché du travail, la situation n’est par la suite plus si évidente. Car aux semblables de Rikuo se mêle toute une population qui n’a pas vraiment eu le choix, qu’on pourrait rapprocher de la situation de Haru.

Publié à cheval entre la décennie perdue et les années 2000, Sing Yesterday for Me, à travers sa comédie romantique somme toute assez classique mais très agréable à regarder, reflète avec intelligence l’histoire des freeters. Ce terme au final beaucoup trop vague regroupe à la fois des idéalistes à la recherche de l’emploi parfait comme Rikuo, mais aussi d’autres bien moins chanceux qui, à l’image de Haru, se sont retrouvés marginalisés et n’ont que peu d’espoirs de retrouver une situation stable un jour.