Kinotayo 2017, partie 2 : MATSUI, dernier rempart avant la débâcle

Voilà maintenant trois années consécutives que Journal du Japon se rend au Kinotayo à Paris pour faire le point sur le cinéma contemporain japonais, et force est de constater lors de cette douzième édition que le festival perd de sa superbe d’année en année. Lors de notre premier retour sur la sélection 2017 et de notre critique de Perfect Revolution – film en compétition cette année – nous émettions d’ores et déjà certaines réserves au sujet du palmarès et de la capacité du festival à se placer comme représentant honnête de l’état du cinéma contemporain japonais.

Ces critiques auraient été de simples regrets si le festival n’avait pas fait preuve de sérieuses lacunes en matière de sélection. Entre un énième documentaire sur un personnage atypique à Fukushima et de nombreux films trop sirupeux pour contenter les plus exigeants, il va sans dire que cette édition avait son lot de déceptions. Il est toutefois de rigueur d’admettre que des films tels que Rage de LEE Sang-Il ou Tokyo Night Sky is Always the Densest Shade of Blue de ISHII Yuya ont constitués d’agréables surprises. De même, si l’absence l’an dernier de A Bride for Rip Van Winkle de IWAI Shunji – réalisateur définitivement boudé en France – s’avérait aberrante, le Kinotayo compense cette année ses erreurs passées avec la sélection de Japanese Girls Never Die de MATSUI Daigo, l’un des cinéastes japonais les plus prometteurs du moment.

Nous reviendrons plus en détail ultérieurement sur Rage de LEE Sang-Il et Documentary of NMB48 : Raise your arms and twist de FUNAHASHI Atsunashi au cours d’articles dédiés, terminons donc tout d’abord notre tour d’horizon de la programmation de cette douzième édition du Kinotayo.

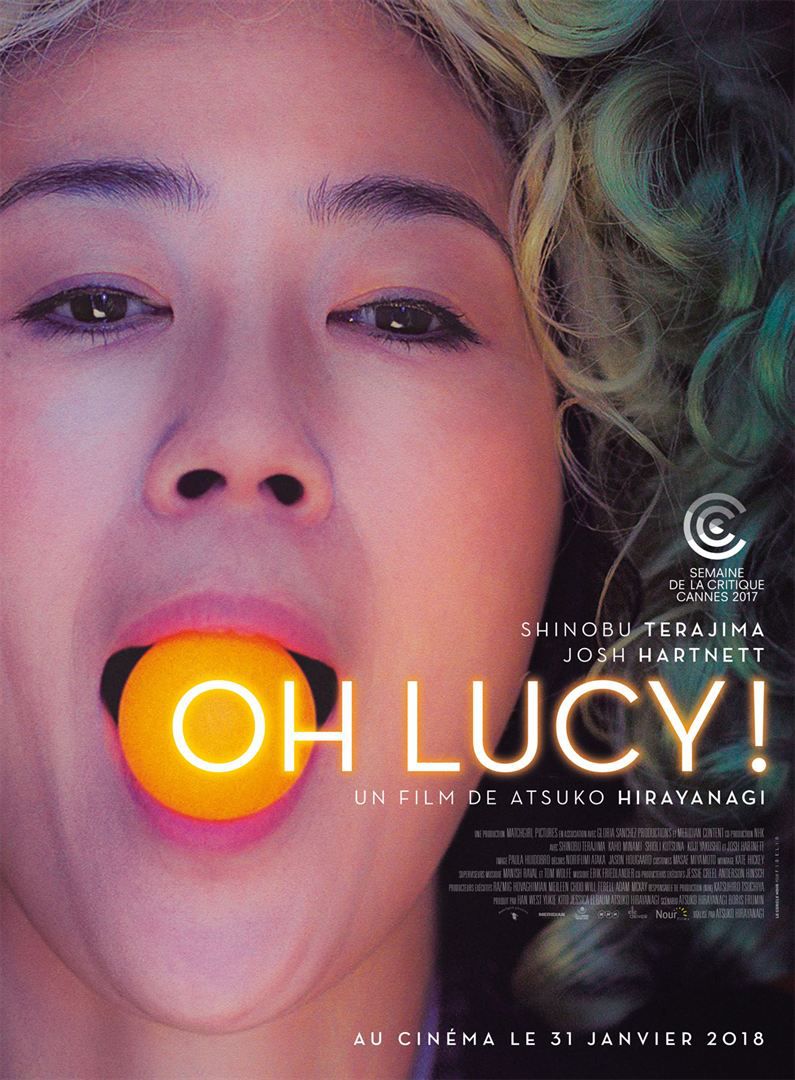

Oh Lucy! : L’Herbe est plus verte chez Josh HARTNETT

Après un passage par la Semaine de la Critique pendant le Festival de Cannes, Oh Lucy de HIRAYANAGI Atsuko s’annonçait comme le film grand public de ce Kinotayo 2017. En adaptant son propre court-métrage de fin d’études ayant raflé une trentaine de prix dans des festivals internationaux, HIRAYANAGI Atsuko signe avec Oh Lucy! son premier long métrage. Avec une intrigue se déroulant entre les États-Unis et le Japon, Oh Lucy! possède ce caractère biculturel qui n’est pas sans rappeler Map of the Sounds of Tokyo de Isabel COIXET ou Lost In Translation de Sofia COPPOLA. Le film suit les aventures de Setsuko – a.k.a. Lucy – quittant Tokyo pour le Sud californien à la recherche de sa nièce Mika et de John, son professeur d’anglais duquel elle s’est éprise.

Malgré la présence de KUTSUNA Shiori, la véritable qualité d’Oh Lucy! réside dans son casting. Grâce à la présence d’une TERAJIMA Shinobu emplie de sincérité et d’un Josh HARTNETT dont la classe et la prestance ne finiront jamais de nous étonner, le film d’Atsuko HIRAYANAGI surprend par sa crédibilité. De surcroît, ayant fait ses études aux États-Unis, la réalisatrice se sert de ses expériences pour apporter un certain réalisme dans les interactions entre Japonais et États-Uniens.

Cependant, si dans sa propre vie HIRAYANAGI Atsuko a pu trouver aux États-Unis un paradis lui ayant permis de fuir la morosité de son Japon natal, le traitement cinématographique de cette histoire aux allures de « l’herbe est plus verte ailleurs » semble un peu facile. Si KIKUCHI Rinko quittait un Tokyo grisâtre pour un Minnesota tout aussi grisâtre dans Kumiko, the Treasure Hunter de David ZELLNER, Setsuko nous mène, quant à elle, vers une Californie ensoleillée recouverte d’un étalonnage des plus clichés lorsque l’on traite des régions sud des États-Unis. Bien que le troisième acte du film vienne apporter un peu de couleurs dans cette ville qu’est Tokyo, Oh Lucy! reste un film grand public qui porte en lui toutes les facilités scénaristiques que cela implique.

Soleil d’Or ex aequo de ce Kinotayo 2017, Oh Lucy! sortira le 31 janvier sur les écrans français grâce à Nour Films.

Japanese Girls Never Die : La Mélancolie d’Haruko Azumi

Après les sublimes Our Huff and Puff Journey et Wonderful World End, MATSUI Daigo revient avec Japanese Girls Never Die – auquel nous préférerons désormais le titre Haruko Azumi is Missing – et signe l’un des films les plus touchants de cette édition du Kinotayo, mais aussi du cinéma japonais de ces dernières années. Porté par un casting cinq étoiles, on note notamment le retour tant attendu de l’actrice AOI Yū dans un rôle principal lui permettant de livrer une des performances les plus touchantes de sa carrière. De la même manière, TAKAHATA Mitsuki réalise l’exploit de rendre attachant et attendrissant un personnage de fille extravertie au style fantasque, là où KOMATSU Nana nous avait laissé de profonds stigmates dans l’exécrable Destruction Babies.

À la manière de ses films précédents, MATSUI Daigo affirme son statut de réalisateur au montage millimétré et au propos chiadé. Aidé par la chronologie éclatée qu’il met en place, il compose une véritable ode féministe au travers d’un portrait désenchanté – et néanmoins empli d’espoir – de femmes japonaises. Haruko Azumi, une jeune employée de bureau de 27 ans, disparaît mystérieusement un jour. Peu à peu, son portrait devient viral après qu’un groupe de street-artists ait choisi d’utiliser son avis de recherche comme pochoir. Bien qu’atypique dans la filmographie du réalisateur, Haruko Azumi is Missing traite malgré tout des milieux estudiantins que MATSUI Daigo affectionne. Coïncidant étrangement avec la disparition de la jeune femme, un gang de lycéennes se met à sévir en ville, décidant de prendre leur revanche sur tous les hommes croisant leur chemin.

En moins de deux heures, le réalisateur questionne la place de la femme dans le Japon contemporain, mais s’interroge aussi sur le pouvoir que l’art et les réseaux sociaux peuvent avoir, notamment vis-à-vis de l’émancipation de ces dernières. Au travers de Haruko Azumi, MATSUI Daigo suit ces femmes ne pouvant se résoudre à une société leur ayant taillé un chemin à suivre passant irrémédiablement par le mariage et le fait d’avoir des enfants.

Enfin, Haruko Azumi is Missing est aussi un portrait générationnel. Chez elle, Haruko voit quotidiennement sa mère tenter d’entretenir sa grand-mère sénile alors que son mari est totalement inactif. Que cela passe par une simple « guerre de la télécommande » ou par son manque d’implication domestique, Haruko brise à sa façon le conformisme familial. A contrario, Haruko se confronte lors de ses pérégrinations à des générations plus jeunes qui s’avèrent tout aussi désenchantées que la sienne, à l’instar de l’innocence brisée d’une jeune fille de sept ans ou de lycéennes trouvant leur liberté dans un certain nihilisme vis-à-vis de la société.

En somme, MATSUI Daigo livre ici le film le plus conséquent de sa jeune carrière qui s’avère être un véritable chef-d’œuvre du cinéma contemporain japonais. Injustement reparti sans récompense du Kinotayo 2017, le film atteste que le réalisateur est définitivement l’un des plus prometteurs de ces dernières années. On regrettera par ailleurs que les mouvements féministes occidentaux préfèrent faire l’éloge de films artistiquement insignifiants comme Wonder Woman de Patty JENKINS plutôt que de véritables œuvres faisant preuve d’une réelle intelligence telle que Haruko Azumi is Missing. Preuve, encore une fois, que si le cinéma japonais est de plus en plus reconnu, il reste néanmoins une cinématographie minoritaire internationalement.

The Long Excuse : Un air de déjà-vu

Distribué dans les salles de l’Hexagone dans la foulée du festival, The Long Excuse est un fier représentant des films auquel il serait possible d’attribuer le « label Kinotayo ». Doté d’une fausse photographie chiadée qui s’avère finalement vide de sens, le film de NISHIKAWA Miwa n’est jamais désagréable, mais ne laisse cependant aucun souvenir impérissable. Suivant le parcours de deux maris confrontés à la mort de leurs femmes respectives dans un accident de bus, le film devait marquer le retour de FUKATSU Eri sur les écrans français après son incroyable performance dans Vers l’autre rive de KUROSAWA Kiyoshi. Cependant, les aléas routiers obligeant, celle-ci disparaît des écrans après cinq petites minutes de film, laissant ainsi le spectateur pendant deux heures avec un MOTOKI Masahiro aseptisé et un TAKEHARA Pistol tentant vainement de jouer dans un registre tire-larmes.

À l’image de son casting, The Long Excuse est un film convenu au traitement convenu et à l’organisation tout aussi convenue. Le scénario du film, écrit par NISHIKAWA Miwa elle-même et adapté de son propre roman, emprunte des sentiers éculés de la représentation du deuil au travers de ce mari égocentrique ayant perdu sa femme qu’il trompait. N’atteignant jamais les émotions souhaitées, la réalisatrice semble vouloir marcher sur les plates-bandes de son mentor KORE-EDA Hirokazu avec qui elle a commencé comme assistante-réalisatrice pour After Life. The Long Excuse met effectivement en scène une enfance qui détiendraient une innocente vérité et symboliseraient un avenir à protéger, mais n’atteint jamais la finesse de KORE-EDA.

Malgré son Soleil d’Or ex-æquo, The Long Excuse s’avère très peu aventureux, faisant parfois preuve de quelques longueurs. Si le spectateur exigeant et avisé n’y trouve qu’une indifférence jamais horripilante, le quidam pourra potentiellement y trouver un certain plaisir. Il reste néanmoins important de préciser que MAG Distribution réalise un travail important pour le cinéma japonais en France en distribuant un film qui ne possède pas de grands noms et qui n’est pas passé par des festivals significatifs en France comme le Festival de Cannes ou la Berlinale.

Close-Knit : Un sujet important pour un film insignifiant

Comme chaque année, le Kinotayo a son lot de films aux sujets « durs » dénonçant plus ou moins vivement certaines réalités. Comme chaque année, il est nécessaire de rappeler que parler de sujets importants ne garantit pas le fait de réaliser un film qualitativement bon, contrairement à ce qu’une certaine frange de spectateurs puisse penser. Sans être un affront cinématographique, Close-Knit de OGIGAMI Naoko s’avère être un film impalpable que l’on oublie plus rapidement qu’il se découvre. Deux heures durant, la réalisatrice qui a commencé sa carrière par un passage à la Berlinale en 2003 avec Yoshino’s Barber Shop, traite de l’acceptation des LGBT dans la société japonaise.

Tomo, une jeune fille de 11 ans, vit avec sa mère qui ne s’occupe quasiment pas d’elle. Alors que cette dernière la quitte une nouvelle fois pour partir avec un homme, Tomo se réfugie chez son oncle et rencontre alors Rinko, une femme transgenre, en qui elle voit peu à peu la mère qu’elle souhaitait avoir.

Avec Close-Knit, OGIGAMI Naoko tente de montrer les difficultés auxquelles Rinko se confronte dans sa vie quotidienne, mais sans que l’on sache réellement pourquoi, le film semble traiter à la volée ces questions. Bien que la dureté des propos à son encontre ou que le harcèlement scolaire d’un jeune enfant cherchant son identité sexuelle soient clairement visibles à l’écran, jamais ils ne marquent, ne choquent ou n’émeuvent. De plus, le choix de IKUTA Tōma dans le rôle de Rinko amène à se demander si un jour les personnages transgenres au cinéma pourront enfin être joués par des acteurs transgenres.

En somme, Close-Knit est un film au sujet important qui, à cause d’un traitement cinématographique qui n’ose rien, n’atteint jamais le résultat escompté. De plus, le film est alourdi par les poncifs du cinéma contemporain japonais aux allures de carte postale, allant jusqu’à la traditionnelle scène sous les cerisiers en fleur. Il faut avouer que OGIGAMI Naoko a de surcroît la malchance d’arriver dans les festivals français la même année que Jane de CHO Hyun-Hoon – mettant lui aussi en scène un personnage transgenre – qui faisait preuve d’un véritable sens de la photographie ainsi que d’une intelligence et d’une beauté assez rares.

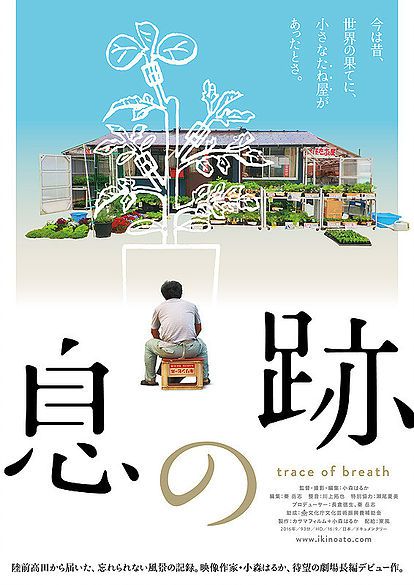

Trace of Breath : Une salade de trop à Fukushima

Que cela soit Memories of the Lost Landscape et The Horses of Fukushima de MATSUBAYASHI Yoju, Les voix silencieuses de Lucas RUE et SATO Chiho, ou encore Alone In Fukushima de NAKAMURA Mayu, il existe aujourd’hui pléthore de documentaire revenant sur la catastrophe de Fukushima et ses conséquences depuis 7 ans. Traces of Breath de KOMORI Haruka est l’un d’eux, où le spectateur suit SATO Teīchi, un vieil homme ayant tout perdu dans le tsunami de 2011, et qui aujourd’hui produit et vend ses propres semences agricoles à Rikuzentakata. Ce personnage atypique s’avère être devant la caméra de KOMORI Haruka un véritable puits de connaissance sur la nature et la région. Il a par ailleurs écrit un livre en anglais et en chinois pour partager son expérience et ses peines depuis mars 2011 ainsi que de rendre hommage aux victimes.

Bien que l’intention soit louable – aussi bien pour KOMORI Haruka que pour SATO Teīchi –, ce type de documentaire est devenu par la force des choses un véritable fléau pour le cinéma contemporain japonais. Chacun voulant aller de son petit hommage, ce qui – encore une fois – est somme toute louable, on peut voir de plus en plus de personnes, qui ne sont pas nécessairement des cinéastes, venir documenter la situation dans la région.

Le processus est bien souvent le même et les films arborent les mêmes caractéristiques en matière d’esthétisme et de forme. Dès lors, les portraits de personnes atypiques – souvent âgées – ayant choisi de rester dans région pour préserver une faune et une flore ou simplement promouvoir une agriculture locale abondent, mais sans pour autant soulever aucune question, problématique ou sujet autre que nous dévoiler ces personnes au caractère généralement bien trempé. De plus, ces documentaires semblent emprunter inconsciemment le sentier voulu par le gouvernement japonais, en occultant – ou en ne les interrogeant pas – les risques de la région.

Si ce retour ne s’applique spécifiquement à Traces of Breath, mais traite d’un ensemble de films, c’est parce qu’il devient épuisant de voir encore et toujours le même film où seuls les intervenants et « légumes plantés » changent. Pour autant, aux vues de Friends after 3.11 de IWAI Shunji – encore lui – il est possible de réaliser un documentaire intelligent, intéressant et émouvant sur le 11 mars 2011 et ses conséquences. Le problème de Traces of Breath et ses compères se situe ainsi définitivement dans leur forme et non pas leur sujet.

En somme, le Kinotayo 2017 n’offrait pas grand-chose à se mettre sous la dent pour garder un souvenir impérissable de cette édition. Malgré les fulgurances de génie signées MATSUI Daigo et LEE Sang-Il, c’est un bien triste portrait du cinéma contemporain japonais auquel nous avons assisté. Si l’on ajoute à cela une organisation et une communication qui laissent à désirer, il n’était pas vraiment étonnant de voir la salle du Club de l’Étoile rester à moitié vide. Cependant, comme nous nous refusons de dresser des retours trop négatifs, félicitons le Kinotayo pour nous avoir permis de retrouver AOI Yū et Josh HARTNETT sur les grands écrans.

un peu court voire à côté de la plaque sur « The Long Excuse ». Le personnage de Sachio est aussi complexe que détestable, son intérêt pour les enfants de Yoichi n’est qu’un bouche-trou pour combler une existence vide et dénuée de tout amour ou authentique intérêt pour quiconque, comme cela saute aux yeux quand il constate qu’un modeste routier a su trouver une femme qui va donner -à un ‘rustre’ – ce que lui n’est capable ni de donner ni de recevoir, il s’en offusque et montre son vrai visage. Sans faire aussi bien que Sway ou Dear Doctor, Nishikawa signe un film tout à fait honorable…

Honorable c’est le mot … Reste que le mot de la fin n’est pas d’une finesse remarquable. De même pour toutes les thématiques abordées, qui sont davantage racontées lorsque l’on lit le petit synopsis avant d’aller voir le film, parce qu’il ne faut pas compter ni sur la mise en scène ni sur le jeu d’acteur pour communiquer quoi que ce soit.

N’est pas Kore-Eda qui veut, et la simple annonce de cette phrase compte tenu du dernier film du cinéaste en dit long sur la qualité, ou plutôt sur l’absence de qualité – qui n’est pas en soit un si gros problème – de The Long Excuse.

« parce qu’il ne faut pas compter ni sur la mise en scène ni sur le jeu d’acteur pour communiquer quoi que ce soit » lol, affaire de ressenti. Quant à la tirade sur Kore-Eda, je ne vois pas trop le rapport ??? En quoi The third murder et The long excuse sont-ils comparables?

Depuis quand la mise en scène est affaire de point de vue ? On peut être plus ou moins sensibles ou tolérants à certains effets bien sur, mais ici ce n’est pas ce dont je parle.

Si tu est ému par un champ-contrechamp c’est ton affaire, mais tu admettera qu’il ne s’agit pas d’une fulgurance de mise en scène.

La question du jeu d’acteur est plus personnelle, mais enfin on est devant un film d’un extrême classissisme sur ce point, et sur les autres également.

Je parle de Kore-Eda car c’est depuis quelques années le japonais qui s’illustre dans la production de petits melo japonisants à l’imagerie simple mais aux thèmes efficaces. En somme exactement le terrain de The Long Excuse. Sauf que là, rien ne se produit sinon le constat d’un triste académisme.

Je n’ai pas vu les films de Daigo Matsui et je doute effectivement de leur valeurs féministes sur lesquelles je suis rarement d’accord avec l’auteur de l’article. Alors au moins nous somme à peu près d’accord sur un film x) bien que je ne l’ai pas vu ^^

« La mise en scène est selon la définition d’André Antoine (considéré en France comme le premier metteur en scène) « l’art de dresser sur les planches l’action et les personnages imaginés par l’auteur dramatique ». C’est l’ensemble de toutes les dispositions relatives à l’action, aux mouvements isolés ou concertés des acteurs, aux incidents qui doivent se produire autour d’eux, aux meubles, objets, accessoires, etc. La mise en scène, réglant les moindres détails, a pour effet d’assurer le jeu de chaque acteur et l’harmonie générale de l’exécution. On n’arrive à ce résultat qu’au prix de beaucoup d’habileté et d’expérience, par de nombreuses répétitions et la confiance mutuelle que donne aux acteurs l’habitude de jouer ensemble. » et bien évidemment aucune place là-dedans, aucune pour la subjectivité et l’appréciation. Une mise en scène est habile, académique, efficace , adjectif X, qualificatif Y, selon un schéma traduisible en équations, bien évidemment. Je me demande pourquoi les grands mathématiciens ne sont pas conviés à faire du cinéma, on s’emmerderait moins.

« Si tu est ému par un champ-contrechamp c’est ton affaire » you’re talking to me? Ne me prêtez pas des propos ou des pensées que je n’ai pas. Meeeerci beaucoup.

« enfin on est devant un film d’un extrême classissisme » et? le classicisme c’est euh … mal?

« Je parle de Kore-Eda car c’est depuis quelques années le japonais qui s’illustre dans la production de petits melo japonisants à l’imagerie simple mais aux thèmes efficaces. » eh bien ça en fait du monde qui fait du Kore-Eda, sans le savoir sans doute.

« au moins nous somme à peu près d’accord sur un film x) bien que je ne l’ai pas vu » après avoir décodé le sens de cette tirade, je me dis qu’avec tous ces posts, j’ai parfaitement perdu mon temps. Je vous laisse à vos certitudes, à la sûreté scientifique de votre bon goût et de vos jugements, surtout sur ce que vous n’avez même pas vu. Vous aurez au moins gagné une chose, la certitude que je ne viendrai plus commenter sur ce forum. Bonne soirée ou journée xxxD

Je ne vois pas trop pourquoi tu me parle de André Antoine enfin, voila une citation de André Bazin qui n’a elle aussi pas grand chose à voir mais qui à le mérite de ne pas me demander de recopier mon livre « L’un des plus grands metteurs en scène d’Hollywood, Wyler, n’a vu du cinéma italien de ces dernières années que Rome ville ouverte et du cinéma français que la Femme du boulanger, plus un ou deux films de Duvivier ou de Carné. L’inculture historique et géographique est à peu près générale dans la création cinématographique. » fais en bien ce que tu veux j’espère avoir répondu à ton intellect ;).

Le classicisme n’a rien de mal non. Seulement on ne parle pas ici de classicisme au sens ou Mizoguchi, Kubrick ou peu importe sont classique, mais au contraire d’un classicisme dans le sens ou tout ce que le film produit est exactement ce qu’on attendait qu’il produise. Un plan est filmé d’une façon parce que tous les grands cinéastes ont ainsi filmé ce type de plan par le passé. C’est bien gentil d’être classique, mais les grands auteurs classiques se sont justement affirmés comme tels en faisant des choix de mise en scène, ici, le film applique une formule, piquée à un autre cinéaste très classique.

Vu le succès de Kore-Eda en festival, oui, beaucoup font du Kore-Eda, mais non, peu l’ignorent car beaucoup cherchent à l’imiter. Certains y arrivent, The Long Excuse n’y arrive pas. D’autres ne l’imitent pas (Kurosawa) et d’autres font encore pire (Kawase) et pourtant parviennent à être sélectionnés en festival je ne réduit pas le cinéma japonais de festival (genre à part entière) à un seul type de film.

Voila ce que ça apporte d’essayer d’être sympas … Heureusement qu’il ne s’agit que d’une partie commentaire d’un site que se passe très bien d’intellectuel de bas étages, la vulgarisation ne s’adresse pas aux gens possédant comme vous une telle culture sur l’empire du soleil levant.

Je vous pris de revenir régulièrement nous éclairez de vos lumières,

Cordialement,

Un admirateur.

mh, comme un ami m’a signalé ce qui était écrit ici, voilà, ceci, histoire de faire retomber un peu la pression. Je tiens vraiment à m’excuser si vous vous êtes senti agressé. Mea culpa en grande partie. Mon ton flirtait trop avec l’ironie, et pouvait donc légitimement vous agacer voire plus. Disons que j’aurais pu et dû exprimer mes désaccords avec plus de diplomatie, ça aurait évité qu’à votre tour vous alliez euh, un peu loin peut-être. Si vous le souhaitez mais rien ne vous y oblige, contactez moi via Facebook, histoire de clarifier et surtout d’éviter d’importuner les lecteurs de passage sur ce forum. Sans rancune :).

Bonjour Nill,

Paul OZOUF, rédacteur en chef de Journal du Japon. Merci de nous avoir lu tout d’abord et d’avoir pris le temps de partager vos opinions.

J’ai suivi vos débats avec Pierre, pas inintéressant du tout sur le plan cinématographique, d’autant que vous partez de deux visions très éloignées, ce qui est toujours source d’incompréhension mutuelle – et de quelques accrochages, mais ça ce sont des choses qui arrivent, surtout entre gens passionés. Mais pour une fois, au milieu des différents, il y a des vrais points de vue sur le cinéma japonais.

Je préciserai donc que ces désaccords n’ont pas besoin d’être résolus, que l’avis de l’un n’a pas vocation à l’emporter sur l’autre et qu’il n’est pas nécessaire de convaincre pour le débat soit réussi, c’est dans l’échange des points de vue que les lecteurs pourront piocher des idées et des pistes de réflexion. Ou des envies de voir les films cités pour se forger une opinion. C’est aussi comme ça qu’est construit l’équipe de Journal du Japon, les deux parties du bilan sur le Kinotayo sont fait par deux rédacteurs qui ont eu des avis mitigés sur le festival mais pour des raisons différentes. Tout ça pour dire que, tant que l’on garde en tête qu’un désaccord critique n’est pas une attaque personnelle, il y a de la place pour toutes les opinions chez nous !

Cordialement

« On regrettera par ailleurs que les mouvements féministes occidentaux préfèrent faire l’éloge de films artistiquement insignifiants comme Wonder Woman de Patty JENKINS plutôt que de véritables œuvres faisant preuve d’une réelle intelligence telle que Haruko Azumi is Missing. » sauf que… sauf que ce par ailleurs très bon film tombe complètement dans le travers et le cliché propre à certains courants du féminisme radical à l’occidentale, à savoir une misandrie totale et profonde. Pas un seul mâle pour en racheter un, tous sont des caricatures ambulantes téléguidés par leur quête du pouvoir, de l’argent et pour beaucoup par leurs hormones. Le regard porté par la caméra sur les justicières amazones qui cassent tout ce qui est mâle est étrangement complaisant. Quant à Takahata Mitsuki, le personnage le plus attachant du film (sa performance est à mon avis plus intéressante que celle de Yu Aoi, très bonne, mais qui semble cependant davantage traverser l’histoire que la vivre), il est évident que cette pauvre fille perdue et ‘facile’ parce que perdue et en quête de reconnaissance et d’amour, elle ne peut qu’engendrer l’empathie puisqu’elle a affaire (c’est le cas de le dire) à d’authentiques blaireaux qui ont leurs testicules en lieu et place d’hémisphères cérébraux. Rien mais absolument rien à voir avec le personnage de Nana (Nana Komatsu) dans Destruction Babies où le personnage déjà peu sympathique au départ devient par la suite encore plus sombre et détestable. Propos, performance, but et discours sous-jacent, on est en plein dans « apples and oranges » là. Votre critique du film a au moins le mérite de mettre l’accent sur effectivement un nouveau talent et un film qui ne manque ni de force émotionnelle ni d’originalité.

Bonjour Nill Newt,

Tout d’abord, j’arrive un peu après la guerre pour réagir à votre opinion, je m’en excuse. Je laisserais le débat autour de The Long Excuse de côté puisque les propos entre Pierre G. et vous même se recoupe assez bien, et la conclusion de Paul – notre bien-aimé rédacteur en chef – apporte une conclusion des plus intéressantes. Dès lors, je me permets de répondre au sujet de Haruko Azumi Is Missing puisque cela n’a pas été fait et que ce film est l’un de ceux qui me tient à coeur. Je réagirais de manière directe à vos citations par soucis de simplicité et de gain de temps (désolé si la méthode ne convient pas).

« Pas un seul mâle pour en racheter un, tous sont des caricatures ambulantes téléguidés par leur quête du pouvoir, de l’argent et pour beaucoup par leurs hormones. »

Tout d’abord, j’aimerais revenir sur l’inexactitude de cette affirmation, en mettant en avant notamment, le personnage d’ami d’enfance de Haruko Azumi. Celui-ci soulève un aspect du film que je n’ai que trop peu développé – à mon plus grand malheur -, le format de bilan du festival obligeant. Si effectivement, les deux se livrent aux plaisirs de la chair c’est de manière consentie et non pas sous-couvert d’un message type « il ne parle à Haruko Azumi juste pour coucher avec ». A mon sens, celui-ci symbolise justement le message générationnel du film et non pas celui du féminisme. Le fait qu’ils couchent ensemble de manière désabusée, mécanique voire par ennui, vient souligné cette génération dénuée d’envie qui n’a aucun objectif concret, etc.. Il est ce que Haruko Azumi représente.

« Le regard porté par la caméra sur les justicières amazones qui cassent tout ce qui est mâle est étrangement complaisant. »

De plus, n’oublions pas que le film de Daigo Matsui tient bien plus du conte voire de la fable plus tôt qu’un portrait réaliste. Ainsi, Daigo Matsui utilise cet « objet de cinéma » qu’est la jeune lycéenne japonaise qui est bien souvent symbole de liberté. Ici, la jeunesse additionné à la supposée liberté lycéenne vient symboliser une nouvelle génération qui viendrait renverser les travers d’une société nipponne [qui est à détruire absolument]. (cette dernière partie entre crochet est de moi et non pas de Matsui).

De surcroit, (ici je ne réagis à aucune phrase particulière mais je juge important de le préciser), n’oubliant pas que la condition de la femme au Japon ou en Corée (ce qui est assez similaire sur ce sujet) n’est pas exactement comme en France. Un fait parmi d’autre, observons le manque d’existence du phénomène du #metoo dans ces pays susmentionnés.

« Quant à Takahata Mitsuki, le personnage le plus attachant du film (sa performance est à mon avis plus intéressante que celle de Yu Aoi »

Difficile de débattre à ce sujet comme le mentionnais Pierre G. Il est intéressant aussi de distinguer actrice/personnage. Car en réalité, vous êtes surement d’acteur, la partie dramatique du film porte belle et bien sur Takahata Mitsuki alors que la partie métaphorique sur Yu Aoi. Deux personnages bien différents en somme dont découle deux performances inévitablement. L’affect – pour Yu Aoi et pour le type personnage – occasionne une préférence pour ma part une admiration pour cette performance désabusée. Mais à mon sens, les deux performances sont incroyables.

« Rien mais absolument rien à voir avec le personnage de Nana (Nana Komatsu) dans Destruction Babies »

Comme mentionné dans l’article, je parlais de Nana Komatsu dans le cadre d’un type de personnage que l’on retrouve souvent dans le cinéma japonais : « le personnage féminin fantasque qui peut s’avérer horripilant dans sa fantaisie ». Ayant tout d’abord des difficultés avec ce type de personnage, je soulignais le fait que Takahata Mitsuki réussissait la performance de rendre son personnage très attachant, là où Nana Komatsu était détestable – le fait d’être une actrice tout aussi détestable n’aidant pas -.

« Votre critique du film a au moins le mérite de mettre l’accent sur effectivement un nouveau talent et un film qui ne manque ni de force émotionnelle ni d’originalité. »

Et comme la conclusion de l’article, je n’aime pas soulever que les points négatifs. Je dois tout de même vous remercier pour ce commentaire – et pour les autres qui bien que s’opposant à moi, atteste que mon article a été lu -. Et je me réjouis de voir, que je ne suis pas le seul qui place de l’espoir dans le cinéma de Daigo Matsui.

Bien cordialement,

Le rédacteur de cet article