Guerre, sexe et yakuza chantant : l’irrévérencieux Monsieur SUZUKI

Le 13 février dernier, nous quittait Seijun SUZUKI. Comme pour nous rappeler à quel point ce réalisateur mérite d’être célébré, ELEPHANT FILM édite en HD 3 de ses chefs d’œuvres les plus importants : La Barrière de Chair, Histoire d’une Prostituée et Le Vagabond de Tokyo. Une nouvelle salve de sorties qui vient compléter celle dont nous avions déjà parlé en 2015, mettant ainsi en lumière des aspects différents de l’oeuvre du réalisateur. L’occasion pour nous aussi de revenir plus en détail sur sa carrière au sein du studio NIKKATSU où il a exercé de 1954 à 1968, sur son approche du cinéma et plus largement sur son style.

La première fournée de chez ELEPHANT encadrait la période faste de SUZUKI à la NIKKATSU, celle où, après avoir fait le tour du genre maison, le « NIKKATSU Action », formule magique du studio, il commençait à le subvertir avec joie. Cette seconde livraison nous présente notamment – avec La Barrière de Chair et Histoire d’une Prostituée – un autre aspect de l’oeuvre du cinéaste, à savoir son versant plus engagé, antimilitariste, nourri de sa propre expérience en tant qu’appelé dans l’armée impériale lors de la seconde guerre mondiale, expérience à l’origine du regard nihiliste de SUZUKI. S’y ajoute Le Vagabond de Tokyo, apogée – avec La marque du Tueur – de son entreprise de déconstruction du film de yakuza, et affront de trop pour les dirigeants de la NIKKATSU.

Une cure de jouvence pour le Cinéma de Seijun SUZUKI

Une nouvelle fois, cette ressortie en HD est l’occasion de redécouvrir trois films essentiels de la filmographie de SUZUKI sous un nouveau jour, et ainsi leurs rendre le lustre qui leur est dû, eut-égard au brio esthétique avec lequel le réalisateur transcendait des budgets faméliques. La définition des masters CRITERION est impressionnante et les couleurs recouvrent une magnifique vivacité, particulièrement bienvenue dans La barrière de Chair, soulignant le contraste entre les costumes colorés des héroïnes et les décors conçus par Takeo KIMURA pour évoquer le Japon de l’immédiat après-guerre. De même, Le Vagabond de Tokyo retrouve sa balance des blancs, perdant ainsi le léger voile grisâtre qui empêchait de profiter pleinement de toutes les nuances de ses couleurs franches, qu’elles soient douces ou vives. Même la séquence en noir et blanc du début gagne en définition tout en restant ultra-contrastée et crapoteuse à souhait (SUZUKI ayant utilisé de la pellicule périmée). Histoire d’une prostituée aussi bénéficie d’un très beau noir et blanc plein de nuances.

Seules quelques petites poussières et scratches viennent de temps à autre assombrir cette franche réussite, mais rien de bien gênant par rapport au plaisir de vision apporté.

SUZUKI ne lésinait pas sur la couleur et ses rééditions rendent un bel hommage à la cinématographie de ses films.

Côté bonus, chaque DVD/BLURAY présente une riche présentation du film en question par Stéphane SARAZIN (journaliste qui a notamment participé à la légendaire revue HK et dont on vous conseille le livre Réponse du cinéma japonais contemporain). Chacune est accompagnée de deux autres bonus communs aux 3 galettes : une interview de SUZUKI datant de 2001 qui avait servie de base à l’un des bonus de la précédente édition HK, et une interview de Roland LETHEM qui raconte sa découverte de La Barrière de Chair en 1967, film dont il se fit le chantre au sein de la revue Midi-Minuit Fantastique. LETHEM y raconte aussi comment il est par la suite entré en contact avec le Maître lui-même et a fini par le rencontrer. Des compléments bienvenus à ses remasterisations qui permettent de recontextualiser l’œuvre de SUZUKI et de lever le voile sur sa personnalité atypique et profondément attachante. S’y ajoute un joli livret d’une vingtaine de pages au contenu fort intéressant signé Bastian MEIRESONNE, ainsi que des jaquettes réversibles permettant de découvrir les affiches originales japonaises de chacun des films. De belles éditions en somme.

L’art de flirter avec les embrouilles

SUZUKI est entré au studio NIKKATSU à sa réouverture en 1954. Auparavant, il avait travaillé comme assistant à la SHÔCHIKU. Il passe à la réalisation deux ans plus tard. Dès sa réouverture, la NIKKATSU s’impose auprès d’un public jeune par une formule dynamique qui tranche avec le cinéma classique des anciens studios : le « NIKKATSU Action ». Des films d’exploitation bons marchés produits à la chaîne qui hybrident l’esprit japonais et américain : héros classes et désinvoltes, ambiance pop avec de nombreuses scènes de club, musiques jazzy et surtout plein d’action. Des produits fortement influencés par le film noir et situés dans un cadre japonais urbain et pas vraiment réaliste.

Du style et de la violence, c’est le cocktail du NIKKATSU Action – Ici, Tetsuya WATARI dans Le Vagabond de Tokyo.

C’est à ce genre de série B qu’est généralement cantonné SUZUKI. Elles sont couplées en double programme avec des films plus prestigieux, comme ceux d’IMAMURA (ce qui arrivera 2 fois à SUZUKI). En conséquence, il doit officier en temps et en budget limité sur des scénarios imposés et écrits à la chaîne. Pour tirer son épingle du jeu, il doit prendre en compte le scénario du film de plus grand standing auquel il est associé et le style du réalisateur pour s’en démarquer le plus possible.

Si son style commence à se ressentir dans ses premiers films, où il se permet quelques menues audaces stylistiques de temps à autres, c’est surtout après le succès de Détective Bureau 2-3 (1963) qu’il commencera à être reconnu et à s’affirmer plus, son style explosant véritablement de La Jeunesse de la Bête (1963) à La Marque du Tueur (1967). C’est qu’après plus de 5 ans à emballer commande sur commande, SUZUKI ne peut plus porter un regard sérieux sur un genre et des scénarios types dont il connaît toutes les ficelles. Il cherche ainsi des moyens de se renouveler pour continuer à divertir le public tout en tournant en dérision le style NIKKATSU, ce qui ne sera pas du goût des dirigeants qui jugent ses films incompréhensibles (car considérant comme déjà assimilées par le public les conventions du genre).

C’est précisément ce qui fera son succès auprès des étudiants des ciné-clubs qui y voient une approche similaire au déconstructivisme d’un GODARD, même si SUZUKI rejette toute prétention artistique et sérieuse. Il n’en est pourtant pas moins subversif, bien au contraire, puisqu’il officie directement dans le ventre des studios, faisant montre d’une irrévérence si radicale qu’il finira par se faire renvoyer par la NIKKATSU, et par être simplement blacklisté par l’ensemble des studios pendant 10 ans.

Le vagabond de Tokyo : la goutte de trop

C’est typiquement cette approche que l’on retrouve dans Le Vagabond de Tokyo. En 1966, après s’être fait remonter les bretelles suite à l’audacieux combat qui clôture La vie d’un tatoué – Irezumi Ichidai (une scène dont on retrouve l’influence dans Kill Bill), SUZUKI se voit confier la réalisation de Tokyo Nagaremono (titre original), film-véhicule pour promouvoir l’acteur-chanteur Tetsuya WATARI et surtout la chanson-titre du film, le studio demandant à SUZUKI de l’inclure au maximum dans le métrage. L’irrévérencieux – qui avait promis qu’il rentrerait dans les clous – prend cette demande comme un blanc-seing pour abandonner toute velléité de réalisme. Il se joue ainsi des clichés d’une intrigue déjà mille fois vue : un yakuza repenti doit faire face à la machination ourdie par d’anciens adversaires pour extorquer le club de son boss qui s’est rangé du milieu. Il est ainsi tiraillé entre son code d’honneur et sa volonté de renoncer aux usages des gangsters et à la violence qui en découle.

Pour se faire, le réalisateur évacue toute psychologie de comptoir, et s’embarrasse à peine de logique pour justifier l’enchaînement des scènes, privilégiant les moments iconiques et dynamiques. Il pousse ainsi son film au delà du simple film de yakuza pour l’emmener dans les eaux du road movie, de la comédie musicale voire même du western !

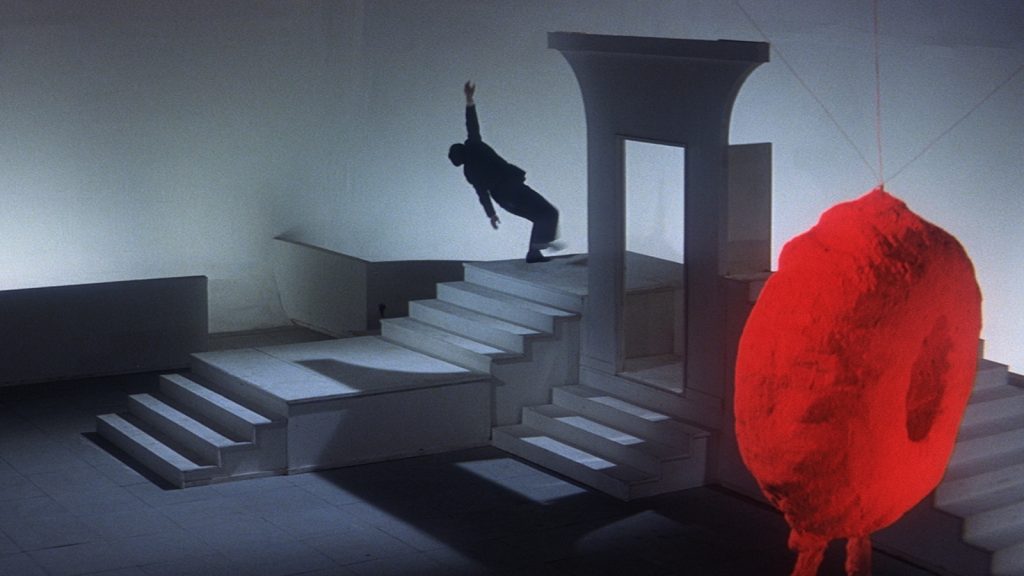

De plus, devant transcender un budget famélique, le réalisateur donne toute sa confiance à Takeo KIMURA, directeur artistique de génie et l’un de ses fidèles collaborateurs depuis 1963 et le film AKUTARO. Ce dernier conçoit pour le film les décors de nombreuses boites de nuits, de la plus épurée – vide et blanche avec pour seule coquetterie ornementale une statue surmontée d’une sorte de donut, sur lequel est appliqué des effets d’éclairages – à la plus extravagante – un véritable saloon, cadre d’une séquence de bagarre qui ne dépareillerait pas dans un western comique.

Il faut dire que SUZUKI conçoit son travail comme une expérience collaborative. Il invite les suggestions des membres de son équipe, qui en retour font preuve d’une fidélité sans faille. Une technique qui atteindra son paroxysme avec La Marque du Tueur, dont le scénario est carrément signé du Hachiryo Guryu, groupe de 8 personnes dont SUZUKI et KIMURA.

L’impassible Tetsuya WATARI traverse les décors ultra-stylisés de Takeo KIMURA dans un costume blanc du plus bel effet.

Il en est de même dans sa relation avec ses acteurs : sa réalisation est transcendée par leur personnalité exubérante, comme avec Joe SHISHIDO (qui eut l’idée de la fameuse scène de gun-fight suspendu par les pieds de La Jeunesse de la Bête) et Yumiko NOGAWA (absolument formidable dans les deux autres films de cette livraison), deux de ses comédiens fétiches. À contrario, ici, il juge Tetsuya WATARI bien trop figé et compense son manque de présence par des costumes bleus pastels et la sur-stylisation visuelle dont déborde le métrage.

Ce faisant, SUZUKI se débrouille pour remplir le cahier des charges qui lui est imposé en apparence, tout en dynamitant les codes visuels du cinéma de papa. Au final, ce nouvel affront entraînera un blâme supplémentaire pour SUZUKI, qui se verra cantonné au noir et blanc pour son film suivant – le dernier au sein de la NIKKATSU – les dirigeants espérant que le priver de couleur suffira à le brider. Mais c’est tout le contraire qui se produira, puisqu’il s’apprête à tourner son film le plus radical : La Marque du Tueur, dont nous avions déjà parlé précédemment.

Guerre et Sexe

Les deux autres films présentés dans cette réédition peuvent sembler atypiques au regard des séries B d’action, majoritaires dans la filmographie de Seijun SUZUKI à la NIKKATSU. Ils correspondent pourtant à la jonction de deux thématiques importantes, que l’on peut regrouper en une trilogie de la chair (ces deux films plus Carmen de Kawachi) et une trilogie antimilitariste (ces deux films plus Élégie de la Bagarre).

Yumiko NOGAWA et Joe SHISHIDO : 2 comédiens emblématiques du cinéma de Sijun SUZUKI réunis dans La Barrière de Chair.

Ces deux métrages s’inscrivent dans la mouvance du Roman Porno, lancée par la NIKKATSU pour se sortir du marasme financier qui guette la plupart des studios japonais alors en crise (la TOEI aussi se jettera dans le créneau). Il s’agit à chaque fois d’adaptations de romans de Tajiro TAMURA, que SUZUKI va se réapproprier car elles abordent un thème qui le touche directement : l’absurdité de la guerre et du militarisme japonais ainsi que leurs conséquences. Une absurdité et une horreur dont le réalisateur a pu faire directement l’expérience dans sa jeunesse puisqu’il a été appelé sous les drapeaux en 1943. Engagé de force dans la marine, il servit aux Philippines et à Taïwan, et vit par deux fois les vaisseaux à bord desquels il était embarqué être bombardés et coulés par les forces américaines, passant même plus de 7 heures à dériver dans l’océan en attente des secours.

Une période qui l’a marqué dans sa chair et qui n’est sans doute pas étrangère à son nihilisme, son goût de l’humour absurde, et surtout à sa défiance à l’égard de l’autorité. À noter qu’il ne s’agit pas là d’un nihilisme mortifère, mais qui bien au contraire se traduit par une inextinguible soif de vie.

Dans les 2 cas, la guerre (ou ses conséquences) et l’esprit militariste impérial empêche la pleine réalisation d’un amour et provoque l’aliénation de l’individu. Il en sera d’ailleurs de même dans Élégie de la Bagarre.

La Barrière de Chair : le nihilisme comme pulsion de vie

Au lendemain de la guerre, dans un Tokyo dévasté et occupé par l’armée américaine, et où survivre est un combat quotidien, la jeune Maya (Yumiko NOGAWA) intègre un groupe de prostituées farouchement indépendantes. Mais l’ordre de ce gynécée va être perturbé par l’irruption d’un ancien combattant, Shintaro (Joe SHISHIDO), séduisant magouilleur recherché par la police pour avoir poignardé un militaire américain. Il va vite devenir objet de convoitises et de discorde entre les jeunes femmes.

La Barrière de Chair constitue, avec Le Vagabond de Tokyo et La Marque du Tueur, l’un des plus beaux exemples de la collaboration entre Seijun SUZUKI et Takeo KIMURA. Conscient qu’il n’a pas les moyens pour créer un décor réaliste convaincant pour son Tokyo dévasté de l’immédiat après-guerre (le roman a été écrit en 1946), SUZUKI autorise KIMURA à créer un plateau proche de ce qui se fait au théâtre, à savoir très stylisé. Aux couleurs tristes et délavées du fond, il oppose les robes des prostituées, de couleurs vives et unies, chacune ayant celle qui la représente : vert pour Maya, rouge, jaune et violet pour les autres. Cette théâtralisation se poursuit dans le jeu très outré des acteurs. Le film constitue d’ailleurs la rencontre de Joe SHISHIDO et Yumiko NOGAWA, probablement les deux acteurs les plus emblématiques du cinéma du réalisateur.

La mise en scène, à contrario, est extrêmement cinématographique et regorge de cet expressionnisme si caractéristique du style SUZUKI : champ/contre-champs simultanés en surimpression, adresse caméra des personnages féminins chacune dans une lumière colorée raccordant avec sa robe.

Comme le nom du film l’indique, il sera question de chair, de sexe, de désir. Le groupe des prostituées constitue une communauté très réglementée qui interdit expressément à chacune de se donner gratuitement, sous peine de lynchage et d’humiliation publique. La nudité est présente, mais chez SUZUKI, c’est plus le personnage de SHISHIDO qui est érotisé et identifié comme un objet de fascination et de désir pour ces femmes. Le Tokyo ici dépeint est un monde violent où l’homme est un loup pour l’homme, et ce groupe de femme se soutient pour y faire face. Elles se réapproprient leur corps et l’utilisent comme instrument de pouvoir dans une stricte application de la nouvelle doctrine capitaliste introduite par l’occupant américain (« directement du producteur au consommateur », dira même l’une d’elles). Se faisant, pour survivre, elles sont obligées de se déshumaniser et de devenir des sauvages, Maya faisant le choix de reprendre son humanité à la fin.

On l’a dit plus haut, ce film s’inscrit dans une trilogie thématique de la guerre, et l’ombre de celle-ci est justement omniprésente, avant même le générique : le logo de la NIKKATSU apparaît au bruit des bombardements, s’en suit une musique des plus mélancoliques sur des dessins évoquant la souffrance des populations civiles, un peu à la manière du Guernica de PICASSO. L’occupant américain est partout, avec tout le ressentiment que sa présence engendre. Ressentiment illustré tout particulièrement à travers le personnage de Shintaro, probablement le plus intense pour Joe SHISHIDO chez SUZUKI. C’est un homme en perdition : toujours viril mais abîmé par la guerre et qui n’a plus sa place dans ce nouveau monde. À fleur de peau suite aux horreurs qu’il a vécu, il fait preuve d’un nihilisme désespéré qui est probablement le reflet de celui ressenti par le réalisateur.

Il ne s’agit cependant pas d’un lourd pensum et SUZUKI conserve son regard acéré, son sens de la dérision et son cynisme. On entend à un moment l’Internationale chantée en Japonais, et les habitants du bidon-ville se font servir du « ragoût américain » en provenance de la base militaire voisine, contenant un préservatif usagé. Comme on l’a évoqué précédemment, ici le nihilisme prend corps en une pulsion de vie qui passe par la chair et la passion. C’est cette pulsion qui va permettre à Maya de recouvrer son humanité.

Histoire d’une Prostituée : des fétus de paille ballottés par le vent absurde de la guerre

Si La Barrière de Chair s’intéresse plus à l’après-guerre et au ressentiment provoqué par l’occupation américaine, Histoire d’une Prostitué nous place lui directement près des lignes de front, substituant la seconde Guerre Mondiale par la Guerre Sino-japonaise des années 30 (Élégie lui se passe avant, au moment de la monté de l’esprit militariste).

Le film s’intéresse à Harumi (encore une fois Yumiko NOGAWA), jeune « femme de réconfort » fraîchement arrivée dans un camp militaire de Mandchourie. En proie à la brutalité d’un lieutenant qui veut s’accaparer ses services, elle vie une passion interdite avec l’aide de camp de ce dernier, Shinkichi (Tamio KAWAJI, un autre habitué des films du réalisateur). Mais Shinkichi, ne pouvant s’abandonner à un amour contraire au code de l’honneur des soldats impériaux, s’engage sur une pente autodestructrice. On retrouve là une opposition classique devoir/sentiments (Giri/Ninjo) à travers le conditionnement absurde de Shinkichi qui l’entraîne inexorablement vers la mort.

Sur une histoire des plus poignantes, SUZUKI signe ici ce qui semble être son grand mélodrame classique. Le film est présenté dans un beau noir et blanc sobre et éloigné de ses extravagances habituelles, afin de se concentrer sur un sujet qui, pour changer (et c’est valable pour l’ensemble de sa trilogie de la guerre), le touche au cœur. Cependant à mieux y regarder, on y retrouve bien la mise en scène expressionniste chère à SUZUKI, qui lui permet de transmettre au mieux les sentiments de ses personnages. On retient en particulier ce saisissant plan où Harumi jubile à imaginer la réaction du lieutenant qui la surprendrait avec son aide de camp : ce dernier se déchirant littéralement de part en part tel une feuille de papier.

Le réalisateur livre son film le plus puissant. Un vibrant drame pacifiste qui ménage des moments d’une force et d’un onirisme qu’on aurait pas cru trouver chez lui, comme cette séquence absolument élégiaque où son héroïne court à perdre haleine à travers un champs de bataille en plein bombardement pour rejoindre son amant blessé. Mais SUZUKI n’en oublie pas pour autant de se montrer extrêmement acerbe à l’égard de l’endoctrinement militaire japonais, qu’il oppose à un adversaire chinois beaucoup plus humanisé, doublant ainsi son film d’accents pamphlétaires. Le film s’inscrit ainsi pleinement dans l’œuvre de son réalisateur, dont il prouve qu’il est bien plus qu’un simple trublion de génie : un Auteur à part entière.

Dans son passionnant livre Time and Place are Nonsense – The Films of Seijun SUZUKI, Tom Vick en vient à envisager que Seijun SUZUKI est peut-être le cinéaste japonais le plus influant du monde, même de manière inconsciente. En effet, son approche ironique et consciente des limites d’un film d’action, qu’il enfreint avec la complicité du spectateur, préfigure le cinéma post-moderne d’aujourd’hui. Des cinéastes comme Tarantino, Wong Kar-Wai, Jim Jarmusch, se réclament de lui et le citent littéralement dans dans leurs films. Côté japonais, on pourrait aisément le considérer comme l’autre pôle d’influence, à l’exact opposé d’OZU, perceptible de manière flagrante chez Takeshi MIIKE, Shinji AOYAMA ou encore SABU (les deux derniers ayant d’ailleurs fait jouer le réalisateur dans leurs films). Plus récemment, Damien CHAZELLE présentait Le Vagabond de Tokyo comme une des références de La La Land et Sion SONO présentait – justement pour la résurrection de la collection Roman Porno chez NIKKATSU – un Antiporno sur lequel l’empreinte visuelle de Seijun SUZUKI apparaissait comme marquée au fer rouge.

À la mort du cinéaste, on a d’ailleurs vu fleurir dans nos grands médias (Le Monde, Les Inrocks, le Figaro, le Film Français…) les articles le célébrant et rappelant son influence, le considérant – à juste titre – comme un réalisateur « culte ». Peut-être cette reconnaissance s’accompagnera-t-elle d’une découverte de l’ensemble de sa filmographie pour l’instant à peine entrevue chez nous (9 longs métrages sur plus de 40 réalisés tout au long de sa carrière) ? On espère en tout cas qu’ELEPHANT continuera son beau travail d’exhumation !

Le Vagabond de Tokyo, La Barrière de Chair et Histoire d’une Prostituée sont disponibles depuis le 2 juin 2017 chez Elephant Films en combo blu-ray/dvd et dvd simple, ainsi que Détective Bureau 2-3, La Jeunesse de la Bête et La Marque du Tueur, toujours édités.

1 réponse

[…] Nous vous avions déjà parlé de ce classique pop réalisé par le légendaire Seijun SUZUKI lors de sa ressortie en blu-ray chez Elephant. Le Vagabond de Tokyo marque à la fois la quintessence du style irrévérencieux de SUZUKI et le début de la « procédure de divorce » entre le réalisateur et son studio, la Nikkatsu. Et pour cause, SUZUKI y détourne un scénario de film de yakuza bateau à souhait qui devait servir de véhicule à l’acteur-chanteur Tetsuya WATARI et d’outil promotionnel pour la chanson-titre du film. Résultat : l’impertinent réalisateur dynamite les codes du genre pour l’emmener dans les eaux du road-movie, de la comédie musicale voire du western, le tout dans un écrin visuellement somptueux grâce aux décors épurés conçus par Takeo KIMURA, un des principaux collaborateurs du réalisateur, et aux improbables costumes pastels du héros mélancolique et solitaire incarné par un Tetsuya WATARI qui ne perd pas une occasion de pousser la chansonnette ! Un véritable feu d’artifice, instant fugace de plaisir revendiqué comme une référence par Damien Chazelle pour son film La La Land, et qui vaudra à son auteur d’être littéralement privé de l’usage de la couleur pour son dernier film avec le studio : La Marque du Tueur. […]