[Interview] Rakugo : « Venez découvrir l’humour japonais ! »

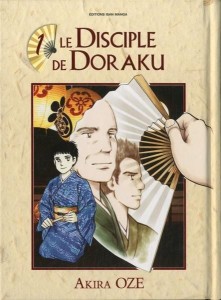

Lorsqu’il est question de rire et du Japon, on pense souvent à leurs publicités complètement loufoques. Cependant, l’humour japonais, c’est bien plus que ça, et c’est ce que Stéphane Ferrandez s’échine à faire découvrir à son public. Il pratique le rakugo, un art vieux de presque quatre cents ans issu d’un Japon populaire et bien moins sérieux que ce que les clichés laissent entrevoir… Nous avons eu la chance de le rencontrer durant Japan Expo pour discuter de ce qui l’a amené à devenir rakugoka, de ce que cela représente pour lui, mais aussi du Disciple de Doraku, d’Isan Manga, dont la préface a été écrite par sa compagnie…

Le rakugo, ancêtre du one man show

Journal du Japon : C’est une question qui doit revenir régulièrement, mais pouvez-vous nous expliquer ce qu’est le Rakugo, avec vos propres mots ?

Stéphane Ferrandez : Bien sûr ! C’est un art qui a près de 400 ans, et qui signifie littéralement « parole (語, « go ») qui a une chute (落, « raku ») », dont l’élément clé se situe dans ce dernier caractère. Le rakugo, c’est un conteur assis sur un zabuton qui raconte des histoires, la plupart du temps comiques, dont la chute a une résonance particulière. L’artiste est seul sur scène, muni de seulement deux accessoires : un mouchoir, ou tenugui, et un éventail, ou sensu. Avec leur aide, il va mimer le quotidien d’Edo comme celui d’aujourd’hui, tournant régulièrement la tête à gauche ou à droite afin de signifier les personnages. En effet, 80% des pièces sont en fait des dialogues, dans lesquels on a parfois deux, trois, voire même huit personnages pour les grandes histoires.

Cela pourrait-il se rapprocher d’une forme d’humour occidentale déjà existante ?

On est proche de l’humour du stand-up, mais c’est aussi assez proche du conte : c’est un univers à cheval entre le cabaret, du théâtre et du conte. Par contre, tout se transmet oralement, la technique comme les paroles des histoires.

Existe-t-il d’autres formes d’humour aussi anciennes, au Japon ?

S.F. : Aussi ancienne, je ne suis pas sûr… Le manzai (duo humoristique, NDLR) date plutôt des années 40-50… Avant tout cela, il y a les prédicateurs, ces moines bouddhistes qui ont donné naissance au rakugo, et les otogishu, des conteurs de la cour qu’on peut comparer à des bouffons. Ensuite, tout s’est propagé dans la rue, avec les conteurs de rue, avant de finalement faire son entrée dans le yose, salle de spectacle dédiée aux arts populaires japonais.

La préface du disciple de Doraku est écrite par votre compagnie ; cette série est-elle proche de ce que vous connaissez ?

S.F. : Oui, c’est très documentaire. C’est en fait ma compagne, Sandrine Garbuglia, qui a écrit la préface. (rires)

S.F. : Oui, c’est très documentaire. C’est en fait ma compagne, Sandrine Garbuglia, qui a écrit la préface. (rires)

Sandrine Garbuglia : Quand on lit le Disciple de Doraku, on y voit vraiment la vie du disciple comme on pourrait la vivre au Japon. C’est très surprenant et nous, ce qui nous a fait rire, au-delà du fait que le manga soit drôle, c’est qu’on y a retrouvé tout ce qu’on a pu traverser : le questionnement de tout et de rien, « comment doit-on se comporter ? », « est-ce que l’on fait les bonnes choses ? » ; on a l’impression d’être dans le vrai alors qu’on est complètement dans le faux ; être dans l’humeur du maître… Il faut réussir à décrypter tout ça. Donc effectivement, c’est quasiment un documentaire : on est complètement immergé, c’est aussi à la fois très drôle, émouvant et touchant : c’est la vraie vie d’un disciple.

Vous vous concentrez essentiellement sur des histoires humoristiques, mais le rakugo ne se limite pas à cela : ce n’est pas forcément toujours drôle, n’est-ce pas ?

S.F. : Effectivement, il y a aussi de grandes gestes sentimentales, comme des histoires d’amour, de samouraïs, les ninjobanashi, les horrifiques kaidanbanashi, les mukashibanashi, les contes merveilleux d’antan. Mais dans une salle de spectacle, on entendra une seule histoire issue de l’un de ces genres, car les spectateurs verront les conteurs s’illustrer principalement dans le répertoire comique.

S.G. : Et en général, ce genre d’histoire est réservé aux très grands maîtres, qui passent en dernier, qui peuvent raconter ce type d’histoire. Il faut les épaules solides, étant donné qu’il faut être capable de tenir son public en haleine et que ça peut durer jusqu’à quarante minutes. Pour ce qui nous concerne, je pense qu’on doit être futatsume, le deuxième stade de l’apprentissage. On n’en est pas encore à raconter ce type d’histoire. Il faut de l’expérience. On a une pratique particulière du rakugo, vu qu’on n’est pas devenus disciples, mais on essaie de garder un parcours parallèle, assez proche de celui d’un disciple. On n’a donc pas encore les épaules pour ce genre de récit, on se concentre sur ce qu’on sait faire et on essaie de le faire bien : de l’humour, surtout basé sur le comique de situation.

S.F. : Et aussi les mukashibanashi, les petits contes pour les enfants.

Comment construisez-vous vos sketchs ? Sont-ils écrits pour l’occasion ou sont-ils traduits du japonais puis adaptés ?

S.F. : Sandrine a tout traduit du japonais, enfin, avec de l’aide, puis elle a adapté le spectacle.

S.G. : Toutes les histoires que nous avons utilisées jusqu’à présent sont des histoires traditionnelles japonaises. Elles nous ont souvent été transmises par des maîtres japonais, et je les ai adaptées. D’autres fois, il s’agit d’histoires que nous traduisons et que nous adaptons aussi pour le public japonais comme pour le public français, puisqu’on fonctionne dans les deux sens. Par exemple, nous serons au Japon en octobre prochain pour une tournée de cinq semaines. On apporte une « touche française » à des histoires traditionnelles. En France, on essaie de faire passer la culture traditionnelle japonaise, donc l’adaptation dépend vraiment du pays dans lequel on joue. Ce qui est vraiment en création et que j’écris, ce sont les makura, les petites introductions, et tout ce qui va servir de liant, tout au long de l’histoire.

Un peu comme avec le shamisen, dont l’enseignement se fait par tradition orale, et dont la pratique est composée de partitions fixes, entrecoupées de segments musicaux laissés au gré de l’artiste ?

S.F. : Ah oui, c’est sympa, ça !

S.G. : C’est une jolie comparaison, j’aime beaucoup ! Ça pourrait être complètement ça, effectivement ! Et c’est aussi notre façon d’apporter notre touche : comme on vous le disait, au stade futatsume, on peut se permettre d’apporter notre petite touche personnelle, c’est notre façon aussi d’être un pont entre la France et le Japon, et de marquer le rakugo de notre patte.

S.F. : En plus on a un allié, actuellement, avec Isan Manga et Le Disciple de Doraku, puisque ce sont deux démarches qui convergent dans la même direction. Cela nous permet vraiment de faire baigner les gens dans l’univers du rakugo, et de son Japon méconnu.

D’Osaka à Avignon : un parcours initiative atypique

Vous le disiez dans la préface, quand quelqu’un va faire du tourisme au Japon, il passe à côté d’énormément de choses à l’intérêt insoupçonné…

S.G. : On est toujours très surpris quand on découvre le rakugo : on a fait deux fois le festival d’Avignon, et quand on distribuait les tracts dans la rue, on disait « venez découvrir l’humour japonais »… Cent mille fois, on nous a servi la même réponse : « ah bon, les japonais ont de l’humour ?! » Nous, ce qu’on vit au Japon quand on va voir un maître, par exemple, c’est plutôt de l’ordre de « non, on ne va pas vous prendre dans notre famille. Mais venez boire une bière, on va vous raconter des choses quand même ! » À chaque fois, on s’est retrouvé à des tablées avec des maîtres d’un très très grand niveau et on a partagé des moments ultra-conviviaux !

Ce qu’on ne sait pas, quand on est un simple touriste, et nous aussi on a commencé comme ça avant d’avoir ce privilège, c’est que les Japonais sont tout le temps en train de rire, et ils adorent ça ! Partager un verre, un repas, une histoire… C’est ce Japon populaire qu’on aime et qu’on a envie de transmettre.

L’année dernière, vous avez fait venir deux grands maîtres au festival d’Avignon, un de Tokyo et l’autre d’Osaka. Comment s’est construite cette opportunité ?

S.F. : On collabore depuis longtemps avec ces deux maîtres, notamment Hayashiya Someta, qui nous suit dans nos péripéties depuis le tout début…

S.G. : En fait, c’est le premier Rakugoka qu’on a contacté. Pour tout vous dire, on était en voyage de noces au Japon, on était partis l’année d’avant, et on avait découvert le Rakugo à la télévision. On a postulé à la villa Kujoyama, et on a eu la chance d’être pris, on s’est mariés en 2008, notre voyage de noces était à Osaka, et on est allés frapper à la porte d’Hayashiya Someta en lui disant « on aime bien ce que tu fais, l’année prochaine on sera à Kyoto, donc à quarante minutes d’Osaka, tu pourrais nous enseigner ton art ? » Il n’a rien compris ! (rires) Il a cru qu’on était des touristes, des grands amateurs de rakugo, mais comme je l’ai dit, il nous a offert une bière et un repas, au cours duquel on s’est raconté des histoires, Stéphane en français, que je traduisais en anglais qui étaient ensuite traduites en japonais, c’était du grand n’importe quoi.

En fait, tout s’est fait grâce à Cyril Coppini, qui est programmateur à l’institut français de Tokyo, et également le traducteur du disciple de Doraku. Quand on était à la villa Kujoyama, il a pu faire le liant, notamment parce qu’il habite au Japon depuis plus de 20 ans et qu’il est complètement bilingue. Someta-san est devenu un des maîtres qui nous a enseigné des histoires, il nous a présenté le maître de Tokyo, et ensuite on s’est embarqué dans cette histoire de festival d’Avignon. C’était aussi une façon de rendre au Japon ce qu’il nous avait donné. Tout cela aussi grâce à la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa qui est nôtre mécène depuis 2011.

D’ailleurs, avec les maîtres, comment a été l’accueil ? Y-a-t-il eu de l’incompréhension ?

S.G. : Les gens ont, à mon avis, adoré le kamigata rakugo, qui vient d’Osaka. C’est plus accessible, plus festif et plus démonstratif. Someta-san est un bon vivant, très solaire, capable d’avoir des expressions très fortes, tandis que notre maître de Tokyo, San’yûtei Ryûraku, va être dans la retenue, le raffinement.

Comptez-vous recommencer, avec ces mêmes maîtres ou de nouveaux ?

S.F. : Il y a une tournée qui est prévue, en fait, peut-être pas en France, mais on cherche à voir s’il est possible de s’y produire. En tout cas, Hayashiya Someta vient avec sa compagnie en Suisse, en décembre. On va d’ailleurs l’y rejoindre, et jouer le 2 décembre, et ils y seront le samedi 5 décembre, au Musée d’Ethnographie de Genève (MEG). Il y a une grande exposition sur la culture et l’art japonais, ça va être une belle semaine en Suisse.

S.G. : Le maître de Tokyo, San’yûtei Ryûraku, est régulièrement sur Paris, et un peu partout en Europe. Il nous a fait l’honneur d’être avec nous à Avignon l’an dernier, mais il voyage déjà beaucoup sans nous ! (rires)

L’adaptation, cet épineux problème sans fin

En terme d’adaptation pour le public français, quelles étaient les difficultés ?

S.G. : La plus grande aura été de traduire les jeux de mot. C’est complètement impossible dans 99% des cas. C’est pour ça qu’on utilise principalement les histoires avec un comique de situation. Il y a des choses qui ne changent pas, on va rire des mêmes choses, en France comme au Japon : d’un homme qui a trop bu, d’une femme trop autoritaire, de l’idiot du village, des petits embarras de l’existence… Donc il a fallu se rabattre sur ces sujets qui sont universels, là où les jeux de mot japonais nécessitent une excellence en japonais que nous n’avons pas encore. Même Cyril Coppini, qui est pourtant un grand maître de la traduction, nous avoue de temps en temps ses difficultés.

Quand on va jouer nos histoires au Japon, on est également obligés de s’appuyer sur des clichés, et quand on parle de la France, ils sont affreusement nombreux au Japon . On les utilise sur la scène, on en joue, pour au final faire découvrir un autre aspect de la culture française.

Par rapport au répertoire d’histoires que vous connaissez, quelle serait celle que vous aimeriez pouvoir interpréter, et que les français la juge à sa juste valeur ?

S.F. : mmh… Si je devais choisir, ce serait Atamayama… C’est une histoire qui a déjà été adaptée en deux dessins animés : un homme avale un jour un noyau de cerise et qui se retrouve du jour au lendemain avec un cerisier qui pousse sur sa tête. Du coup, il a un tellement beau cerisier sur la tête que, même si c’est étrange, les gens viennent faire hanami (fêter les cerisiers en fleur, NDLR) sur sa tête. On dit même qu’il y a un lac, et du coup, les gens viennent pêcher à l’ombre de son cerisier ! Ça finit de façon complètement délirante, c’est très bizarre et je pense que ce serait un beau challenge à essayer.

S.G. : Ça, c’est l’histoire-type, qu’on ne pourra probablement jamais traduire ni interpréter en France. Je crois que la limite culturelle est atteinte ! (rires)

S.F. : On a celle du Tengusabaki que j’aime beaucoup, à propos d’un homme qui a fait un rêve, tout le monde veut savoir ce que c’est, mais il ne veut dire à personne ce dont il a rêvé… Il se retrouve dans des situations rocambolesques, à être jugé, menacé de mort, puis finalement sauvé par un tengu (créatures du folklore japonais, à la face rouge pourvue d’un long nez dont l’apparence rappelle celle d’un rapace, NDLR), qui va lui demander de lui raconter son rêve en récompense, ce que l’homme refuse. Le tengu le lâche dans les airs, et au moment de toucher le sol il se réveille dans son lit, aux côtés de sa femme qui lui demande s’il a fait un mauvais rêve… Ça forme une boucle qui est très amusante, je pense qu’on peut arriver à l’adapter, en tout cas, c’est dans nos projets.

Et dans vos projets, d’autres formes d’humour à la japonaise comme le manzai vous ont-ils déjà tentés ?

S.F. : Non, ça va être trop dur, je pense. Non, le rakugo, c’est déjà bien, ça occupe toute une vie. Pour le manzai, il faut être deux, et ils n’arrêtent pas de se lancer des calembours et autres jeux de mots à toute vitesse, non, là je crois que c’est trop difficile…

S.G. : Il y a bien d’autres arts qui nous tentent, mais ça tiendrait plutôt du hobby comme le kamishibai, on trouve ça très beau, très pur… mais là je pense qu’on est vraiment parti pour durer : on a commencé en 2007, et je pense vraiment que c’est l’aventure de toute une vie.

S.F. : Chaque fois qu’on retourne au Japon, on apprend de nouvelles choses, on en découvre d’autres ; même à Avignon, avec les maîtres, on se retrouve en soirée et ils continuent de nous conseiller. Ils ont séjourné avec nous tout un mois, ça a été l’occasion d’apprendre beaucoup.

Pour aller plus loin, vous pouvez suivre les péripéties de la compagnie Balabolka sur son blog, pendant sa tournée au Japon, du 9 octobre au 3 novembre. Retrouvez également toutes les informations sur le Disciple de Doraku sur le compte Facebook des éditions Isan Manga.

Remerciement à Stéphane Ferrandez et à Sandrine Garbuglia pour leur gentillesse et leur passion communicative, ainsi qu’à Karim Talbi, responsable éditorial d’Isan Manga.

1 réponse

[…] rakugoka français et présentant en France qui a été formé au Japon : vous pouvez y accéder en cliquant ici […]