Mimi wo sumaseba : si tu tends l’oreille …

Il est l’un des films les plus méconnus du studio Ghibli et pourtant l’une de ses plus belles réussites. En marge de sa récente sortie en Blu-ray dans nos contrées et de la diffusion dans les salles obscures de Souvenirs de Marnie, retour sur le seul long-métrage du très regretté Yoshifumi Kondô.

Après le succès de Kiki, la petite sorcière en 1989, le studio Ghibli peut désormais autofinancer ses prochains longs-métrages. Jusqu’ici simples intérimaires payés au dessin, les animateurs du studio y sont définitivement embauchés. Toshio Suzuki, démissionnaire de Tokuma Shoten, contribue désormais pleinement à l’évolution de Ghibli : il en devient président en 1991. Parmi ses nombreuses initiatives (salaires doublés, recrutement…), figure celle de développer une structure d’apprentissage nécessaire à la découverte de nouveaux talents. Si le projet sera un échec, il y a déjà chez Suzuki cette inquiétude concernant le futur du studio, dont les films n’ont jusqu’ici été réalisés que par Hayao Miyazaki et Isao Takahata. La pérennité du studio en dépend et une précédente tentative avait déjà échoué. La réalisation de Kiki avait ainsi été confiée à Sunao Katabuchi (Mai Mai Miracle) avant que celui-ci n’abandonne suite à des problèmes de scénario et ne soit remplacé par Miyazaki.

C’est en 1993, avec le téléfilm Umi ga kikoeru, que Ghibli laisse pour la première fois de son histoire sa chance à un jeune réalisateur. Ce sera la seule expérience de Tomomi Mochizuki au sein du studio, qui pensera en revanche avoir trouvé la perle rare en la personne de Yoshifumi Kondô, à qui il confie l’adaptation du manga d’Aoi Hîragi, Mimi wo sumaseba. Loin d’être un inconnu, Kondô est alors une valeur sûre du studio, qui récompense notamment ici son superbe travail en tant que directeur de l’animation sur Le tombeau des lucioles ou Pompoko. Un choix gagnant – le film sera un succès au Japon – qui fera du cinéaste un homme providentiel incarnant le futur du studio. Hélas, Kondô disparaîtra brutalement en janvier 1998 des suites d’une rupture d’anévrisme, ne laissant derrière lui qu’un seul et unique long-métrage. Qu’à cela ne tienne : Mimi wo sumaseba est une merveille qui mérite toute votre considération.

C’est en 1993, avec le téléfilm Umi ga kikoeru, que Ghibli laisse pour la première fois de son histoire sa chance à un jeune réalisateur. Ce sera la seule expérience de Tomomi Mochizuki au sein du studio, qui pensera en revanche avoir trouvé la perle rare en la personne de Yoshifumi Kondô, à qui il confie l’adaptation du manga d’Aoi Hîragi, Mimi wo sumaseba. Loin d’être un inconnu, Kondô est alors une valeur sûre du studio, qui récompense notamment ici son superbe travail en tant que directeur de l’animation sur Le tombeau des lucioles ou Pompoko. Un choix gagnant – le film sera un succès au Japon – qui fera du cinéaste un homme providentiel incarnant le futur du studio. Hélas, Kondô disparaîtra brutalement en janvier 1998 des suites d’une rupture d’anévrisme, ne laissant derrière lui qu’un seul et unique long-métrage. Qu’à cela ne tienne : Mimi wo sumaseba est une merveille qui mérite toute votre considération.

« TON HISTOIRE A RENDU VIE À MES SOUVENIRS »

Une œuvre majeure qui doit avant tout sa force à la collaboration de Kondô et Miyazaki, puisque ce dernier signe aussi bien le scénario que le storyboard. Aussi n’est-il guère surprenant de retrouver nombre de motifs chers au réalisateur du Château dans le ciel : récit initiatique impliquant ici une jeune adolescente en pleine construction identitaire, importance du travail et de la création comme conditions à l’épanouissement personnel et collectif, peinture de personnages jeunes et autonomes qui ne sauraient évoluer sans s’ouvrir à leur environnement et aux gens qui les entourent… Le film porte la marque de Miyazaki et cela se sent. Mais c’est bien à Kondô que l’on doit la sensibilité permettant au récit, fondamentalement simple et sans surprise, de s’affranchir des limites du film pour ados et orienté shôjo qu’il investit.

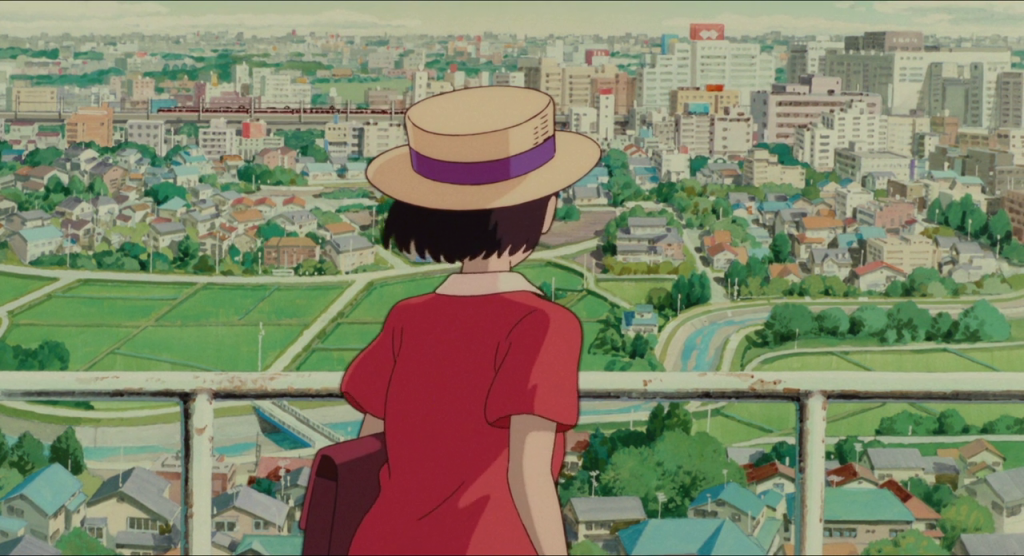

Mimi wo sumaseba s’ouvre sur « Take me home, Country roads », une chanson de John Denver enregistrée en 1971 dans laquelle les paroles évoquent la Virginie-Occidentale sous l’angle symbolique, ce qu’elle représente pour son auteur – il s’y sent chez lui – et les émotions qu’elle suscite. Pas de Virginie à l’image mais Tama, ville située en banlieue de Tokyo et où se situera la majeure partie du film. Kondô prolonge la tonalité lyrique de la chanson en nous faisant découvrir Tama de nuit par une succession de plans aériens mettant en valeur les lumières de la ville, lesquelles contribuent autant à présenter la topographie de lieux (l’éclairage intense du centre-ville laissant les alentours dans l’ombre, la maison de Nishi surplombant la cité…), qu’à susciter une certaine fascination pour un monde qui nous est pourtant familier. Partie du ciel pour s’approcher progressivement des habitants qu’elle semble observer de manière distante, avant de reprendre de la hauteur comme pour mieux se resituer, la caméra semble chercher quelqu’un.

Par ce procédé, le fait de s’attarder finalement sur Shizuku permet à Kondô d’annoncer l’orientation ‘tranches de vie’ du film (qui donne l’impression de croiser la jeune fille et de s’intéresser à elle) et de caractériser son personnage. Si la caméra semblait chercher quelqu’un, pourquoi s’arrête-t-elle sur elle en particulier ? A-t-elle quelque chose de spécial, va-t-il lui arriver quelque chose ? Comme si ce choix, associé à la vision de la ville décrite plus haut, se posait en équivalent visuel du « Il était une fois » qui introduit les contes. Cela tombe bien, Shizuku est précisément passionnée par ce genre d’histoires et Kondô lui conférera, d’une certaine manière, le statut d’héroïne de l’un d’eux par le prisme de sa mise en scène.

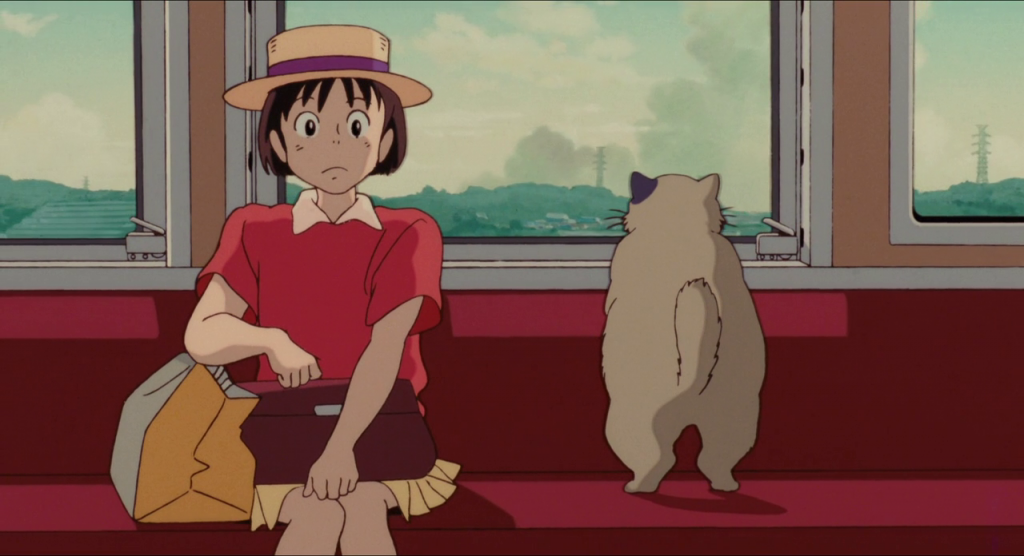

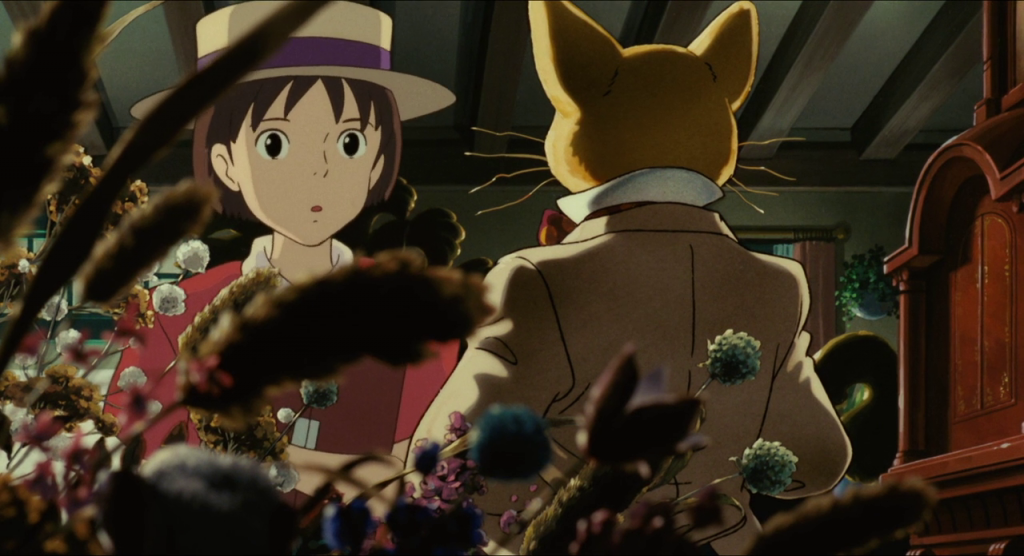

Car si Mimi wo sumaseba n’est pas un conte stricto sensu, le cinéaste lui confère la portée symbolique propre au genre. Il n’est pas interdit de penser à Alice et au lapin blanc quand Shizuku suit Moon/Muta, le chat qui l’emmènera finalement jusque chez Nishi, empruntant au passage un chemin ombragé filmé de telle sorte qu’il évoque une porte menant à un nouveau monde. Impression renforcée par chaque séquence dans la boutique d’antiquités, Kondô composant ses cadres de telle sorte que l’émerveillement de Shizuku soit également le nôtre, par le choix de longues focales faisant de la statuette du Baron l’égal de l’adolescente dans le cadre (et présent dans quasiment tous les plans dans lesquels elle figure) ou d’un découpage brillant la condamnant toujours à l’arrière-plan, par le biais d’éléments placés en amorce ou tel ce plan, magnifique, où Shizuku n’est visible que dans le miroir placé derrière le Baron au moment de s’en approcher. Comme si elle ne faisait plus partie du monde réel et que la statuette la passionnait tellement que celle-ci en devenait inaccessible, le champ-contrechamp ainsi mis en scène plaçant toujours la statuette devant l’ado.

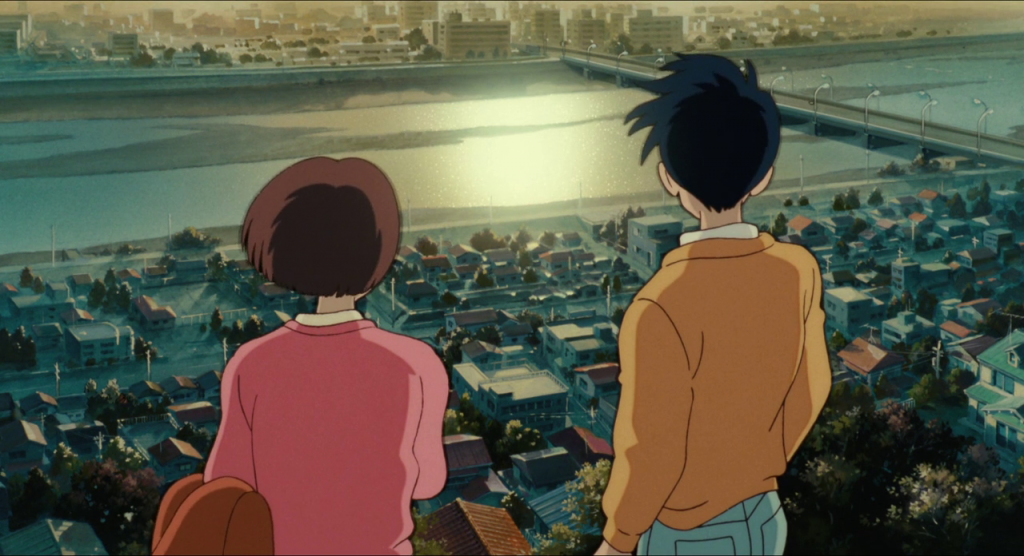

Par tout cela, par sa reproduction précise de moments anecdotiques du quotidien (la sœur fait la vaisselle, Shizuku emprunte un livre, le père allume une cigarette que sa femme lui demande d’éteindre…) et surtout par sa façon de les filmer et de les animer (surcadrages, utilisation de l’arrière-plan pour caractériser les personnages et les relations qu’ils entretiennent les uns avec les autres…), Kondô touche à cette universalité qui a fait les chefs-d’œuvre de Ghibli. C’est bien simple, le film serait tout aussi compréhensible sans la moindre ligne de dialogue, le pouvoir évocateur de ses images se substituant allègrement à toute tentative d’en expliciter le sens. « C’est comme d’être dans le ciel […] ça m’inspire beaucoup » dira Shizuku après que le spectateur ait déjà eu tout le loisir de le ressentir, ne serait-ce qu’à l’aune des nombreux plans intégrant à la fois l’adolescente et son environnement en contrebas.

WHISPER OF THE HEART

Ainsi évoluent le cinéaste et son équipe, au gré d’un travail éblouissant sur la direction artistique et les ambiances (bien aidées par les superbes compositions de Yûji Nomi) qui place la retranscription des émotions au cœur du projet de mise en scène. Il semble y avoir toute l’adolescence dans Mimi wo sumaseba, film du ressenti d’une sensibilité, d’une pudeur extrêmes que le postulat – ou plutôt l’absence de postulat – ne permettait guère de soupçonner au premier abord.

Ainsi évoluent le cinéaste et son équipe, au gré d’un travail éblouissant sur la direction artistique et les ambiances (bien aidées par les superbes compositions de Yûji Nomi) qui place la retranscription des émotions au cœur du projet de mise en scène. Il semble y avoir toute l’adolescence dans Mimi wo sumaseba, film du ressenti d’une sensibilité, d’une pudeur extrêmes que le postulat – ou plutôt l’absence de postulat – ne permettait guère de soupçonner au premier abord.

La meilleure idée du long-métrage reste d’avoir fait du parcours intérieur de son héroïne le centre de gravitation d’histoires intimes et d’amours contrariés tantôt fascinants (le Baron et la Baronne, le prince et la princesse de l’horloge, Nishi et Louise), tantôt doux-amers (Yugo et Sugimura, Shizuku et Sugimura), à même d’aborder un large spectre d’atmosphères et de sentiments. Mélancolie, tristesse, joie, colère, regret, espoir… Tout a sa place dans Mimi wo sumaseba, chaque histoire secondaire en influençant une autre dans une cohérence qui ne cesse d’épaissir le récit-cadre.

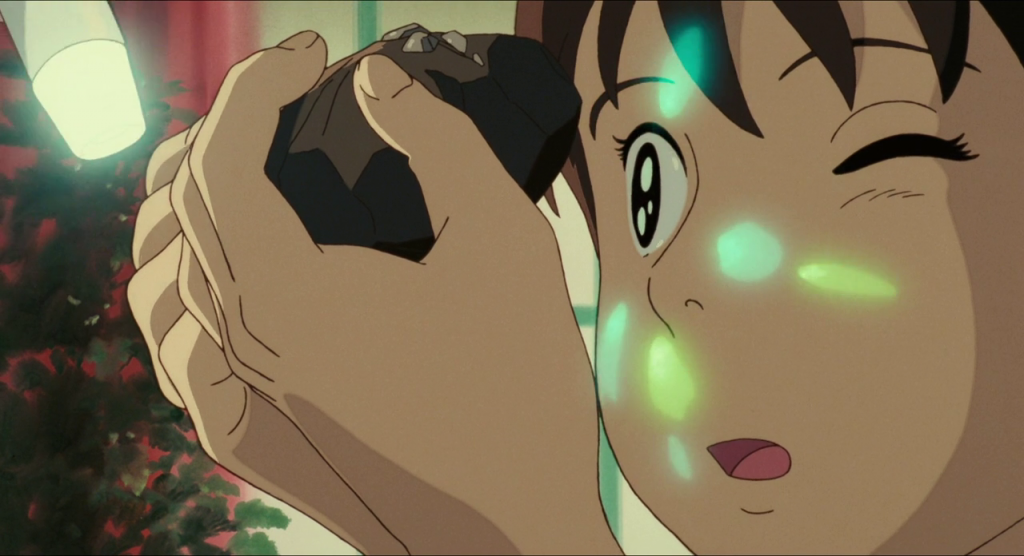

Et qu’il s’agisse de dresser un constat allégorique mais pragmatique sur la notion de talent (la roche, les yeux du Baron qui brillent à cause d’un accident – signe que la beauté peut venir de l’imperfection) ou d’aborder l’aspect divin de la création artistique (le croquis du prisonnier, le roman de Shizuku qui redonne vie aux souvenirs de Nishi), il y a là une ampleur thématique que très peu de films qui traitent de l’adolescence peuvent revendiquer. Le tout articulé de manière à ne rendre ce portrait de jeune fille que plus riche et identificateur.

L’une des meilleures séquences du film est celle où Shizuku interprète la chanson-titre accompagnée de Seiji. Située très exactement au milieu du film, celle-ci marque le moment où Shizuku commencera à prendre conscience de ses envies (bien aidée en cela par son ouverture aux autres, autre thématique abordée), soit à l’exact moment où le jeune homme lui apprendra que l’horloge qui l’avait tant charmée est désormais réparée. De là à y voir une symbolique liée au temps (qui était donc « arrêté » lors de la première moitié du film quand Shizuku ne parvenait pas à avancer), il n’y a qu’un pas que nous franchirons aisément.

Après tout, Mimi wo sumaseba est un film qui prend son temps et sait en utiliser, manier les effets. Définitivement, il restera une œuvre qui parle au cœur, d’une sincérité et d’une beauté que cet article n’aura fait qu’effleurer.

Visuels : Mimi wo sumaseba © by Ghibli / Walt Disney Studios Entertainment

Mon Ghibli préféré et malheureusement assez méconnu, en effet.

Superbe critique ! Ce film magnifique est une oeuvre d’une rare sensibilité !

Merci Sôsuke !

Merveilleuse critique qui a su rendre justice à ce merveilleux guibli, mon préféré. Merci.

Bonjour Moon,

Paul OZOUF, rédacteur en chef. Merci de nous avoir lu et du joli compliment ! Et vous avez bon goût, en plus 🙂